[s.n.] Construir por suas mãos. A Casa, v. 5, n. 36, 1927, p. 9.

[s.n.] A questão do inquilinato. A Casa, v. 5, n. 43, 1927, p. 17.

O problema de habitação do pobre

[s.n.] O problema de habitação do pobre. A Casa, v. 5, n. 4, 1927, pp. 7–10.

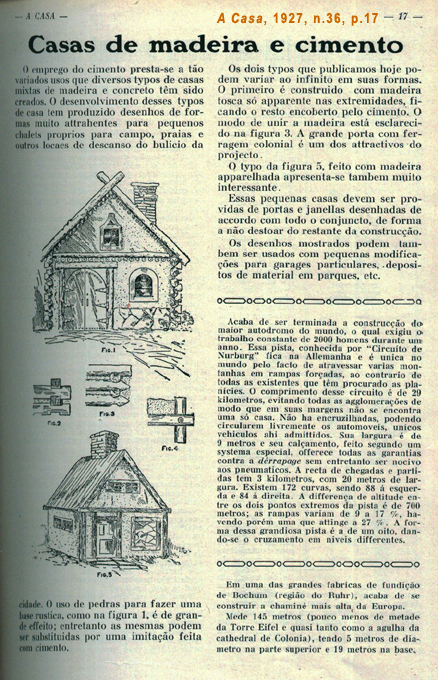

[s.n.] Casas de madeira e cimento. A Casa, n. 36, 1927, p. 17.

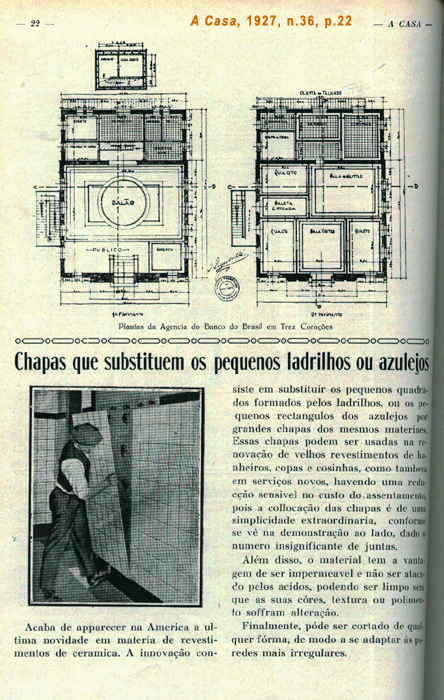

Chapas substituem os pequenos ladrilhos e azulejos

[s.n.] Chapas substituem os pequenos ladrilhos e azulejos. A Casa, n. 36, 1927, p. 22.

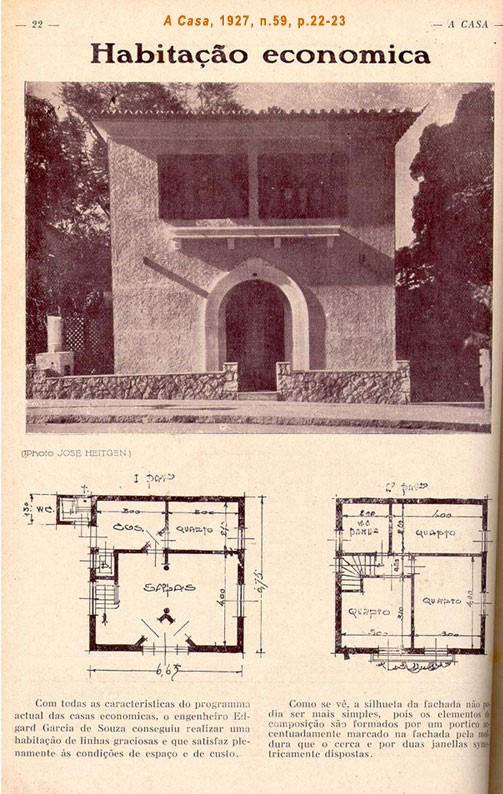

[s.n.] Habitação econômica. A Casa, n. 59, 1927, pp. 22–23.

[s.n.] As ‘favellas' vão desaparecer. A Casa, v. 5, n. 44, 1927, p. 17.

[s.n.] Possuir sua casa. A Casa, v. 6, n. 45, 1928, p. 17.

Um novo material de construção

[s.n.] Um novo material de construcção. A Casa, v. 6, n. 1, 1928, p. 32.

[s.n.] O amianto. A Casa, v. 6, n. 4, 1928, p. 4, 6, 8 e 10.

[s.n.] As casas de villa. A Casa, v. 6, n. 55, 1928, pp. 17–19.

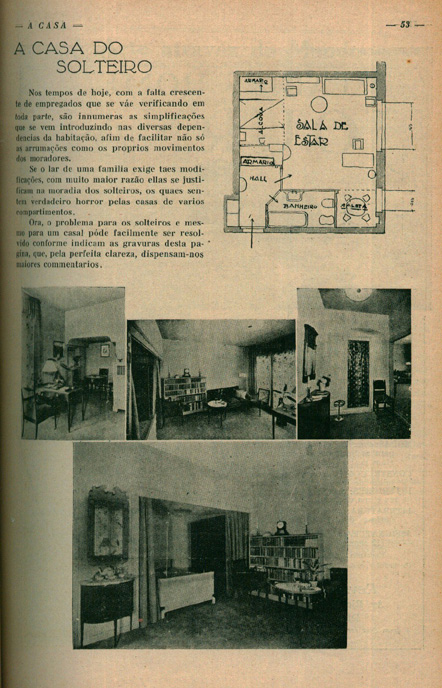

[s.n.] A casa do solteiro. A Casa, n. 70, 1930, p. 53.

Início da Era Vargas: o Estado intervém na produção habitacional.

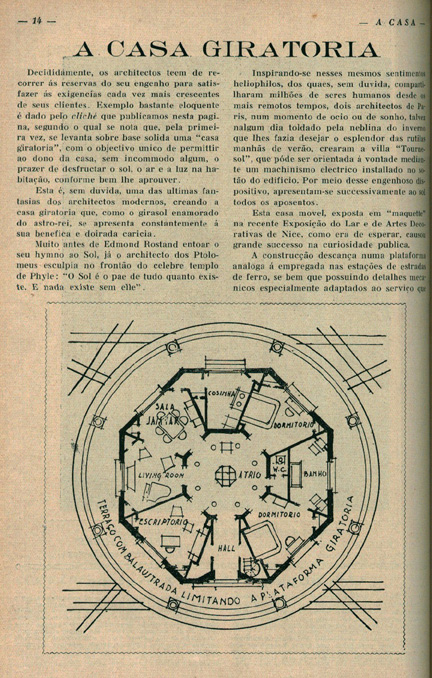

[s.n.] A casa giratoria. A Casa, n. 72, 1930, p. 14.

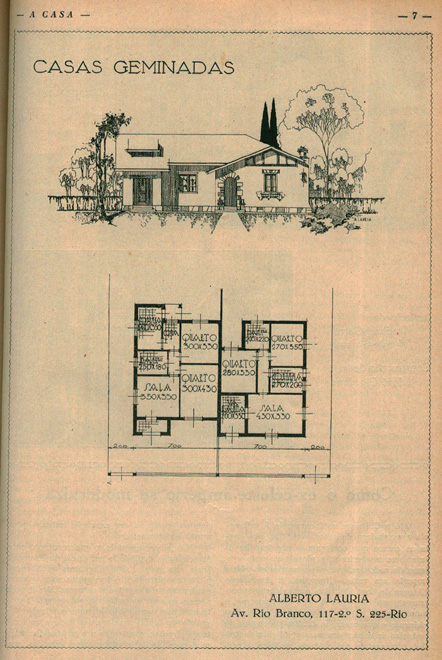

[s.n.] Casas geminadas. A Casa, n. 78, 1930, p. 7.

Os apartamentos, factores da crise de habitações

[s.n.] Os apartamentos, factores da crise de habitações. A Casa, v. 9, n. 84, 1931, p. 5.

Primeiro Congresso de Habitação, em São Paulo, discute os custos da moradia popular.

[s.n.] Casas populares. A Casa, n. 81, 1931, p. 21.

O que se entende por uma casa economica

[s.n.] O que se entende por uma casa economica. A Casa, v. 11, n. 2, 1932, pp. 19–20.

[s.n.] Não tem importancia. A Casa, v. 11, n. 2, 1933, pp. 19–20.

Criação do Conselho Federal de Engenharia e Arquitetura (CONFEA) e dos regionais (CREA).

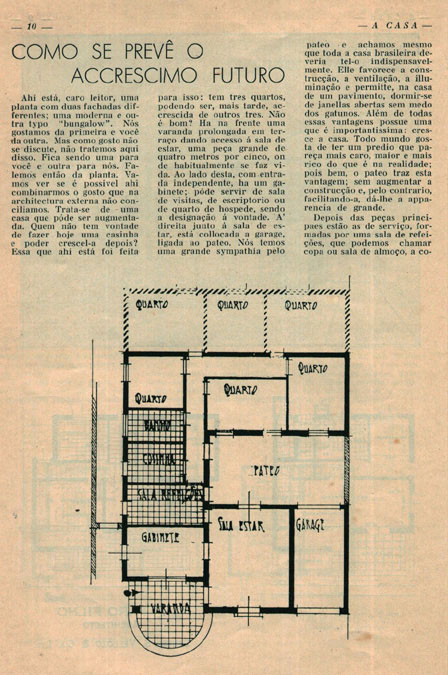

Como se prevê o acréscimo futuro

[s.n.] Como se prevê o accrescimo futuro. A Casa, n. 108, 1933, pp. 10–11.

O regulamento das pequenas habitações

[s.n.] O regulamento das pequenas habitações. A Casa, v. 14, n. 1, 1935, p. 11.

[s.n.] Construcções proletarias. A Casa, v. 14, n. 1, 1935, p. 37.

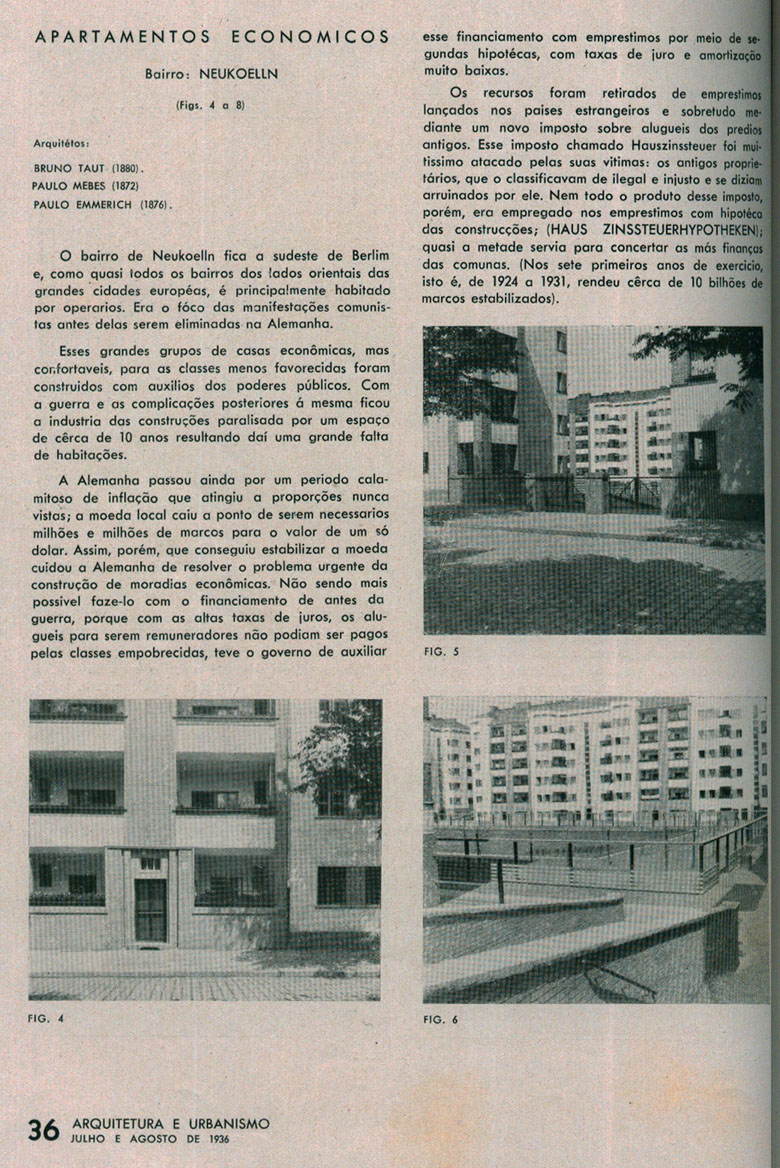

[s.n.] Apartamentos Economicos. Arquitetura e Urbanismo, n. 2, 1936, pp. 36–41. [Projeto de Bruno Taut; Paulo Mebs; Paulo Emmerich; H. Tessenow; Engelmann; Fangmeyer]

Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários (IAPI), que investe em habitações.

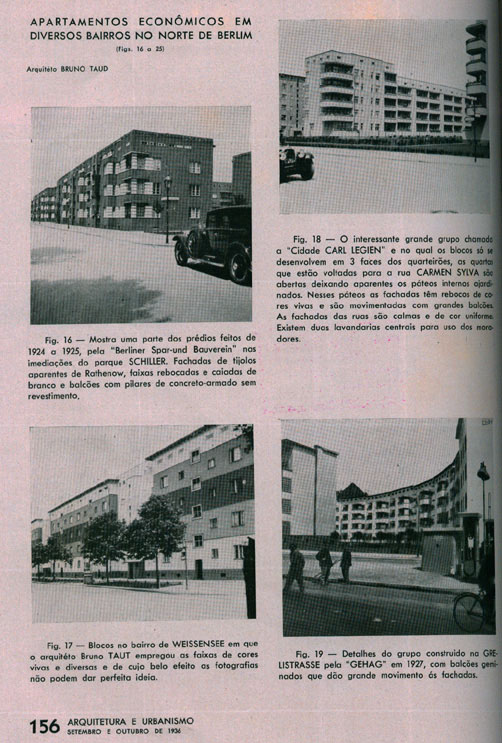

Apartamentos Econômicos em diversos bairros no norte de Berlim

Taud, Bruno. Apartamentos econômicos em diversos bairros no norte de Berlim. Arquitetura e Urbanismo. n. 3, 1936, pp. 156–158.

Código de Obras do Distrito Federal entra em vigor, como o primeiro do Brasil.

Decreto-Lei n° 58 regulamenta a aquisição de terrenos a prestações.

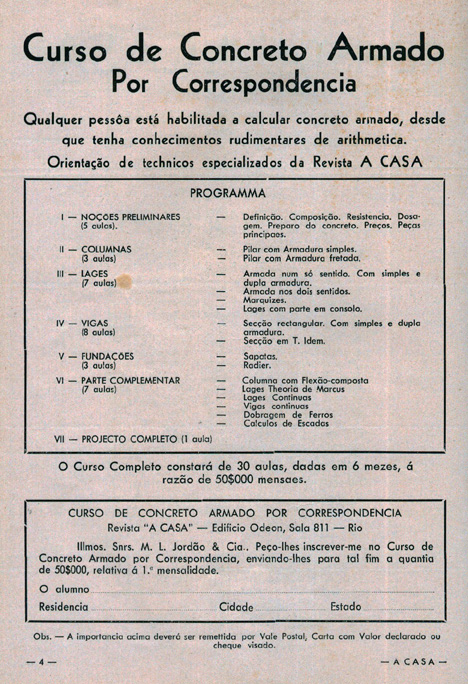

Curso de concreto armado por correspondência

[Anúncio] Curso de concreto armado por correspondência. A Casa, n. 156, 1937, p. 4.

Juiz de Fora vai possuir um bairro proletário modelo

[s.n.] Juiz de Fora vai possuir um bairro proletário modelo. A Casa, v. 16, n. 2, 1938, pp. 26–27.

[s.n.] Casa proletaria. A Casa, v. 16, n. 3, 1938, pp. 39–41.

[Anúncio] Prolongando nossas vidas. A Casa, n. 167, 1938, p. 1.

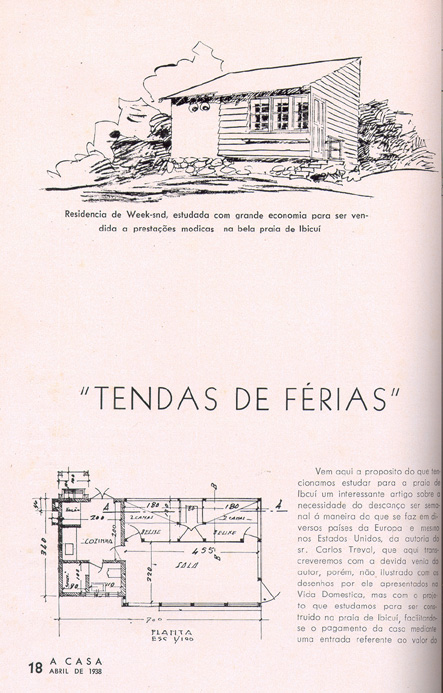

[s.n.] Tendas de férias. A Casa, n. 167, 1938, pp. 18–19.

[s.n.] I.A.P.E.T.C. A Casa, v. 17, n. 2, 1939, pp. 40–41.

O problema social da habitação econômica

[s.n.] O problema social da habitação economica. A Casa, v. 17, n. 3, 1939, pp. 61–63.

Biancardi, José. Residência econômica. Acrópole, v. 2, n. 4, 1939, pp. 29–32.

I Congresso Pan-americano de casas populares

[s.n.] I Congresso Pan-americano de casas populares. Arquitetura e Urbanismo, v. 4, n. 2, 1939, pp. 78–79.

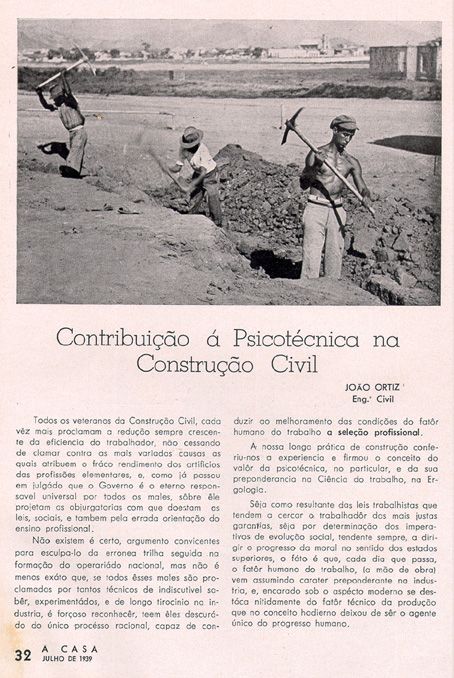

Contribuição á psicotécnica na construção civil

Ortiz, João. Contribuição á psicotécnica na construção civil. A Casa, n. 182, 1939, pp. 32–33.

[s.n.] Cidade operaria. A Casa, v. 18, n. 1, 1940, p. 2.

Fundação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

[Francisco Batista de Oliveira] A casa proletaria brasileira. Acrópole, v. 3, n. 3, 1940, pp. 105–106, 124.

[s.n.] Projeto IAPI. Arquitetura e Urbanismo, v. 5, n. 1, 1940, p. 79.

[Anúncio] Cimento Itáu. A Casa/Acrópole, n. 27, 1940, p. 82.

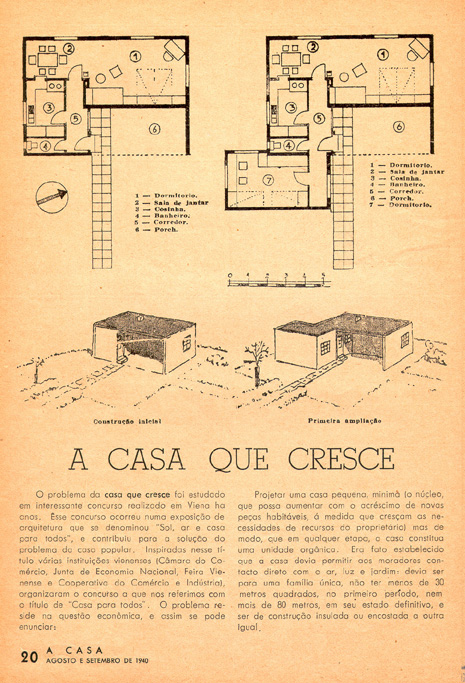

Veina, Carlos W. Schmidith. A casa que cresce. A Casa, n. 195, 1940, pp. 20–21.

Chaussat, G. A habitação popular. A Casa, v. 19, n. 4, 1941, pp. 9–12.

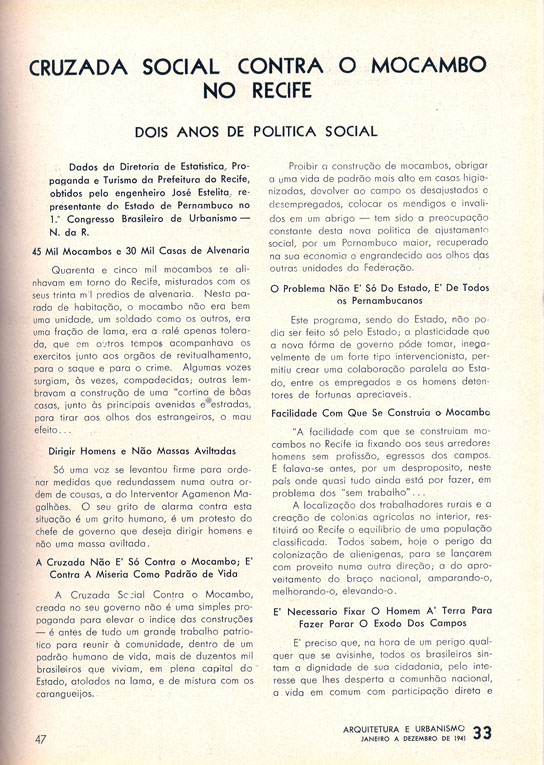

Cruzada social contra o mocambo no Recife

[José Estelita] Cruzada social contra o mocambo no Recife. Arquitetura e Urbanismo, v. 6, n. 14, 1941, pp. 47–60.

Seja Moderno em suas construções utilisando as vantagens do amianto cimento

[Anúncio] Seja Moderno em suas construções utilisando as vantagens do amianto cimento. Acrópole, n. 44, 1941, p. 269.

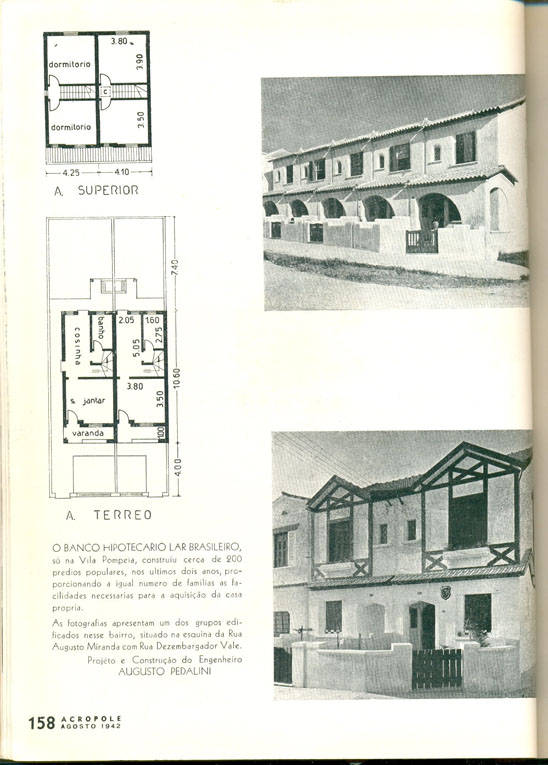

O Banco Hipotecário Lar Brasileiro

[s.n] O Banco Hipotecario Lar Brasileiro. Acrópole, v. 5, n. 3, 1942, pp. 158–160.

Lei do Inquilinato congela os aluguéis e regulamenta as relações entre proprietários e inquilinos.

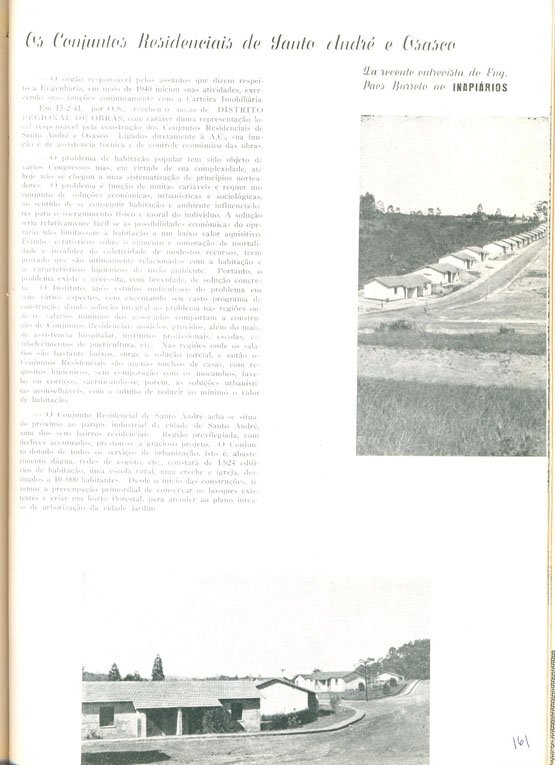

Os conjuntos residenciais de Santo André e Osasco – IAPI

[Paes Barreto] Os conjuntos residenciais de Santo André e Osasco. Acrópole, v. 5, n. 4, 1942, pp. 161–164.

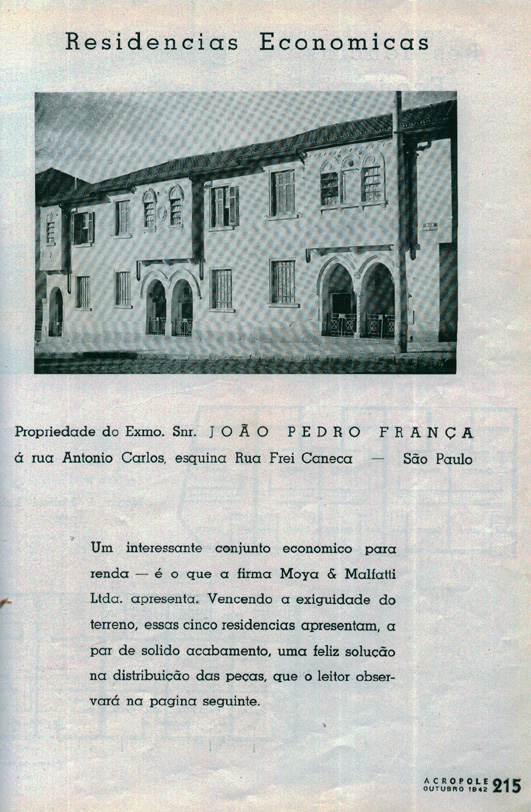

[s.n] Residencias economicas. Acrópole, n. 54, 1942, p. 215.

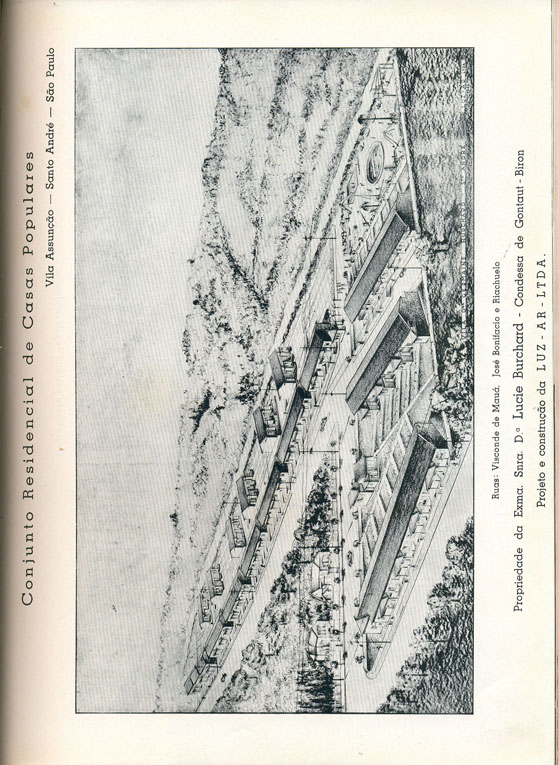

Conjunto residencial de casas populares

[s.n] Conjunto residencial de casas populares. Acrópole, v. 5, n. 4, 1943, pp. 381–384.

[s.n.] As favelas. Acrópole, v. 6, n. 3, 1944, pp. 285–287.

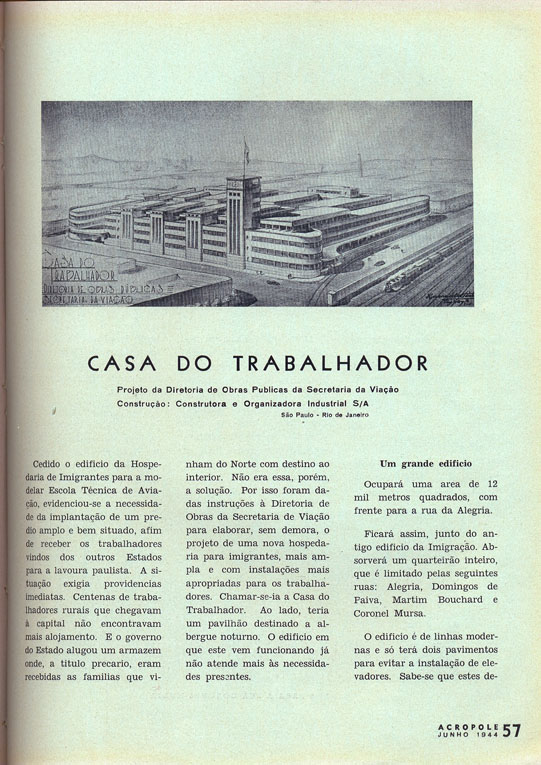

[s.n.] Casa do trabalhador. Acrópole, v. 6, n. 3, 1944, pp. 57–59.

O problema da habitação popular em face da crise de residencias

[s.n.] O problema da habitação popular em face da crise de residencias. Acrópole, v. 6, n. 1, 1944, p.196.

[s.n.] 1° Congresso Brasileiro de Arquitetos: construção de casas populares e organização das coletividades humanas. Acrópole, v. 7, n. 1, 1945, p.271.

Fim da Era Vargas.

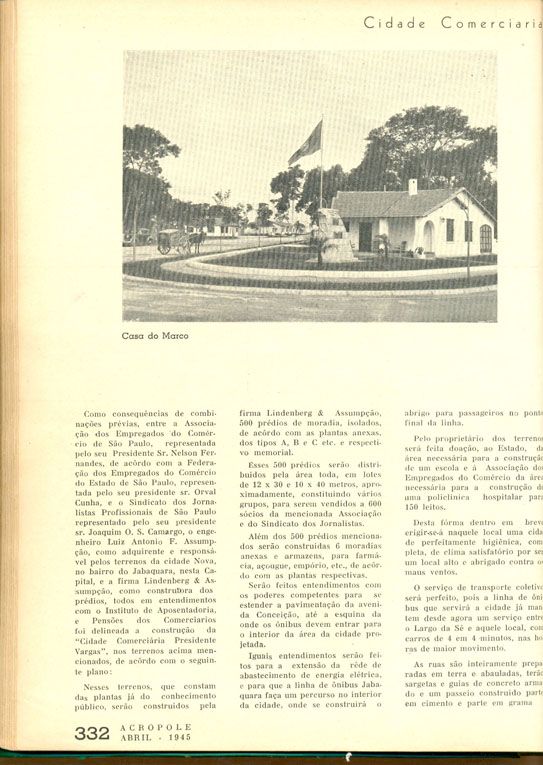

[s.n.] Cidade comerciaria. Acrópole, v. 7, n. 4, 1945, pp. 332–335.

Criação da Fundação Casa Popular, primeiro órgão nacional destinado exclusivamente à provisão de moradia popular.

Pres. Eurico Gaspar Dutra (31/01/1946 - 31/01/1951).

Considerações em torno da Fundação da 'Casa Própria'

Filho, Raphael Hardy. Considerações em torno da Fundação ' Casa Própria'. Arquitetura e Engenharia. v. 1, n. 1, 1946, p. 22.

Transforme o aluguel, que hoje paga, em prestações da sua casa própria

[Anúncio] Transforme o aluguel, que hoje paga, em prestações da sua casa própria. Arquitetura e Engenharia, n. 6, 1947, p. 9.

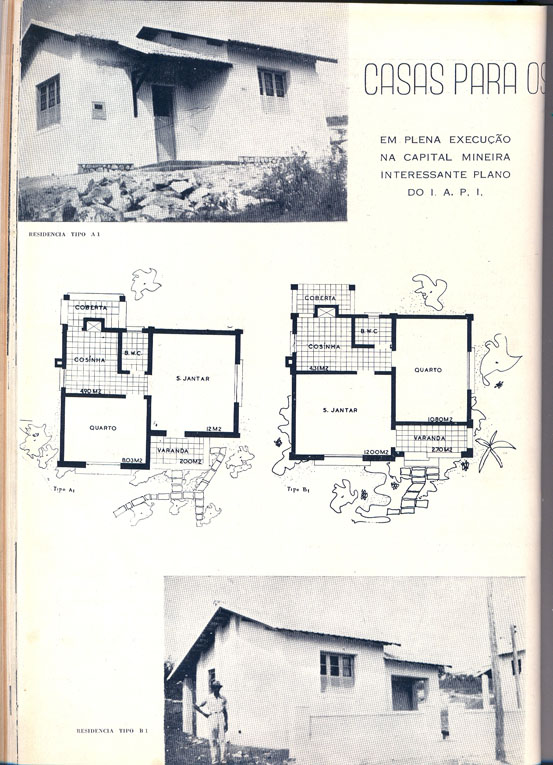

[s.n.] Casas para os industriários. Arquitetura e Engenharia. v. 3, n. 3, 1949, pp. 44–46.

Discurso desenvolvimentista de Harry Trumman, então presidente dos EUA: o termo subdesenvolvimento é usado publicamente pela primeira vez.

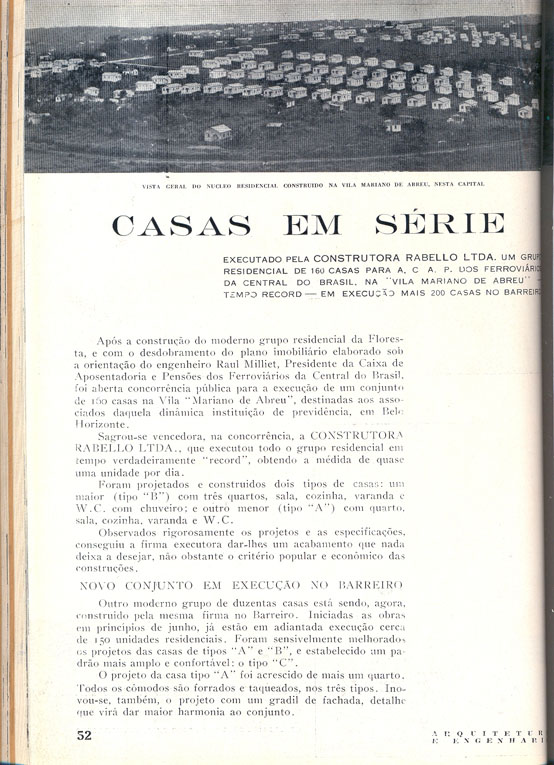

[s.n.] Casas em série. Arquitetura e Engenharia. v. 3, n. 3, 1949, pp. 52–54.

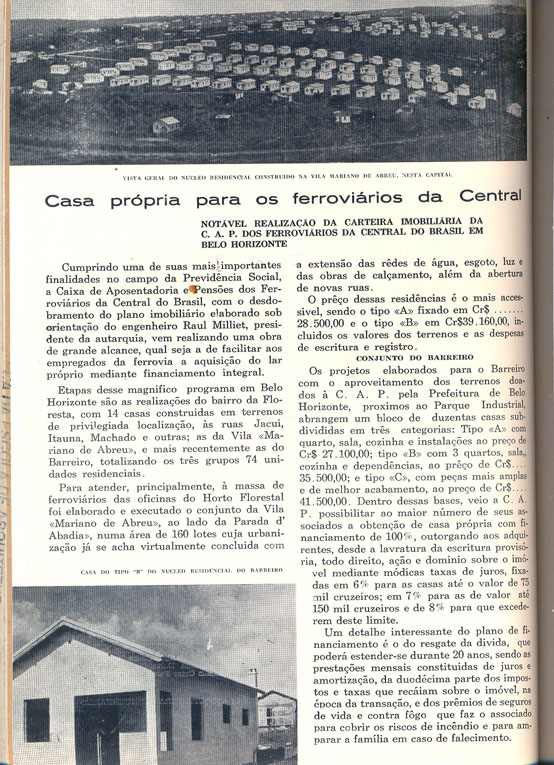

Casa própria para os ferroviários da Central

[s.n.] Casa própria para os ferroviários da Central . Arquitetura e Engenharia. v. 3, n. 1, 1949, p. 72.

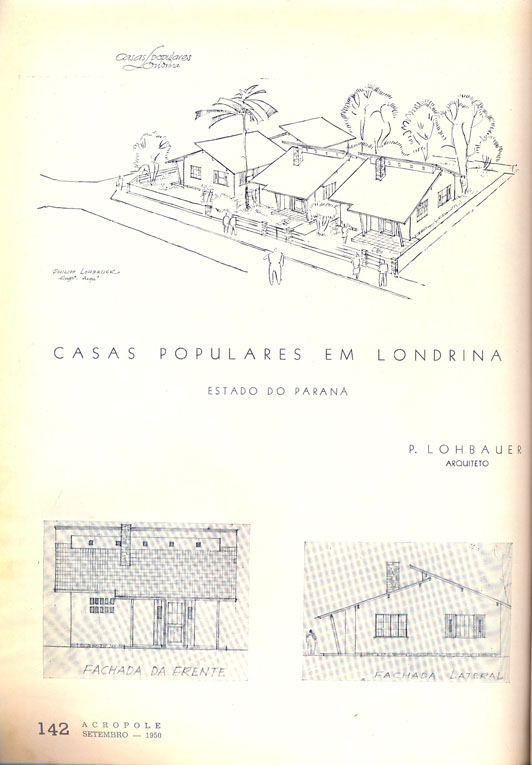

Lohbauer, P. Casas populares em Londrina. Acrópole, v. 13, n. 2, 1950, pp. 142–143.

Regulamentação das construções

Lima, Roberto de Barros. Regulamentação das construções. Acrópole, v. 13, n. 1, 1950, p. 144.

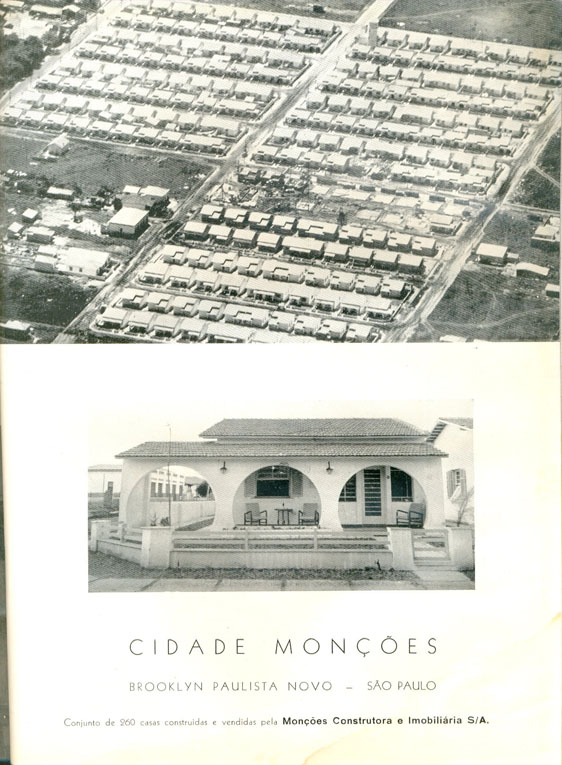

[s.n.] Cidade Monções. Acrópole, v. 13, n. 1, 1950, p. 216.

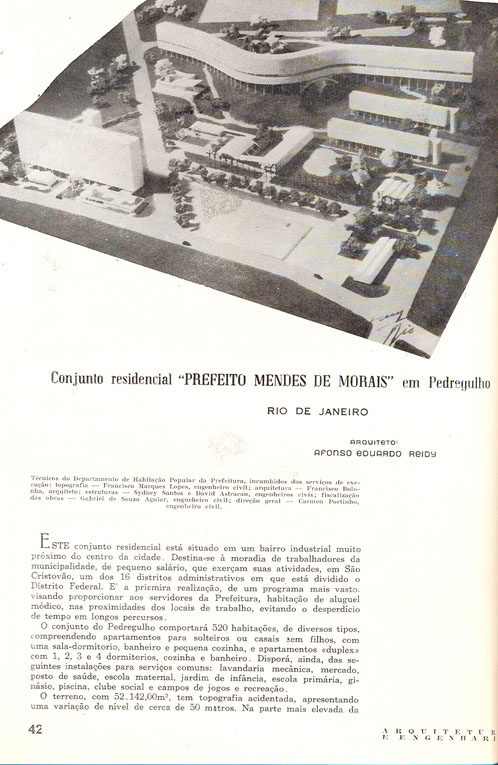

Conjunto residencial 'Prefeito Mendes de Morais' em Pedregulho

Reidy, Affonso Eduardo. Conjunto residencial 'Prefeito Mendes de Morais' em Pedregulho . Arquitetura e Engenharia, v. 3, n. 8, 1950, pp. 42–49.

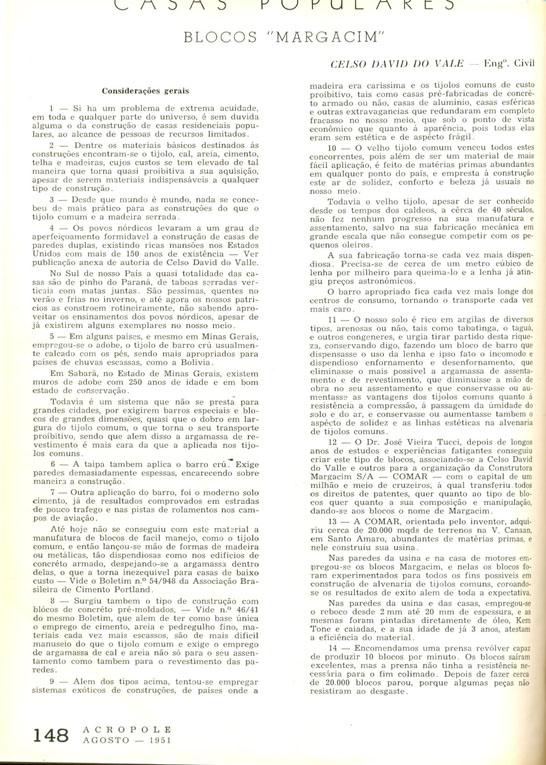

Casas populares: Blocos "Margacim"

Vale, Celso David do. Casas populares: Blocos "Margacim". Acrópole, v. 14, n. 3, 1951, pp. 148–150.

[Lina Bo Bardi] Porque o povo é arquiteto?. Habitat, v. 1, n. 3, 1951, pp. 3–5.

[Anúncio] Co.Mi.Te.Co., S/A. Arquitetura e Engenharia, n. 15, 1951, p. 7.

Para edificios e residencias o revestimento deve ser Superlit

[s.n.] Para edificios e residencias o revestimento deve ser Superlit. Arquitetura e Engenharia, n. 17, 1951, p. 9.

Quebra-sol de Cimento Amianto "Brasilit"

[s.n.] Quebra-sol de Cimento Amianto "Brasilit". Arquitetura e Engenharia, n. 17, 1951, p. 65.

Inaugurado o Conjunto Habitacional Marquês de São Vicente (Minhocão da Gávea) - RJ.

[s.n.] Cimento Amianto. Arquitetura e Engenharia, n. 18, 1952, p. 15.

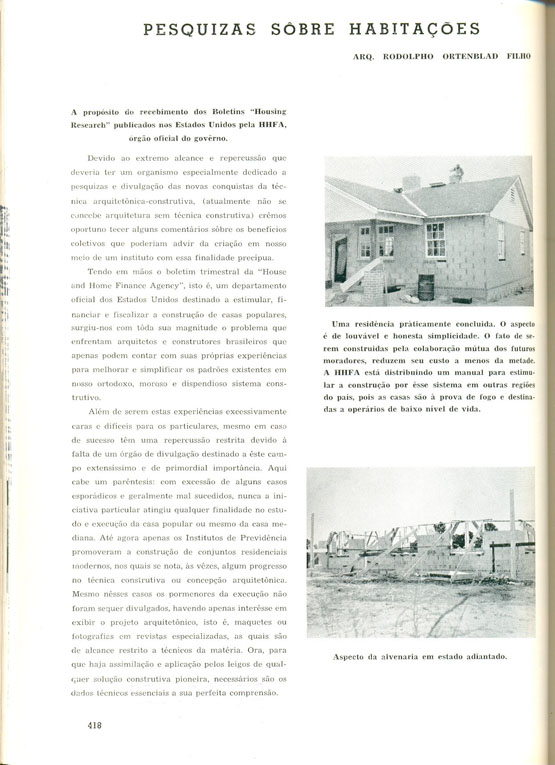

Filho, Rodolpho Ortenblad. Pesquizas sobre habitações. Acrópole, v. 15, n. 2, 1953, pp. 418–419.

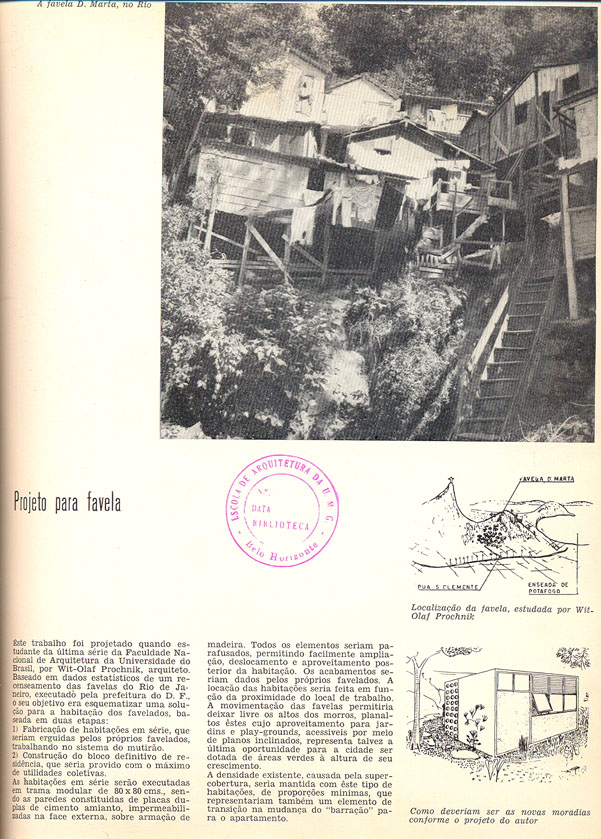

[s.n.] Projeto para favela. Habitat, v. 4, n. 1, 1953, p. 49.

Conjunto Governador Kubitschek

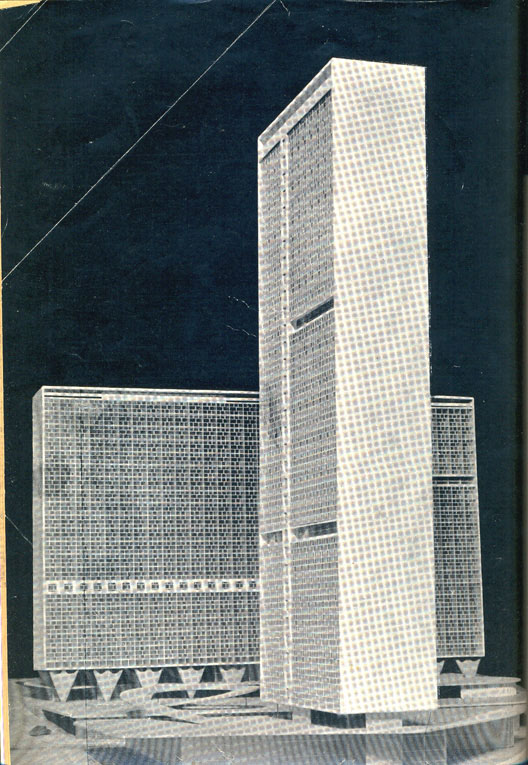

Niemeyer, Oscar. Conjunto Governador Kubitschek. Arquitetura e Engenharia, v. 5, n. 14, 1953, pp. 30–43.

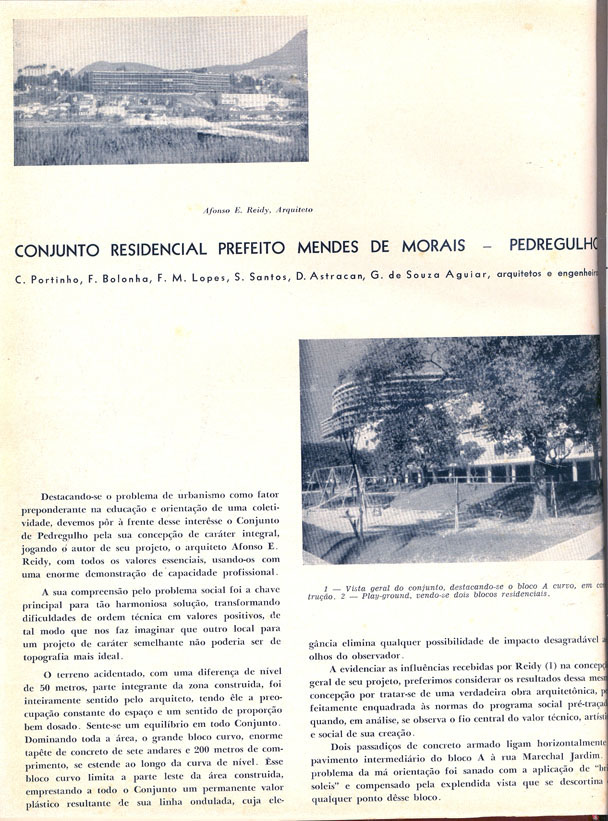

Conjunto residencial Prefeito Mendes de Morais – Pedregulho

Reidy, Affonso Eduardo. Conjunto residencial Prefeito Mendes de Morais - Pedregulho. Arquitetura Contemporânea, n. 13, 1953, pp. 4–16.

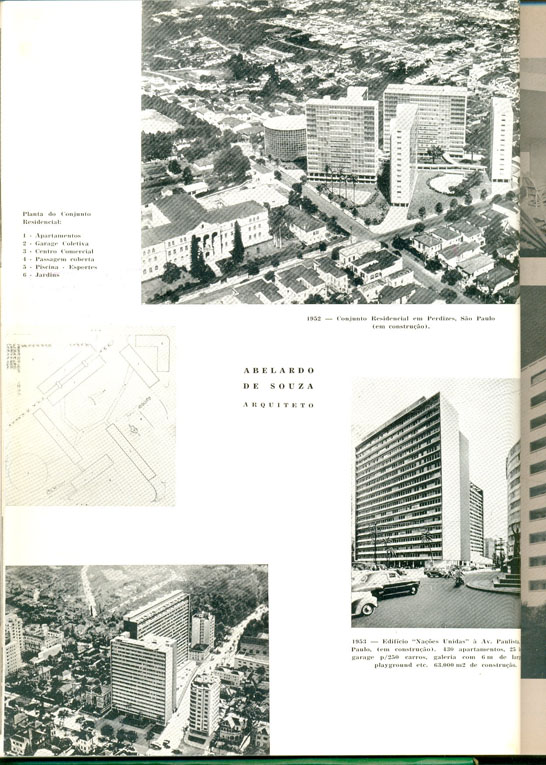

Souza, Abelardo de. Abelardo de Souza arquiteto. Acrópole, v. 16, n. 1, 1954, p.174.

Conjunto residencial para operários: São José dos Campos — Estado de São Paulo

Levi, Rino. Conjunto residencial para operários: São José dos Campos — Estado de São Paulo. Acrópole, v. 17, n. 2, 1954, pp. 1–2.

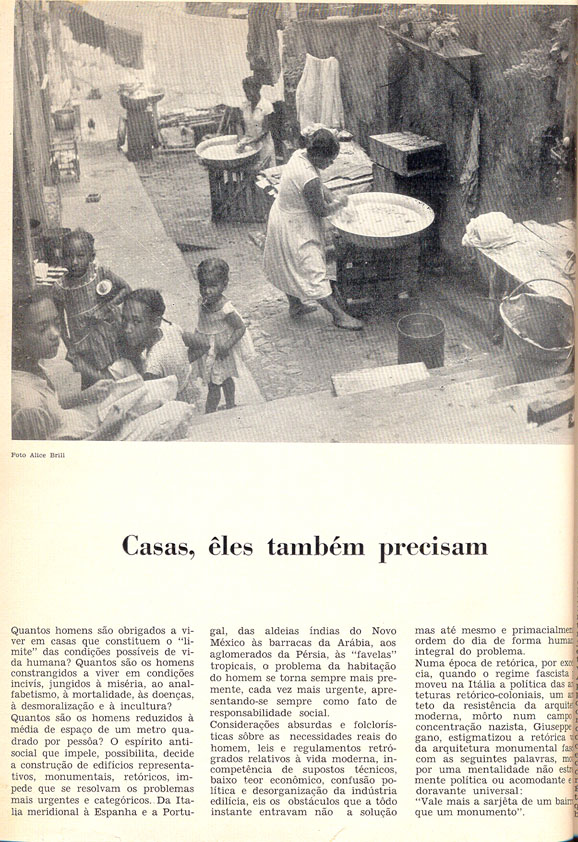

[s.n.] Casas, êles também precisam. Habitat, v. 5, n. 1, 1954, p. 28.

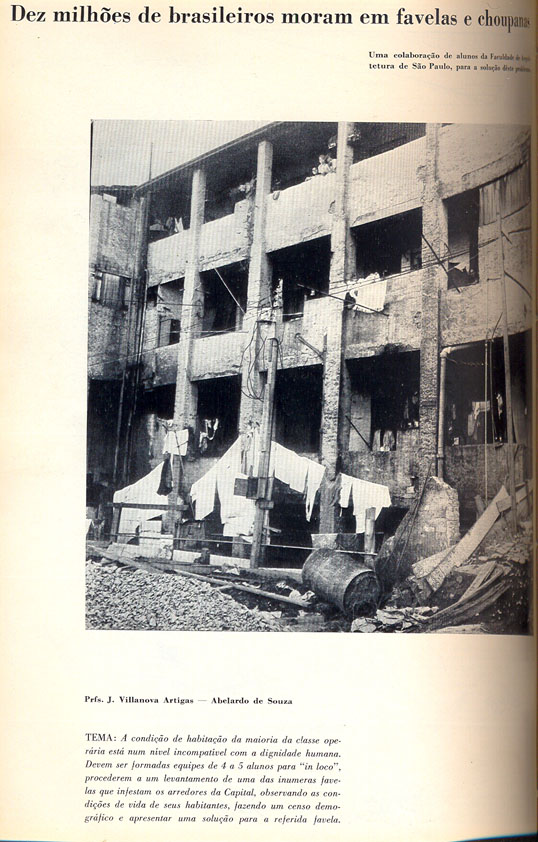

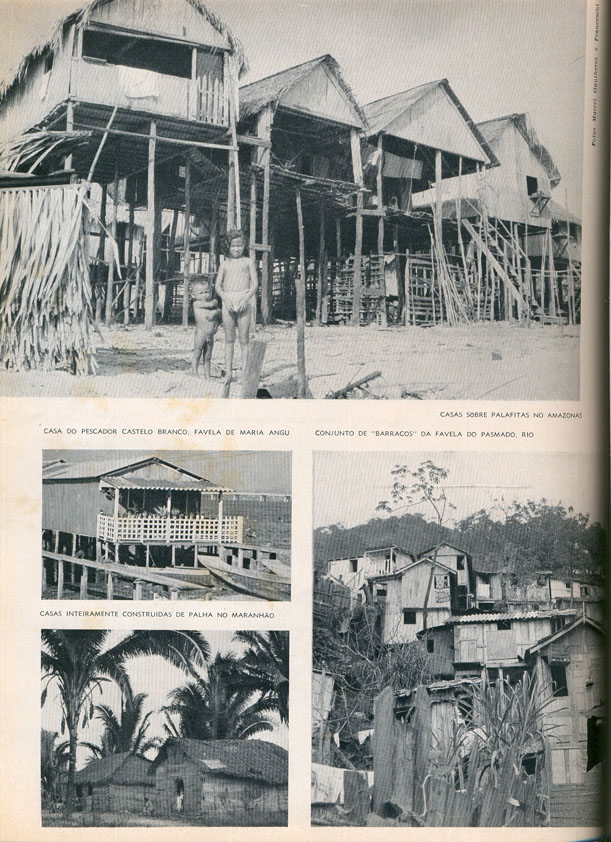

Dez milhões de brasileiros moram em favelas e choupanas

[Abelardo de Souza; João Villanova Artigas] Dez milhões de brasileiros moram em favelas e choupanas. Habitat, v. 5, n. 6, 1954, pp. 28–33.

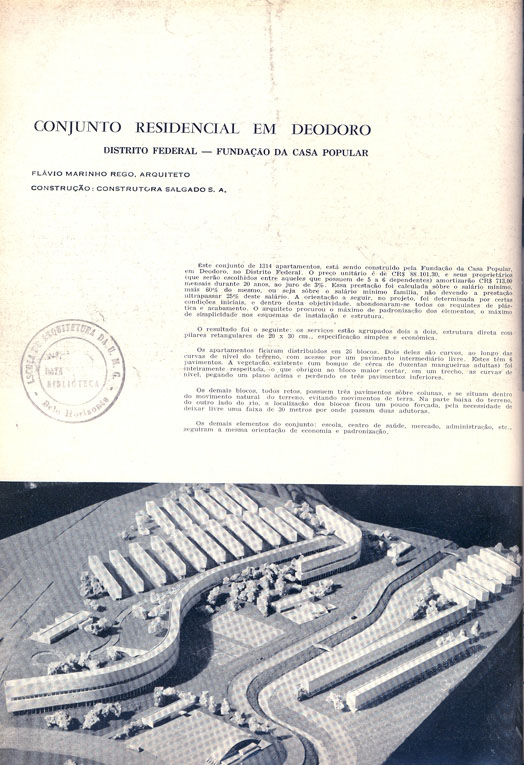

Conjunto residencial em Deodoro

Rego, Flávio Marinho. Conjunto residencial em Deodoro. Arquitetura e Engenharia. v. 6, n. 2, 1954, pp. 26–27.

Conjunto residencial Bairro das Perdizes, São Paulo

[Abelardo de Souza] Conjunto residencial Bairro das Perdizes, São Paulo. Arquitetura e Engenharia, n. 31, 1954, pp. 52–53.

[s.n.] Novo tipo de casa giratória. Arquitetura e Engenharia, n. 33, 1954, p. 59.

Bratke, Oswaldo Arthur. Detalhes técnicos. Acrópole, n. 187, 1954, pp. 349–350.

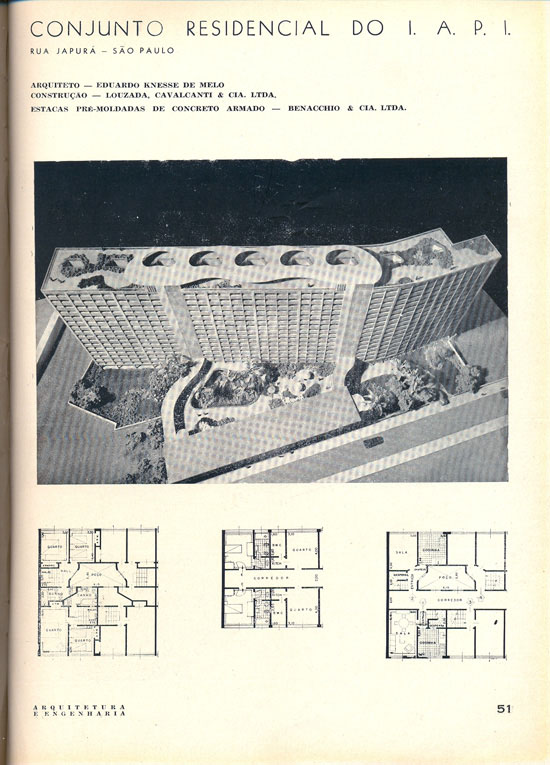

Melo, Eduardo Knesse de. Conjunto residencial do I.A.P.I. Arquitetura e Engenharia. v. 6, n. 5, 1955, pp. 51–55.

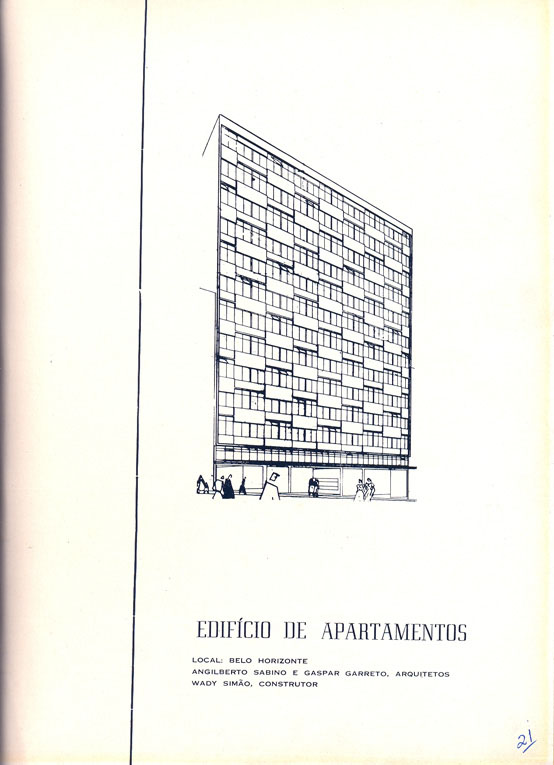

Sabino, Angilberto; Garreto, Gaspar. Edifício de apartamentos. Arquitetura e Engenharia. v. 6, n. 4, 1955, pp. 21–24.

Conjunto residencial [Pedregulho]

Reidy, Affonso Eduardo. Conjunto residencial. Arquitetura e Engenharia, n. 6, 1955, pp. 8–13.

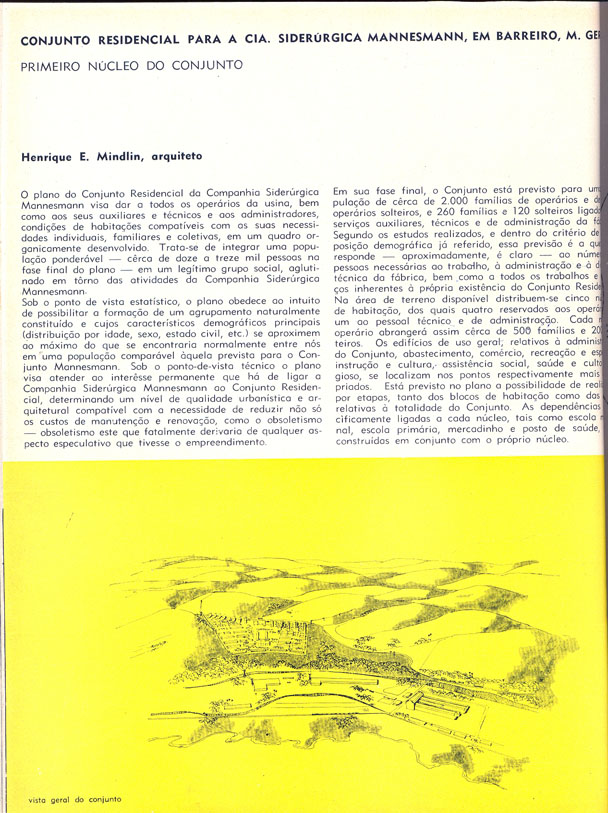

Conjunto residencial para a CIA. Siderúrgica Mannesmann em Barreiro, M. Gerais

Mindlin, Henrique Ephim. Conjunto residencial para a CIA. Siderúrgica Mannesmann, em Barreiro, M. Gerais . Arquitetura Contemporânea, n. 8, 1956, pp. 20–27.

Criação do Serviço Especial de Recuperação de Habitações Anti-Higiênicas (SERFHA).

A pré-fabricação na arquitetura industrial

[s.n.] A pré-fabricação na arquitetura industrial. Acrópole, n.212, 1956, p.319–323.

Pres. Juscelino Kubitschek (31/01/1956 - 31/01/1961).

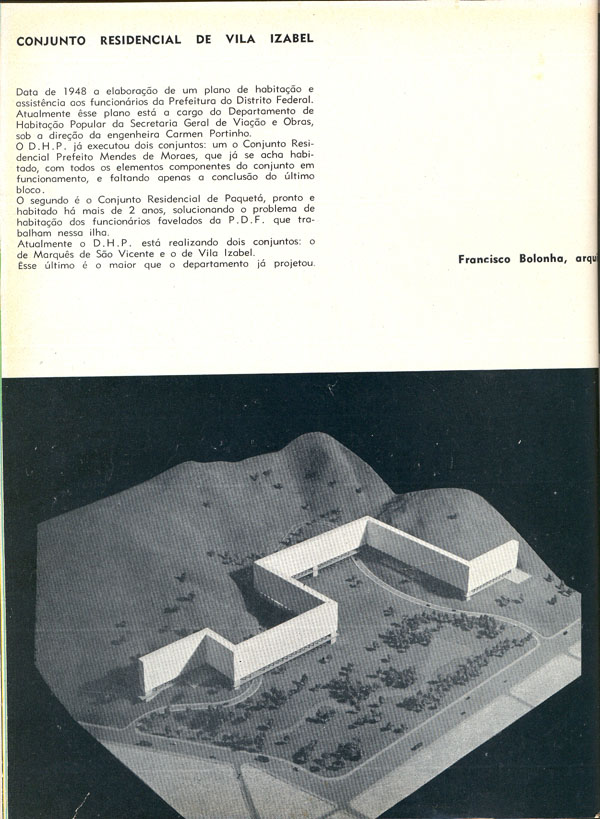

Conjunto residencial de Vila Izabel

Bolonha, Francisco. Conjunto residencial de Vila Izabel. Arquitetura Contemporânea, n. 11, 1956, pp. 32–42.

Situação da arquitetura brasileira

Ribeiro, Demétrio; Souza, Nelson; Ribeiro, Enilda. Situação da arquitetura brasileira. Arquitetura Contemporânea , n. 1, 1956, p. 43.

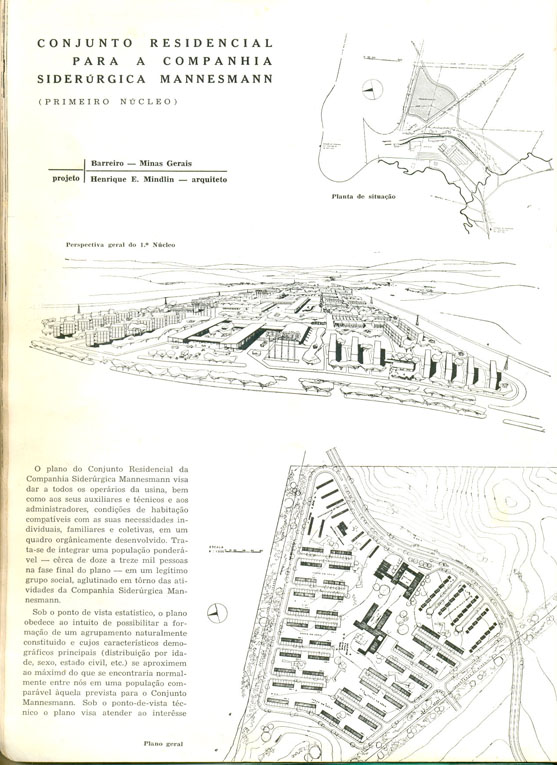

Conjunto residencial para a Companhia Siderúrgica Mannesmann

Mindlin, Henrique Ephim. Conjunto residencial para a Companhia Siderúrgica Mannesmann. Acrópole, v. 19, n. 4, 1956, pp. 104–107.

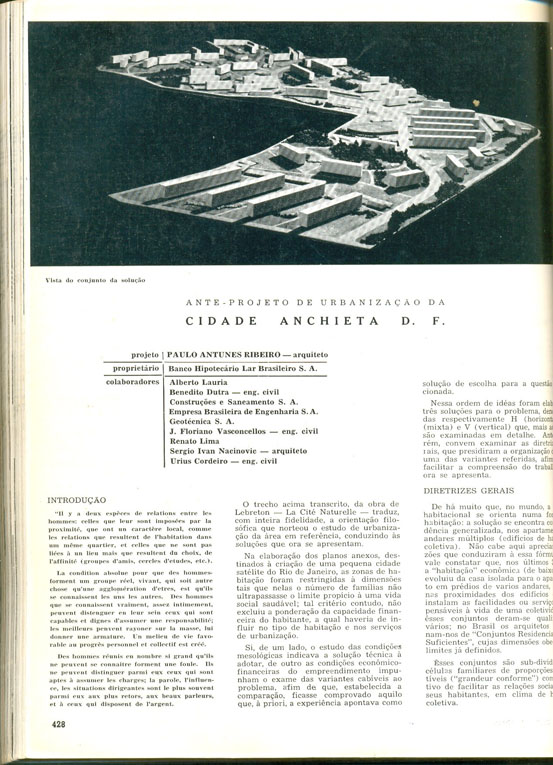

Ante-projeto de urbanização da cidade Anchieta D. F.

Ribeiro, Paulo Antunes. Ante-projeto de urbanização da cidade Anchieta D.F. Acrópole, v. 15, n. 2, 1956, pp. 428–429.

Habitação para o homem de nosso tempo

[s.n.] Habitação para o homem de nosso tempo. Habitat, v. 6, n. 2, 1956, pp. 7–8.

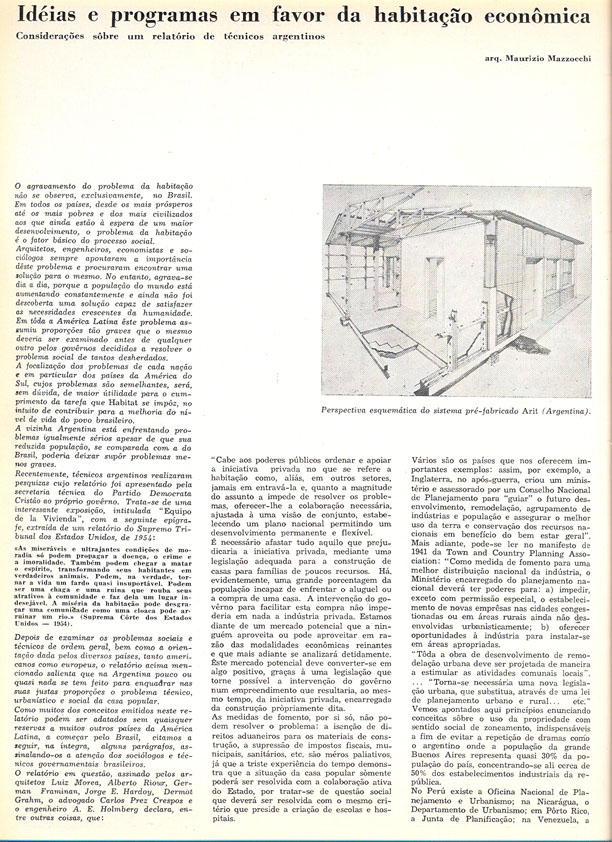

Idéias e programas em favor da habitação econômica

Mazzocchi, Maurizio. Idéias e programas em favor da habitação econômica. Habitat, v. 6, n. 5, 1956, pp. 34–38.

[s.n.] Arquitetura popular no Brasil. Módulo, v. 2, n. 4, 1956, pp. 20–23.

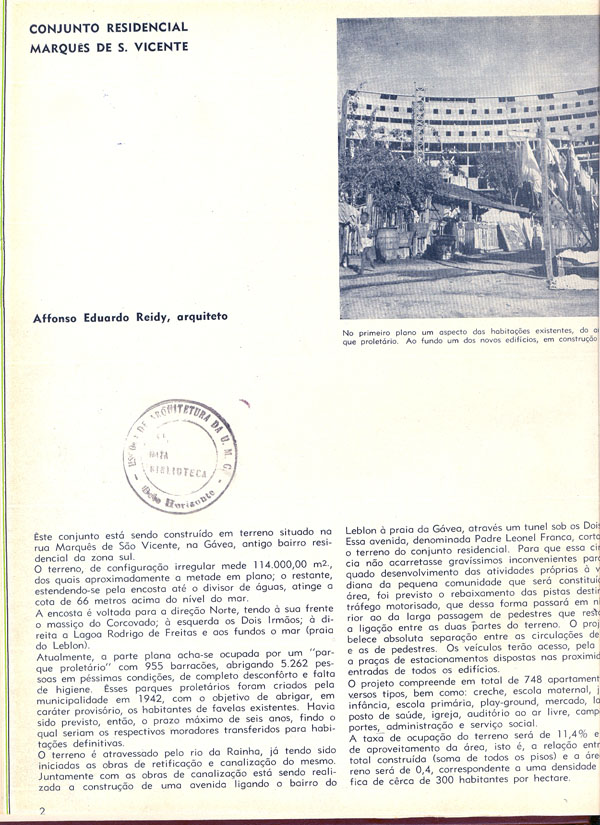

Conjunto residencial Marquês de S. Vicente

Reidy, Affonso Eduardo. Conjunto residencial Marquês de S. Vicente. Arquitetura Contemporânea, n. 9, 1956, pp. 2–10.

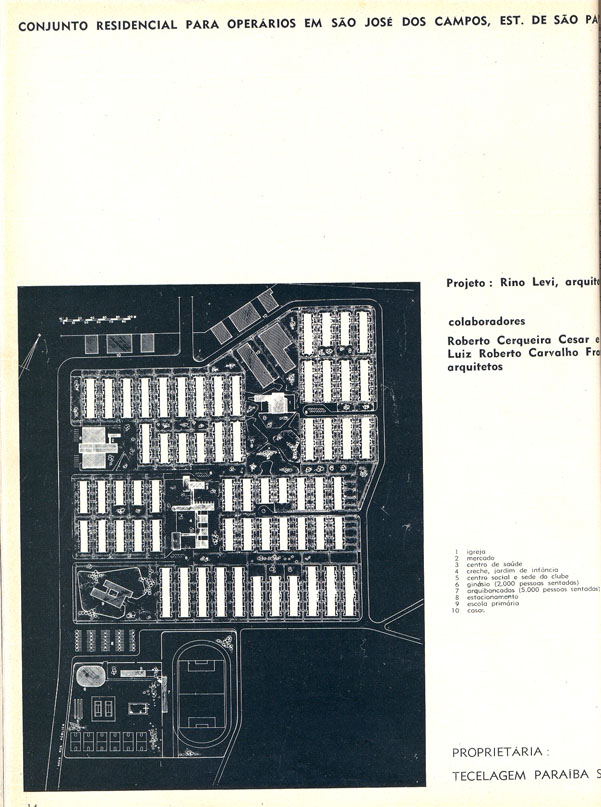

Conjunto residencial para operários em São José dos Campos, Est. de São Paulo

Levi, Rino. Conjunto residencial para operários em São José dos Campos, Est. de São Paulo. Arquitetura Contemporânea, n. 3, 1956, pp. 14–16.

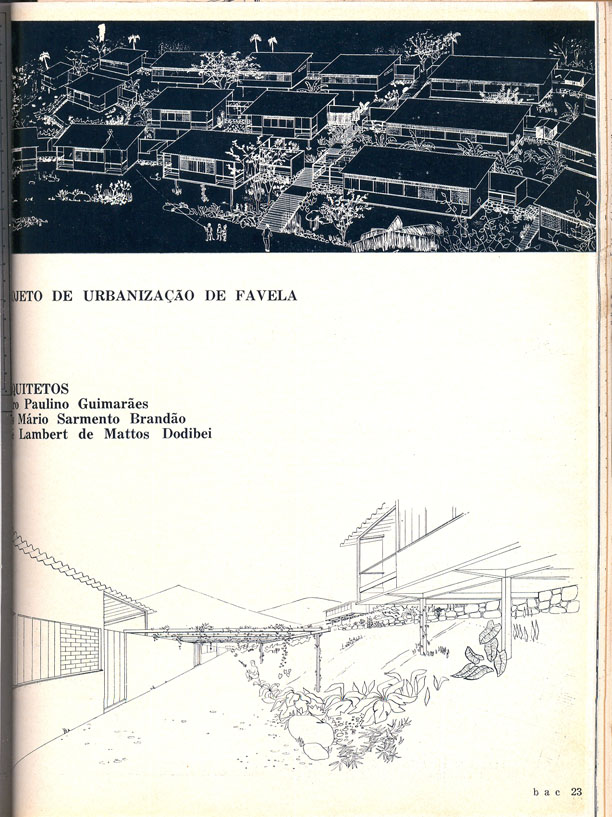

Projeto de urbanização de favela

[s.n.] Projeto de urbanização de favela. Arquitetura Contemporânea, n. 6, 1957, pp. 23–28.

Início da construção de Brasília.

[s.n.] Conjunto do IPASE. Brasília, v. 1, n. 1, 1957, p. 17.

[s.n.] Casas populares. Brasília, v. 1, n. 1, 1957, p. 18.

[s.n.] Favelas. Brasília, v. 1, n. 1, 1957, p. 7.

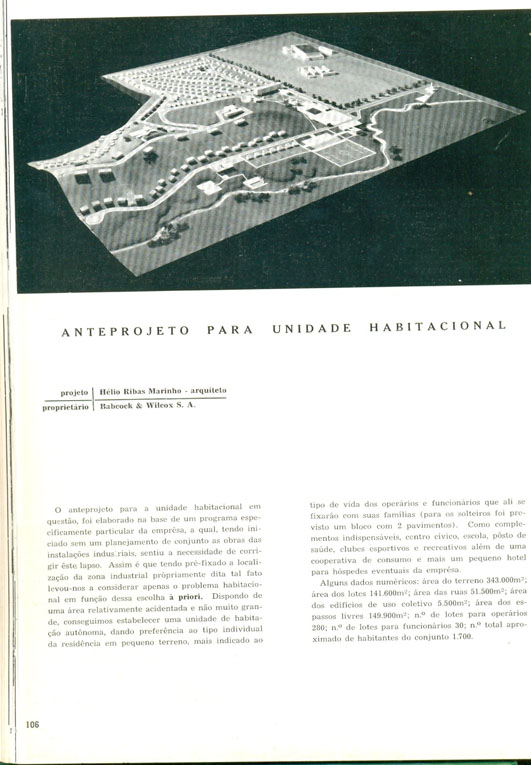

Anteprojeto para unidade habitacional

Marinho, Hélio Ribas. Anteprojeto para unidade habitacional. Acrópole, v. 19, n. 2, 1957, pp. 106–107.

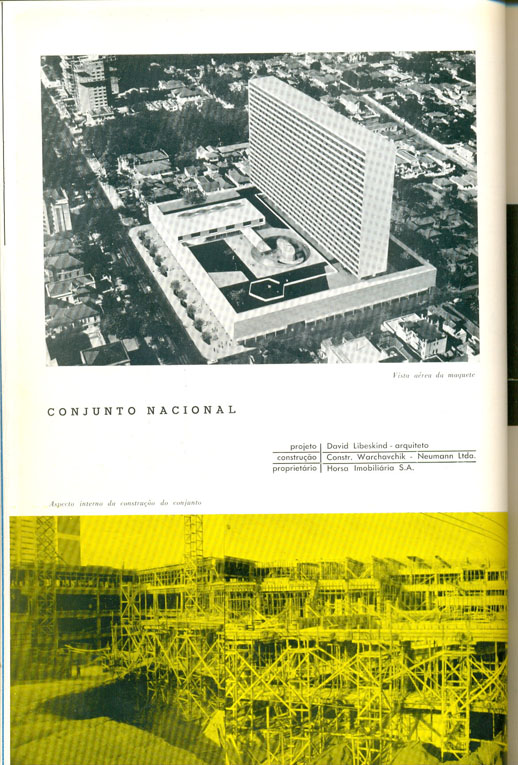

Libeskind, David. Conjunto Nacional. Acrópole, v. 19, n. 2, 1957, pp. 208–209.

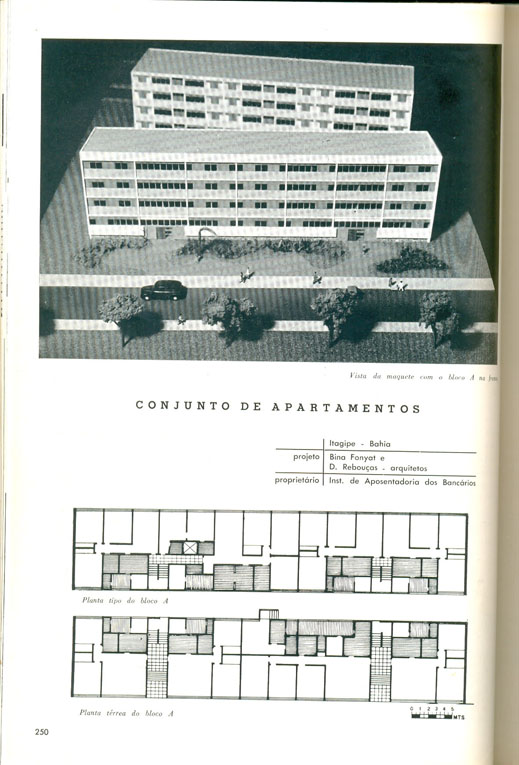

Conjunto de apartamentos: Itagipe – Bahia

Fonyat, Bina; Rebouças,D. Conjunto de apartamentos: Itagipe - Bahia, Acrópole, v. 19, n. 2, 1957, pp. 250–251.

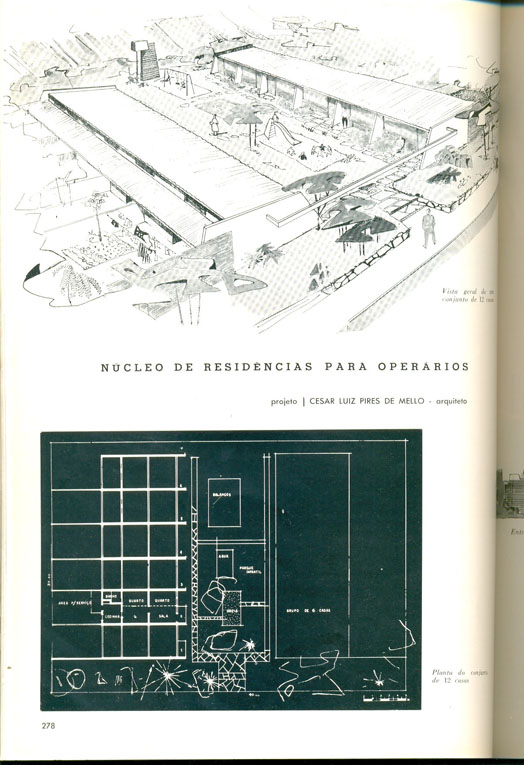

Núcleos de residências para operários

Mello, Cesar Luiz Pires de. Núcleo de residências para operários. Acrópole, v. 19, n. 2, 1957, pp. 278–279.

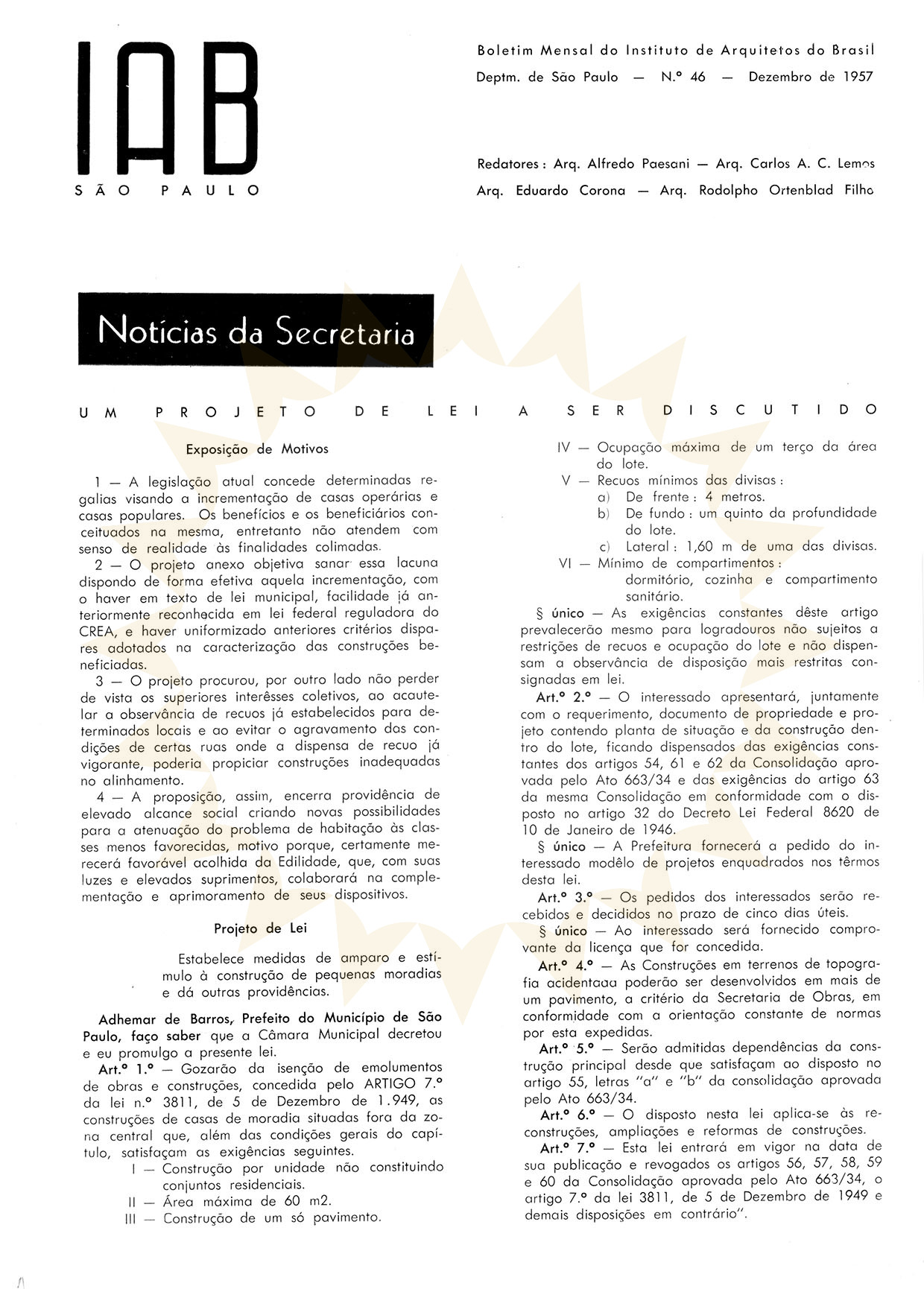

Um projeto de lei a ser discutido

Paesani, Alfredo; Lemos, Carlos A. C.; Corona, Eduardo; Filho, Rodolpho Ortenblad. Um projeto de lei a ser discutido. Acrópole, v. 19, n. 1, 1957, p. 34.

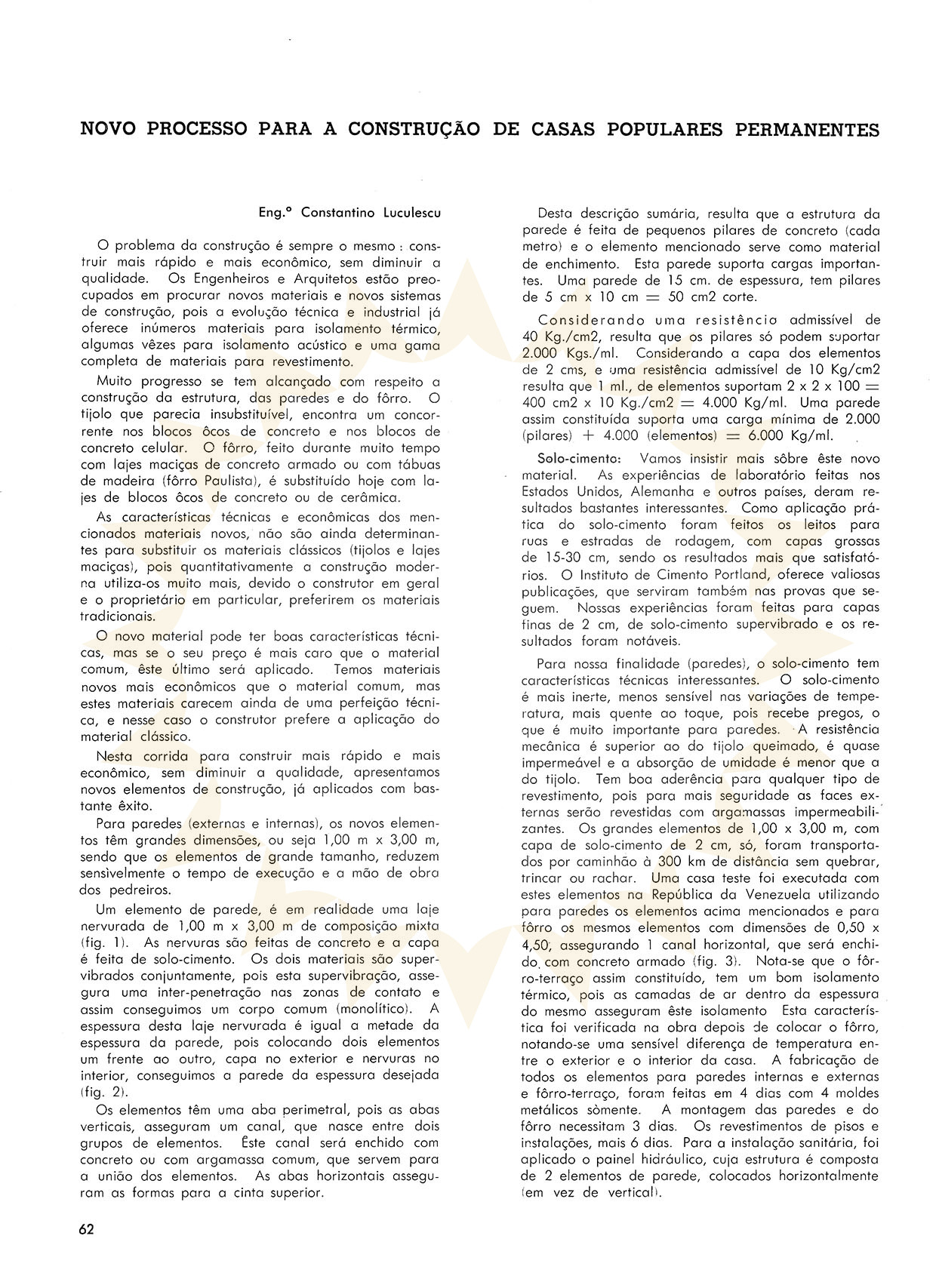

Novo projeto para a construção de casas populares permanentes

Luculescu, Constantino. Novo processo para a construção de casas populares permanentes. Acrópole, v. 19, n. 2, 1957, pp. 62–63.

[s.n.] Inauguradas 500 casas. Brasília, v. 2, n. 1, 1958, p. 18.

Inaugurado o Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes (Pedregulho) - RJ.

Núcleo residencial para ex-combatentes, em Benfica – Rio de Janeiro

[s.n.] Núcleo residencial para ex-combatentes, em Benfica - Rio de Janeiro. Arquitetura e Engenharia. v. 8, n. 1, 1958, p. VII.

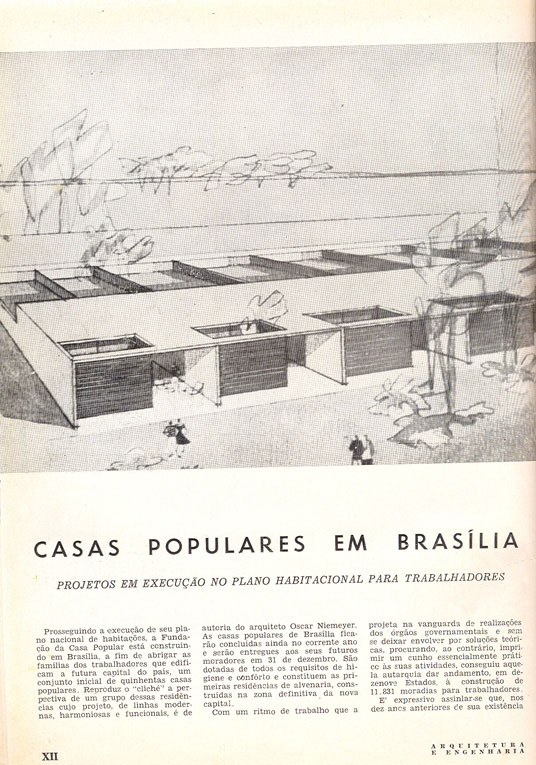

[s.n.] Casas populares em Brasília. Arquitetura e Engenharia. v. 8, n. 2, 1958, pp. XII–XIII.

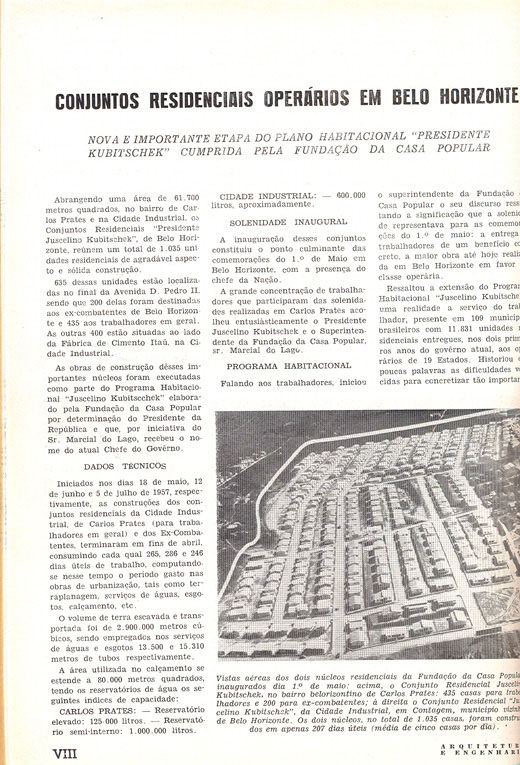

Conjuntos residenciais de operários em Belo Horizonte

[s.n.] Conjuntos residenciais operários em Belo Horizonte. Arquitetura e Engenharia. v. 8, n. 2, 1958, pp. VIII–IX.

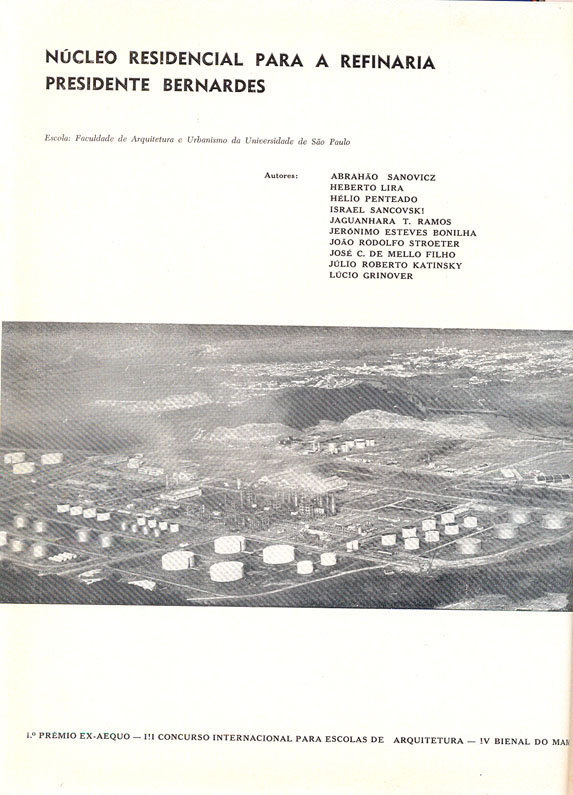

Núcleo residencial para a refinaria Presidente Bernardes

[s.n.] Núcleo residencial para a refinaria Presidente Bernardes. Bem Estar, Urbanismo, Habitação, v. 1, n. 6, 1958, pp. 2–7.

Comunidade Brasílio Machado Neto – Suzano

Nogueira, Brenno Cyrino. Comunidade Brasílio Machado Neto - Suzano. Bem Estar, Urbanismo, Habitação, v. 1, n. 6, 1958, pp. 10–13, 20–21.

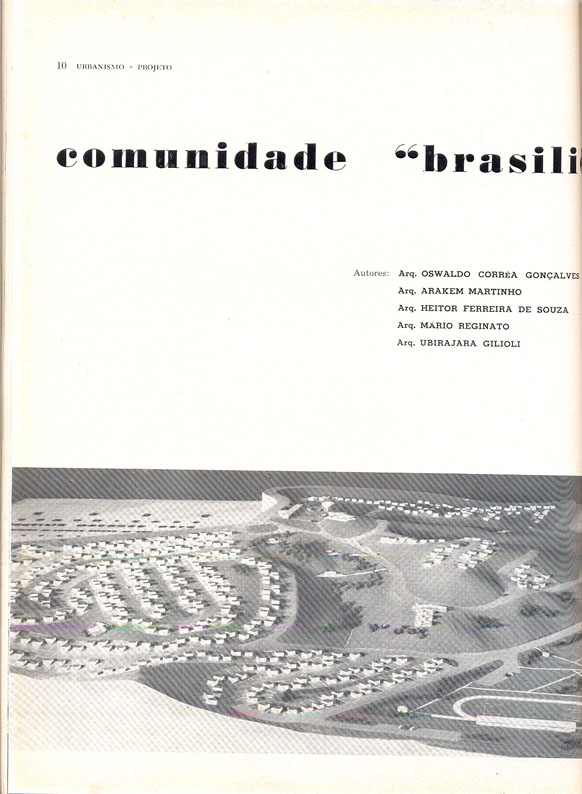

O arquiteto e o bem estar social: núcleo habitacional do Ibura – Recife

[s.n.] O arquiteto e o bem estar social: núcleo habitacional da Ibura - Recife. Bem Estar, Urbanismo, Habitação, v. 1, n. 9, 1958, pp. 14–22.

Para uma nova política da habitação popular

Gomes, José Cláudio. Para uma nova política da habitação popular. Bem Estar, Urbanismo, Habitação, v. 1, n. 4, 1958, pp. 4–7.

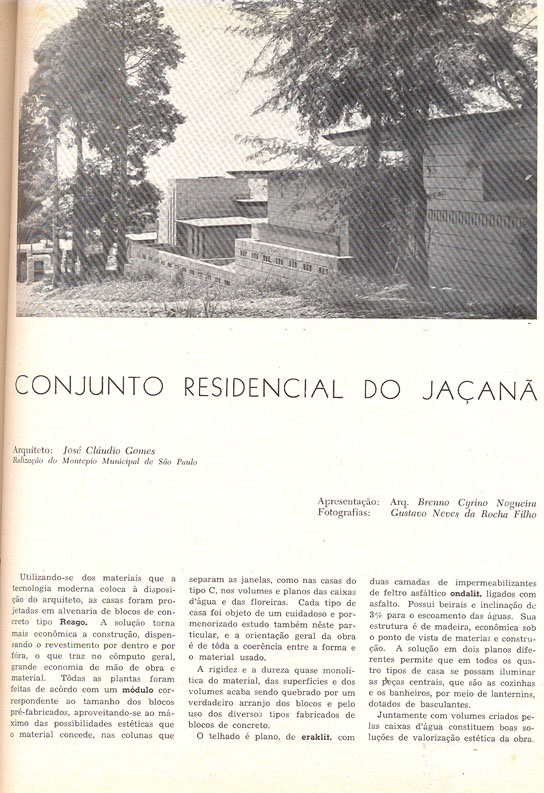

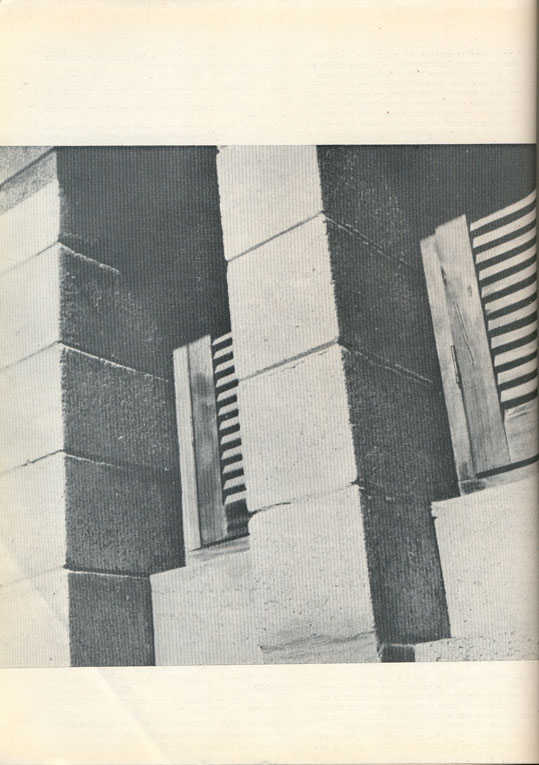

Conjunto residencial do Jaçanã

Nogueira, Brenno Cyrino. Conjunto residencial do Jaçanã. Bem Estar, Urbanismo, Habitação, v. 1, n. 7, 1958, pp. 9–15.

Fundação da Casa Popular: presença pioneira em Brasília

[s.n.] Fundação da Casa Popular: presença pioneira em Brasília. Acrópole, n. 1, 1960, p. 152.

Transferência da capital federal do Rio de Janeiro para Brasília.

[s.n.] Habitação e Planejamento. Habitat, v. 11, n. 1, 1960, p. 2.

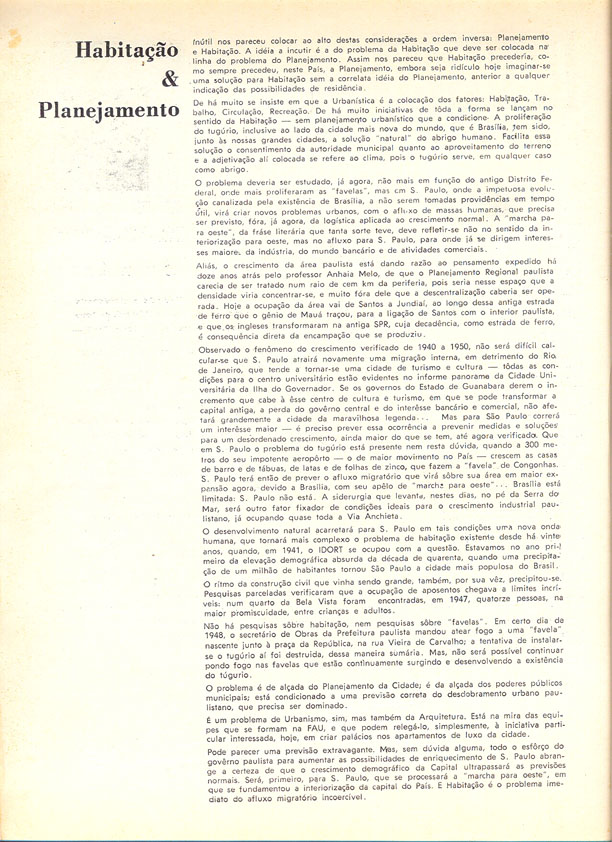

Conjunto da Fundação da Casa Popular projetado por Oscar Niemeyer

[s.n.] Conjunto da Fundação da Casa Popular projetado por Oscar Niemeyer. Arquitetura e Engenharia. v. 10, n. 1, 1960, p. 77.

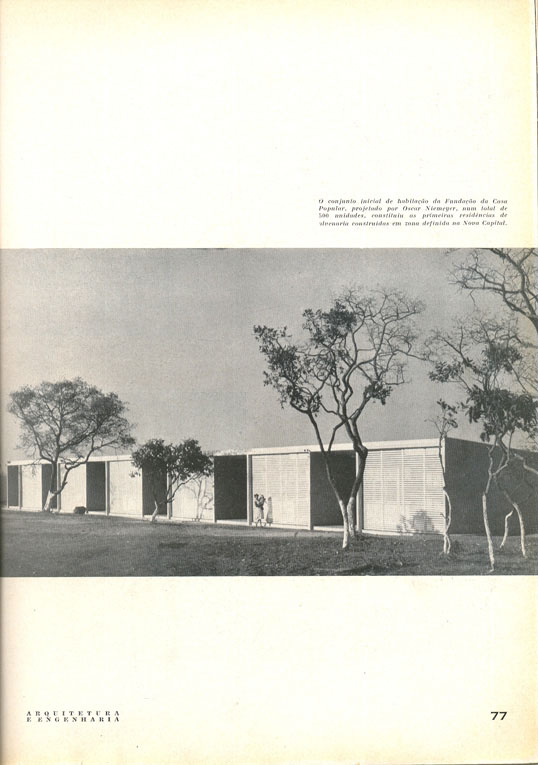

Fundação da Casa Popular presente em Brasília com 1340 residências

[s.n.] Fundação da Casa Popular presente em Brasília com 1340 residências. Arquitetura e Engenharia. v. 10, n. 2, 1960, pp. 148–149.

Conjunto de apartamentos da CAPFESP

[s.n.] Conjunto de apartamentos da CAPFESP. Arquitetura e Engenharia. v. 10, n. 4, 1960, pp. 161–164.

Casas pré-fabricadas de alumínio

Carstens, Milton Julio. Casas pré-fabricada de alumínio. Acrópole, v. 23, n. 2, 1961, pp. 98–99.

Pres. Jânio Quadros (31/01/1961 - 25/08/1961).

Pres. João Goulart (08/09/1961 - 01/04/1964).

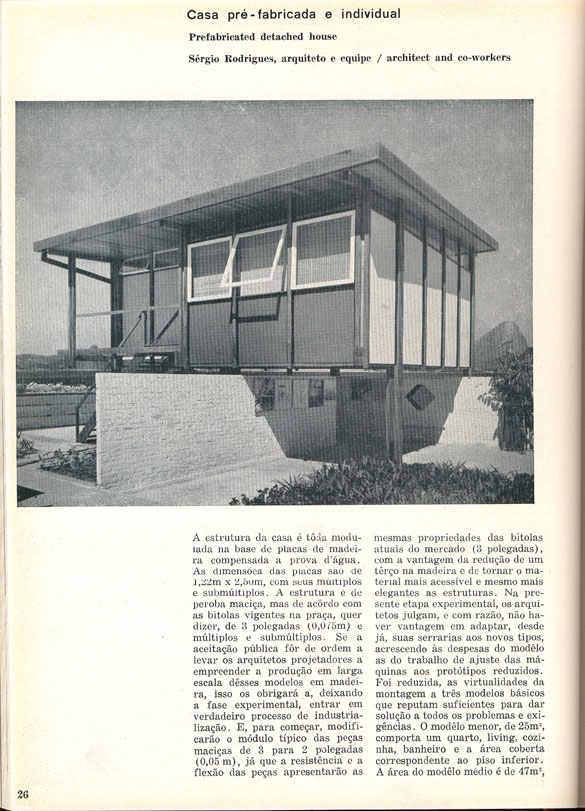

Casa pré-fabricada e individual

[Sérgio Rodrigues] Casa pré-fabricada e individual. Módulo, v. 5, n. 4, 1961, pp. 26–29.

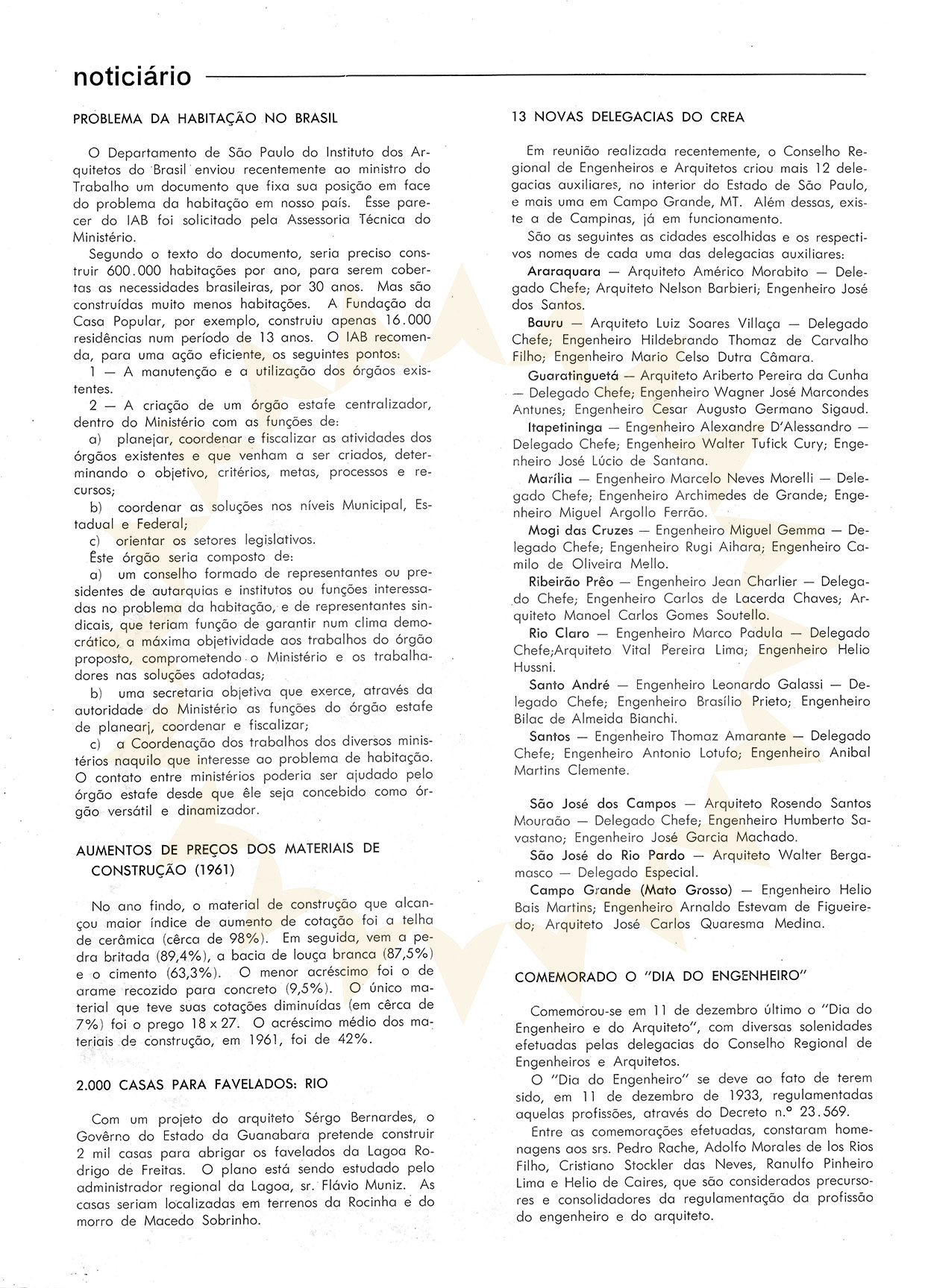

Problema da habitação no Brasil

[s.n.] Problema da habitação no Brasil. Acrópole, v. 24, n. 1, 1962.

Criação da COHAB do estado da Guanabara.

Aumentos de preços dos materiais de construção

[s.n.] Aumentos de preços de materiais de construção. Acrópole, v. 24, n. 1, 1962.

2000 casas para favelados: Rio

[s.n.] 2000 casas para favelados: Rio. Acrópole, v. 24, n. 1, 1962.

[Ariaki Kato; E. R. Carvalho Mange] Planejamento em Urubupungá. Acrópole, v. 25, n. 11, 1962, pp. 1–11.

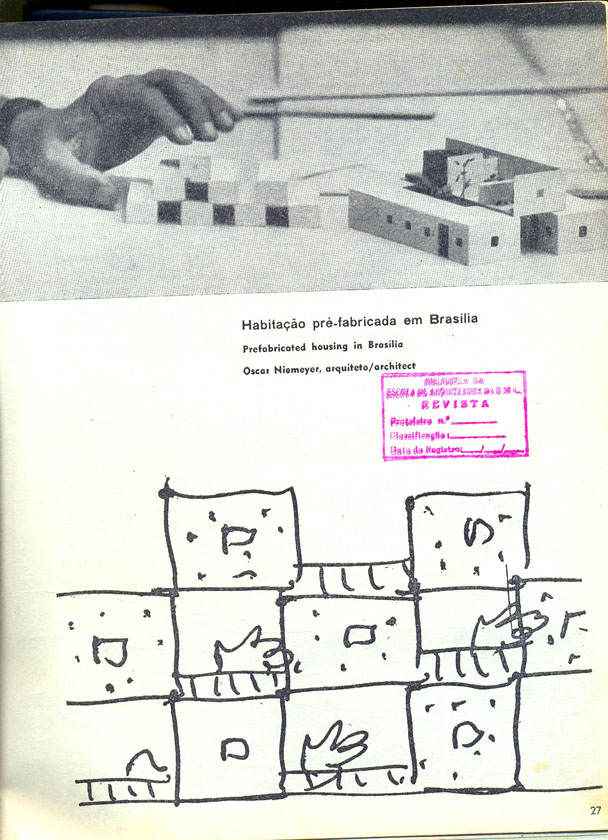

Habitação pré-fabricada em Brasília

[Oscar Niemeyer] Habitação pré-fabricada em Brasília. Módulo, v. 7, n. 12, 1962, pp. 27–38.

III Congresso Interamericano da indústria da construção

Paoli, Alfredo de. III Congresso Interamericano da indústria de construção. Arquitetura e Engenharia. v. 12, n. 2, 1962, pp. 41–42.

III Congresso Interamericano da indústria da construção

[s.n.] III Congresso Interamericano da indústria da construção. Arquitetura e Engenharia. v. 12, n. 5, 1962, pp. 37–41.

Um imperativo inadiável: a industrialização da construção

Rosso, Teodoro. Um imperativo inadiável: a industrialização da construção. Acrópole, n. 279, 1962, pp.91–93, 131–133.

Instalação sanitária para casa popular

[s.n.] Instalação sanitária para casa popular. Acrópole, v. 25, n. 1, 1963, p. 164.

Seminário de Habitação e Reforma Urbana (SHRU) promovido pelo IAB, para gerar propostas de políticas habitacionais e urbanas.

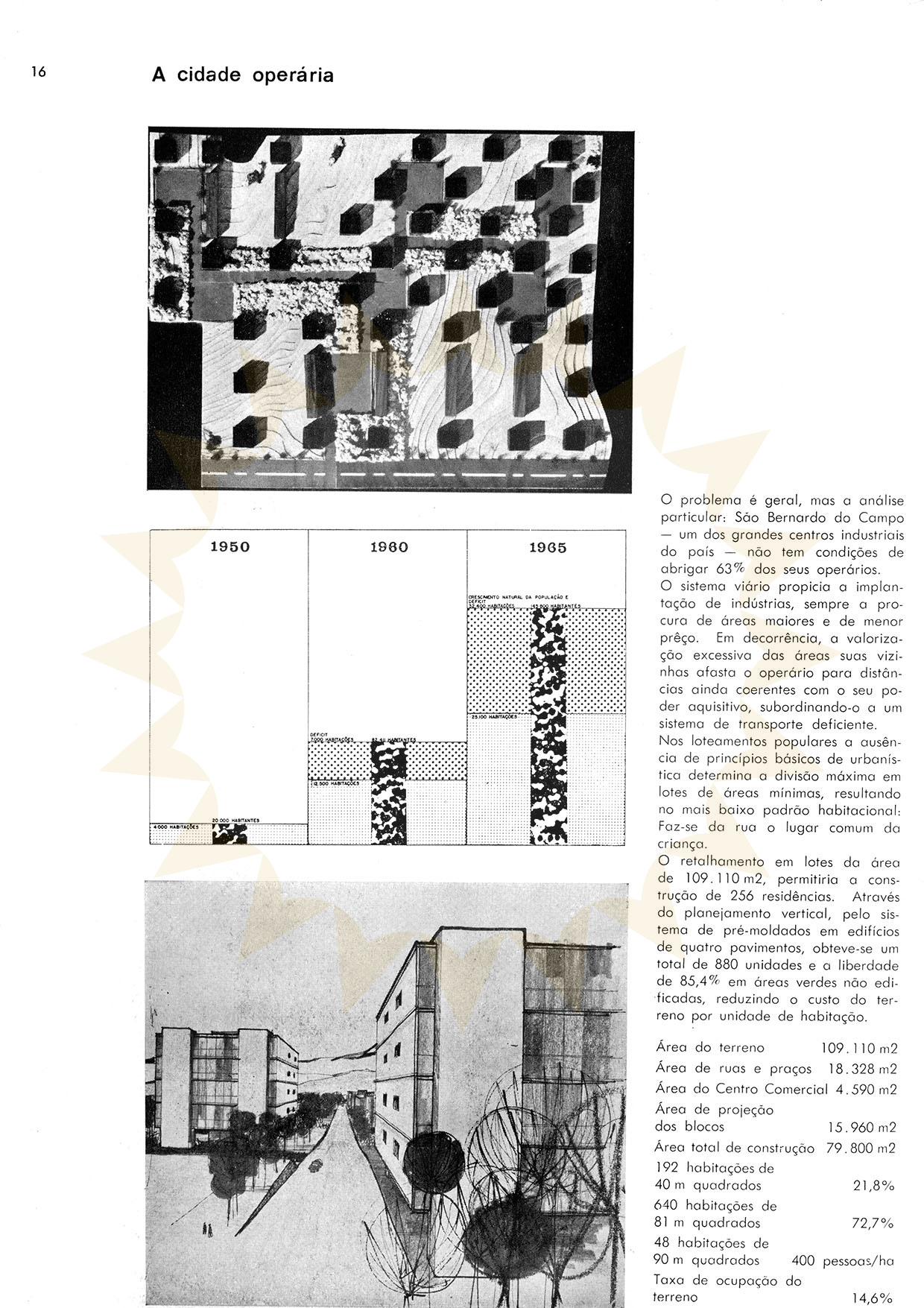

[s.n.] A cidade operária. Acrópole, v. 25, n. 2, 1963, pp. 16–17.

Miguel Arraes assume o governo de Pernambuco.

[s.n.] Urbanismo e habitação popular. Habitat, v. 13, n. 7, 1963, pp. 39–45.

Marginalização da construção civil

[s.n.] Marginalização da construção civil. Arquitetura e Engenharia. v. 15, n. 1, 1963, p. VII.

O problema da habitação e os arquitetos

[s.n.] O problema da habitação e os arquitetos. Arquitetura IAB, v. 2, n. 5, 1963, pp. 19–23.

[Editorial] O plano trienal e a habitação. Arquitetura IAB, v. 2, n. 2, 1963, pp. 2–3.

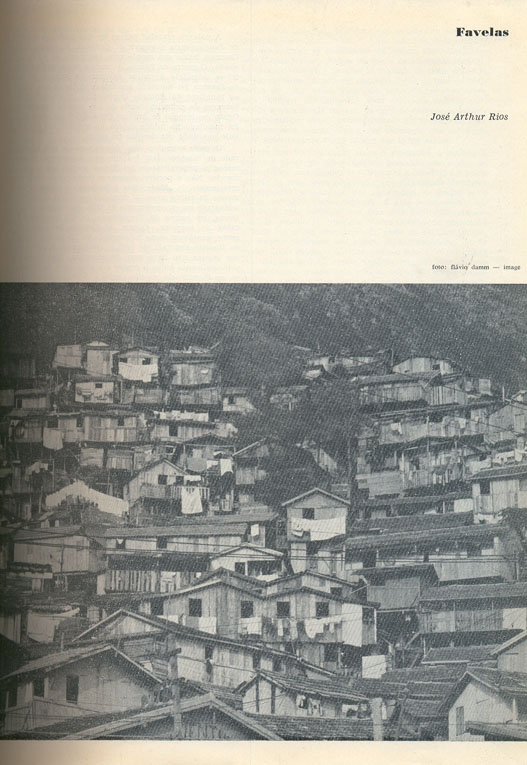

Rios, José Artur. Favelas. Arquitetura IAB, v. 2, n. 6, 1963, pp. 19–24.

Bourdet, Claude. A batalha da habitação. Arquitetura IAB, v. 2, n. 7, 1963, pp. 11–17.

As favelas do Rio, encaminhamento para a sua solução

Roberto, Maurício. As favelas do Rio, encaminhamento para a sua solução. Arquitetura IAB, v. 2, n. 4, 1963, pp. 6–9.

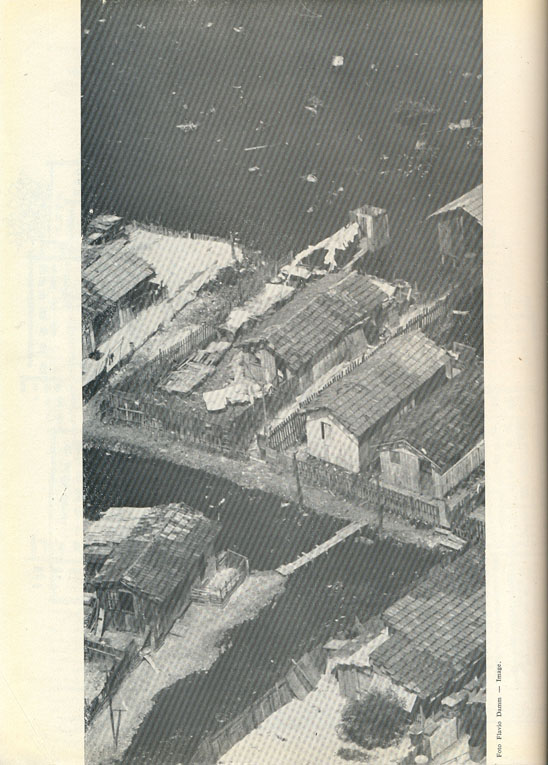

O problema da habitação no Brasil

[s.n.] O problema da habitação no Brasil. Arquitetura IAB, v. 2, n. 3, 1963, pp. 10–12.

O 'Correio da Manhã' perde a linha

[s.n.] O 'Correio da Manhã' perde a linha. Arquitetura IAB, v. 2, n. 1, 1963, p. 44.

Habitação e delinquência infantil

[s.n.] Habitação e delinquência infantil. Arquitetura IAB, v. 2, n. 2, 1963, pp. 45–46.

Para uma nova política da habitação popular

Gomes, José Cláudio. Para uma nova política da habitação popular. Arquitetura IAB, v. 2, n. 4, 1963, pp. 4–7.

Conjunto residencial do Jaçanã

Nogueira, Breno Azerino. Conjunto residencial do Jaçanã. Arquitetura IAB, v. 2, n. 8, 1963, pp. 8–15.

Seminário da Habitação e Reforma Urbana

[s.n.] Seminário da Habitação e Reforma Urbana. Arquitetura IAB, v. 2, n. 2, 1963, pp. 23–24.

Roberto, Maurício. Habitação popular. Arquitetura IAB, v. 2, n. 3, 1963, pp. 42–44.

Rio de Janeiro [Município]. Legislação. Arquitetura IAB, v. 2, n. 3, 1963, pp. 51-52.

S.HRU – Sem. de Habitação e Reforma Urbana

[s.n.] S.HRU – Sem. de Habitação e Reforma Urbana. Arquitetura IAB, v. 2, n. 8, 1963, pp. 17–24.

[s.n.] Habitação e saúde. Arquitetura IAB, v. 2, n. 3, 1963, pp. 15–17.

A Lei do Inquilinato e habitação

Batista, Maurício Nogueira. A Lei do Inquilinato e habitação. Arquitetura IAB, v. 2, n. 4, 1963, pp. 10–13.

Cavalcânti, Artur Lima. Habitação terá lei específica. Arquitetura IAB, v. 2, n. 4, 1963, pp. 4–7.

IAB-GB manifesta-se sobre a Lei do Inquilinato

[s.n.] IAB-GB manifesta-se sobre a Lei do Inquilinato. Arquitetura IAB, v. 2, n. 2, 1963, pp. 8–9.

S.HRU dá frutos em Porto Alegre

[s.n.] S.HRU dá frutos em Porto Alegre. Arquitetura IAB, v. 2, n. 2, 1963, pp. 10–11.

Tubos de interligação de pisos

Kerman, Jarbas. Tubos de interligação de pisos. Acrópole, n. 293, 1963, p. 153.

[Anúncio] Blocrete. Arquitetura e Engenharia, n. 64, 1963, p. XIII.

Niemeyer, Oscar. Escola primária. Módulo, n. 32, 1963, p. 46–47.

Projeto de um sistema de montagem de casa

Araujo, Jose T. R. de. Projeto de um sistema de montagem de casa. Módulo, n. 33, 1963, p. 18.

[s.n.] A COHAB. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1964, p. 81.

Golpe e início da ditadura militar com Castelo Branco (15/04/1964 - 15/03/1967).

[s.n.] Habitação para todos. Habitat, v. 14, n. 1, 1964, p. 16.

Criação do Plano Nacional da Habitação, do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e do Banco Nacional da Habitação (BNH).

Ainda o Plano Nacional de Habitação

[s.n.] Ainda o Plano Nacional de Habitação. Habitat, v. 14, n. 1, 1964, p.12.

Início da urbanização da favela Brás de Pina.

[s.n.] Problemática habitacional. Habitat, v. 14, n. 1, 1964, p. 14.

[s.n.] Habitação e democracia. Habitat, v. 14, n. 1, 1964, p. 14.

Wilhelm, Jorge. A tal da reforma urbana. Arquitetura IAB, n. 3, 1964, pp.14–16.

[s.n.] Ainda a reforma habitacional. Arquitetura IAB, n. 1, 1964, p. 2.

Cinco fórmulas falsas para a habitação

Ahern, Richard D. Cinco fórmulas falsas para a habitação. Arquitetura IAB, n. 4, 1964, pp.16–19.

Problemas habitacionais no trópico brasileiro

Correa, Luís de Miranda. Problemas habitacionais no trópico brasileiro. Arquitetura IAB, n. 2, 1964, pp. 32–33.

Pré-moldados de concreto compensam para estruturas em série

Pré-moldados de concreto compensam para estruturas em série. Dirigente Construtor, n. 1, 1964, p. 46–52.

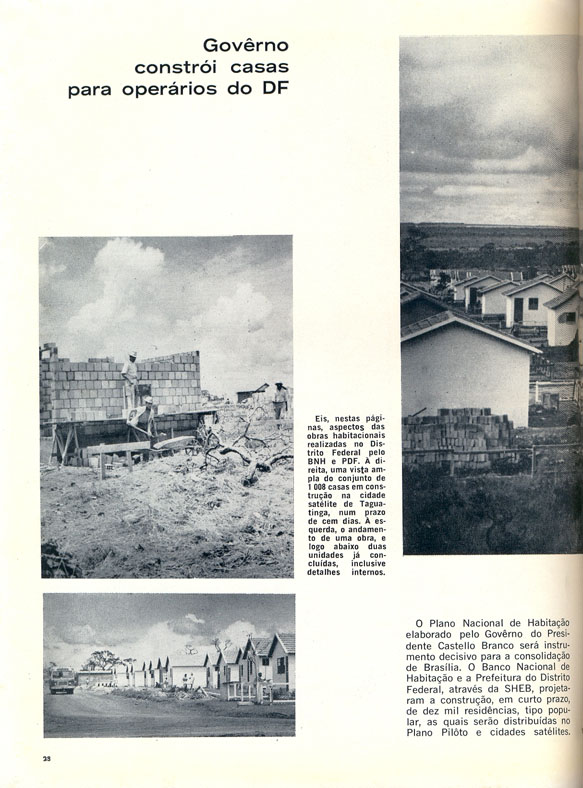

Governo constrói casas para operários do DF

[s.n.] Governo constrói casas para operários do DF. Brasília, n. 2, 1965, pp. 28–29.

Criação da COHAB do estado de São Paulo.

Construir casas não resolve o problema habitacional

[Jorge Wilheim] Construir casas não resolve o problema habitacional. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1965, p. 82.

Técnicos propõem assessoria ao BNH

[Nelson Mendes Caldeira] Técnicos propõem assessoria ao BNH. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1965, p. 86.

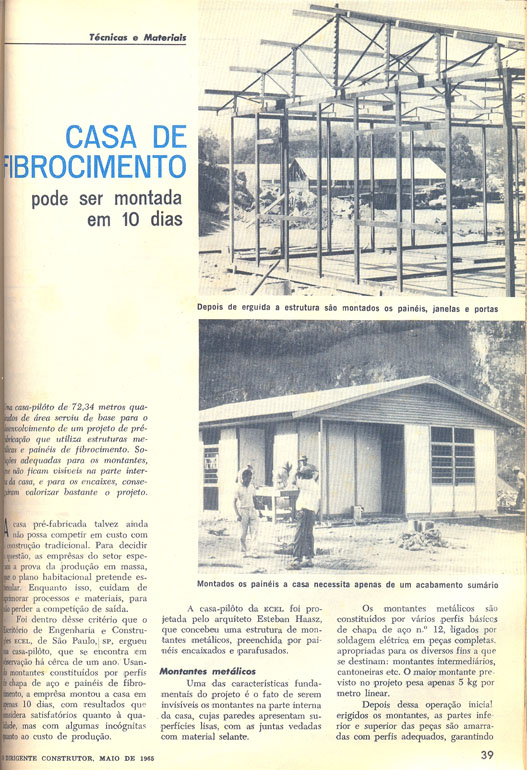

Casa de fibrocimento pode ser montada em 10 dias

[s.n.] Casas de fibrocimento pode ser montada em 10 dias. Dirigente Construtor, v. 1, n. 4, 1965, pp. 39–40 e 43–44.

Experiência estrangeira pode ajudar plano de habitação

[Sérgio S. Pillegi] Experiência estrangeira pode ajudar plano de habitação. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1965, p. 74.

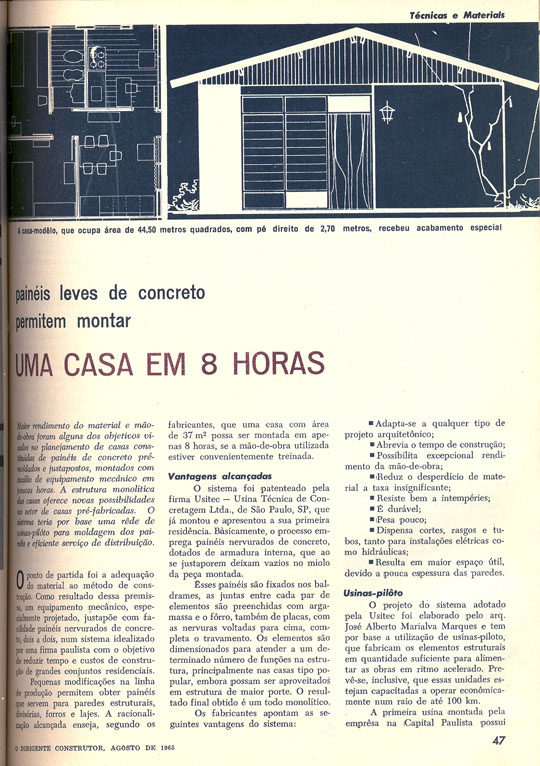

[s.n.] Uma casa em 8 horas. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1965, pp. 47–48 e 50.

Dispersão das habitações compromete a periferia urbana

[Mário L. Mendonça] Dispersão das habitações compromete a periferia urbana. Dirigente Construtor, v. 1, n. 1, 1965, p. 84.

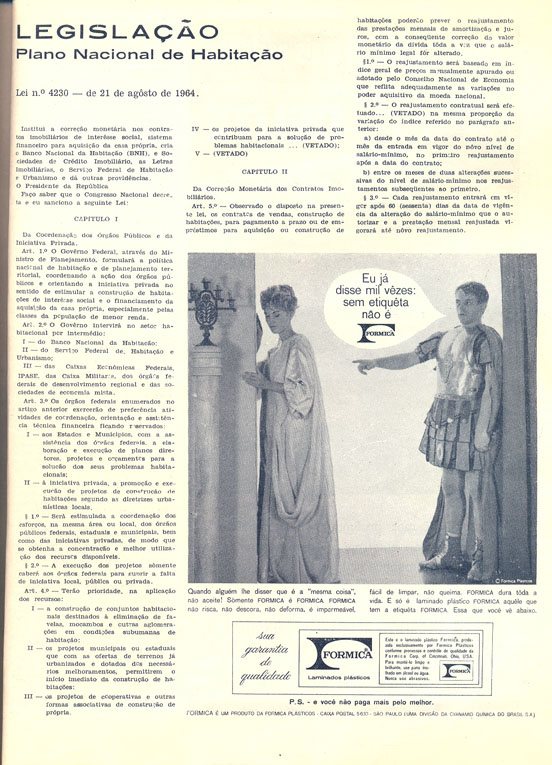

Legislação – Plano Nacional de Habitação

Brasil. Legislação – Plano Nacional de Habitação. Arquitetura IAB, n. 4, 1965, pp. 37–40.

Habitação e crise da construção

[s.n.] Habitação e crise da construção. Arquitetura IAB, n. 1, 1965, p. 4.

Legislação – Plano Nacional de Habitação II

Brasil. Legislação – Plano Nacional de Habitação II. Arquitetura IAB, n. 1, 1965, pp. 56.

Legislação – Plano Nacional de Habitação III

Brasil. Legislação – Plano Nacional de Habitação III. Arquitetura IAB, n. 2, 1965, pp. 39–40.

Legislação – Plano Nacional de Habitação IV

Brasil. Legislação – Plano Nacional de Habitação IV. Arquitetura IAB, n. 3, 1965, pp. 38–40.

Borsoi, Acácio Gil. Pré-fabricação em taipa. Arquitetura IAB, n. 4, 1965, pp. 5–9.

Habitações transitórias: proposta para um programa de habitação

Magalhães, Paulo. Habitações transitórias: proposta para um programa de habitação. Arquitetura IAB, n. 2, 1965, pp. 14–15.

Pré-fabricação: alguns aspectos em discussão no IAB

[s.n.] Pré-fabricação: alguns aspectos em discussão no IAB. Arquitetura IAB, n. 5, 1965, pp. 19-23.

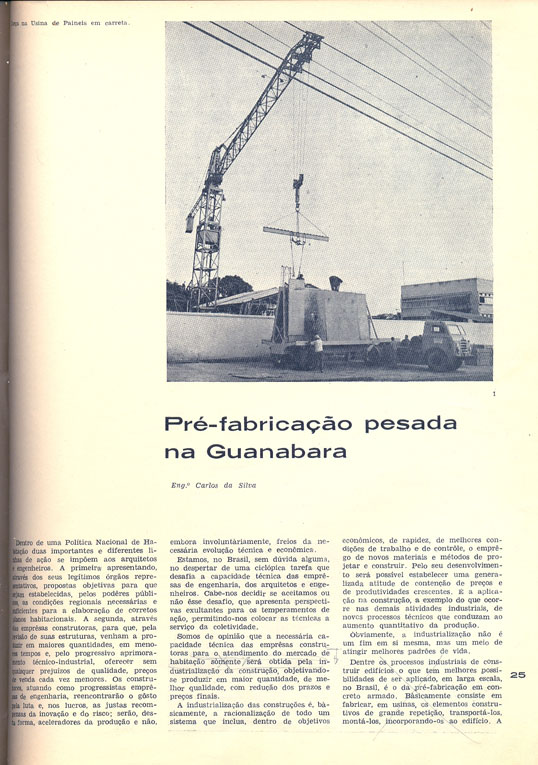

Pré-fabricação pesada na Guanabara

Silva, Carlos da. Pré-fabricação pesada na Guanabara. Arquitetura IAB, n. 3, 1965, pp. 25–27.

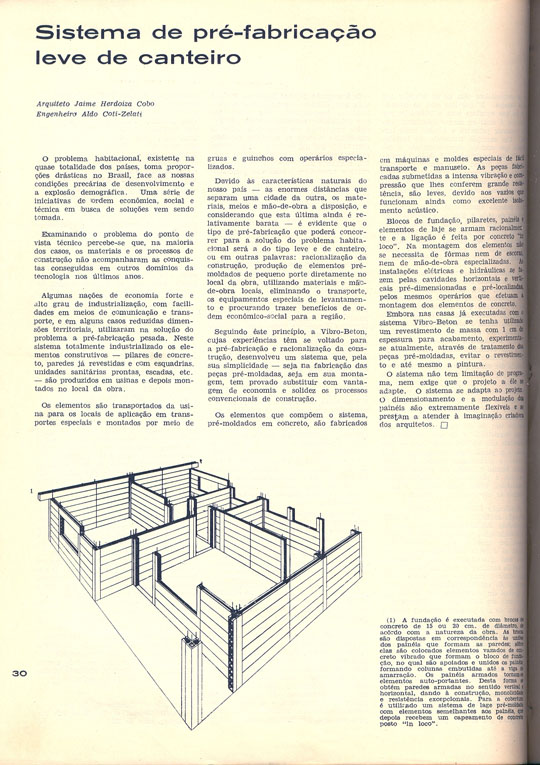

Sistema de pré-fabricação leve de canteiro

Cobo, Jaime Herdoiza; Coti-Zelati, Aldo. Sistema de pré-fabricação leve de canteiro. Arquitetura IAB, n. 2, 1965, pp. 30–31.

A pré-fabricação: objetivos e perspectivas

Rosso, Theodoro. A pré-fabricação: objetivos e perspectivas. Arquitetura IAB, n. 8, 1965, pp. 33–40.

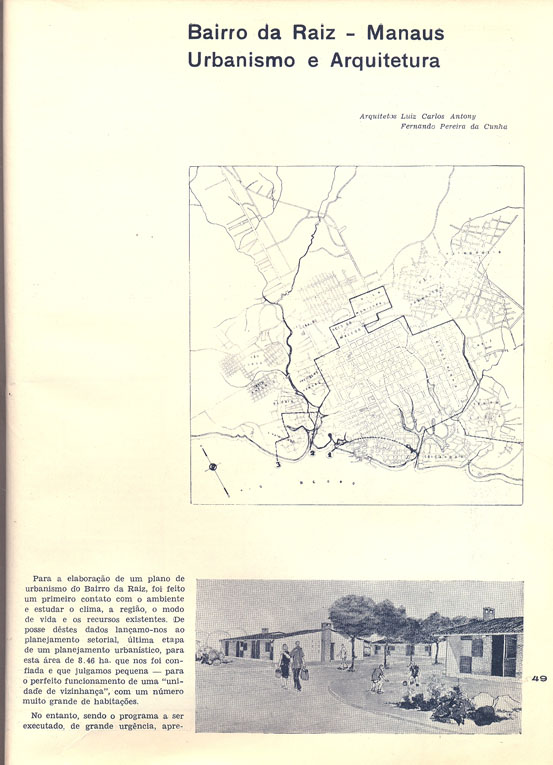

Bairro da Raiz – Manaus: urbanismo e arquitetura

Antony, Luiz Carlos; Cunha, Fernando Pereira da. Bairro da Raiz – Manaus: urbanismo e arquitetura. Arquitetura IAB, n. 3, 1965, pp. 49–51.

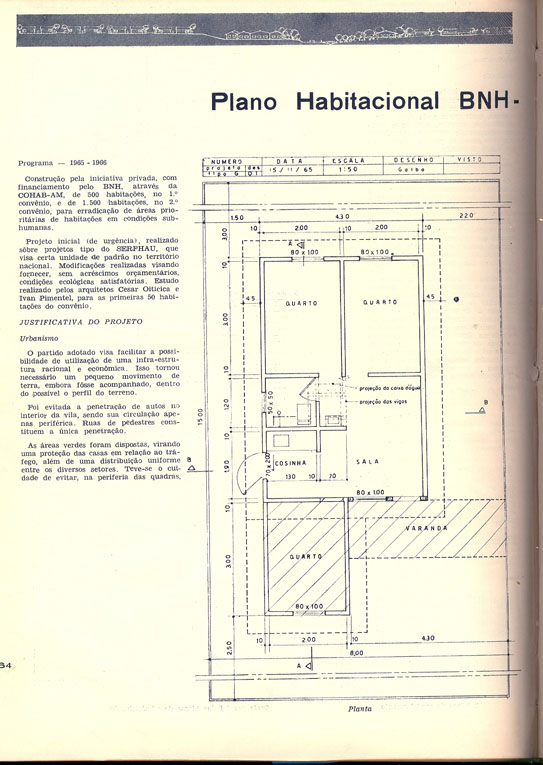

Plano habitacional BNH-SERFAU-COHAB-AM

[COHAB-AM] Plano habitacional BNH-SERFAU-COHAB-AM. Arquitetura IAB, n. 3, 1965, pp. 64-66.

[Anúncio] Novo Itacreto. Dirigente Construtor, n.3, 1965, p.39.

[Anúncio] Painel Tigre. Dirigente Construtor, n.12, 1965, p.46.

Casa mínima sai pronta da fábrica

[s.n.] Casa mínima sai pronta da fábrica. Dirigente Construtor, n.12, 1965, p.47–53.

Cobertura inflada garantiu leveza e rapidez na montagem

[s.n.] Cobertura inflada garantiu leveza e rapidez na montagem. Dirigente Construtor, n. 2, 1966, pp. 26–30.

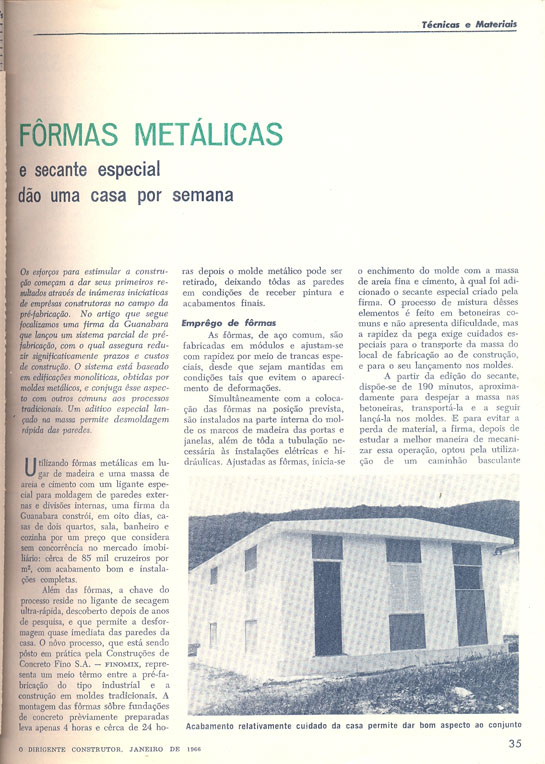

Fôrmas metálicas e secante especial dão uma casa por semana

[s.n.] Fôrmas metálicas e secante especial dão uma casa por semana. Dirigente Construtor, v. 2, n. 3, 1966, pp.35–37.

Criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), que financia políticas habitacionais.

Correção parcial é solução para o financiamento da habitação popular

[Clóvis Garcia] Correção parcial é solução para o financiamento da habitação popular. Dirigente Construtor, v. 2, n. 3, 1966, pp. 53–54 e 57.

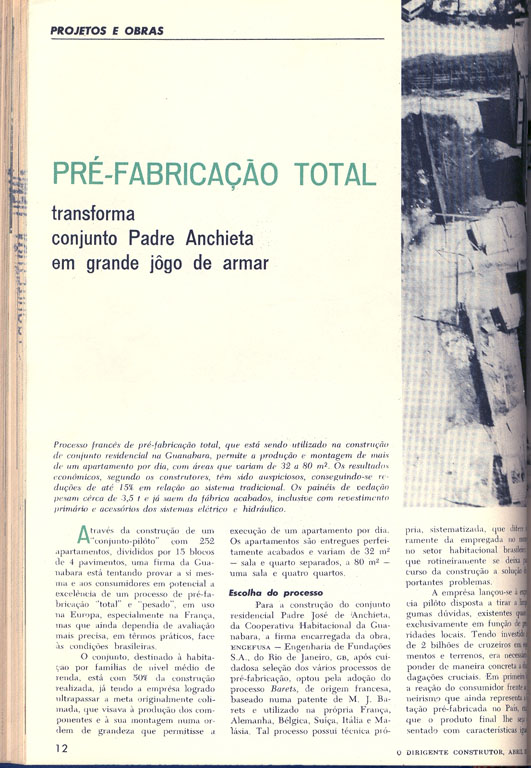

Pré-fabricação total transforma conjunto Padre Anchieta em grande jôgo de armar

[s.n.] Pré-fabricação total transforma conjunto Padre Anchieta em grande jôgo de armar. Dirigente Construtor, v. 2, n. 5, 1966, pp. 12–13, 15–16 e 19.

Cooperativas de habitação começam a dar frutos

[s.n.] Cooperativas de habitação começam a dar frutos. Dirigente Construtor, v. 2, n. 2, 1966, pp. 47–48.

[Editorial] A marcha do PNH. Dirigente Construtor, v. 2, n. 1, 1966, p. 9.

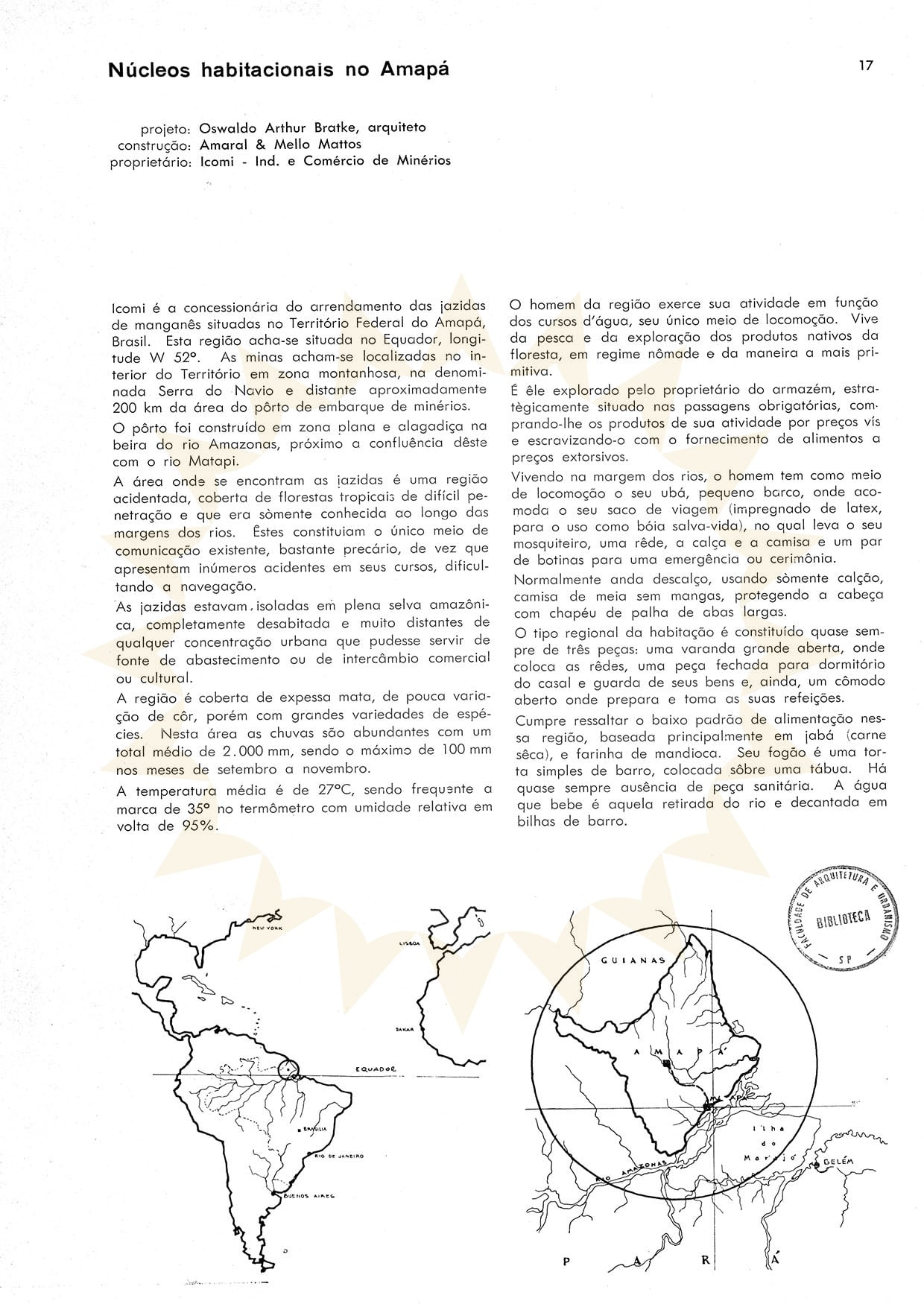

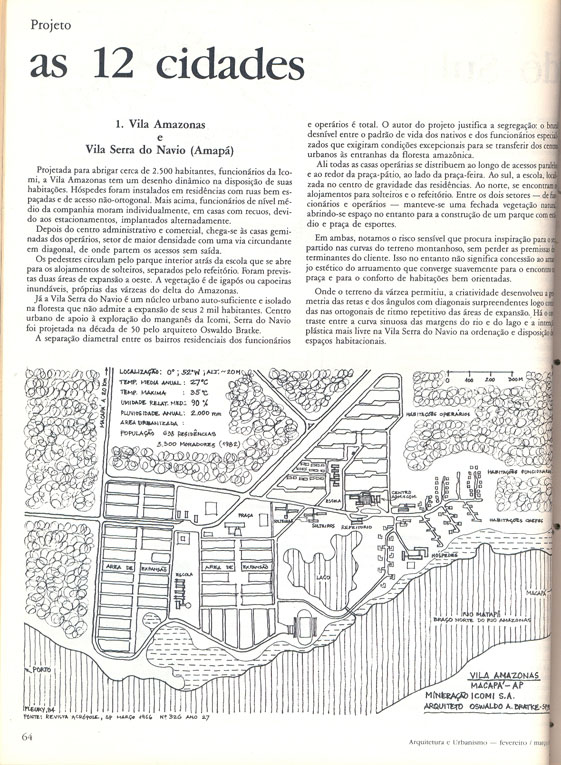

Núcleos habitacionais no Amapá

Núcleos habitacionais no Amapá. Acrópole, v. 27, n. 11, 1966, pp. 17–27.

Problema habitacional: cidades industriais

Problema habitacional: cidades industriais. Acrópole, v. 27, n. 3, 1966, pp. 42–44.

Habitações populares. Acrópole, v. 27, n. 4, 1966, pp. 24–27.

Esquema para uma casa popular. Acrópole, v. 27, n. 2, 1966, pp. 36–37.

Construção de edifícios / Habitações populares

Rio de Janeiro [Município]. Construção de edifícios / Habitações populares. Arquitetura IAB, n. 1, 1966, p. 42.

[Editorial] As favelas e a cidade. Arquitetura IAB , n. 1, 1966, p. 4.

Avaliação das necessidades habitacionais

Netto, Domingos Theodoro de Azevedo. Avaliação das necessidades habitacionais. Arquitetura IAB, n. 3, 1966, pp. 39–41.

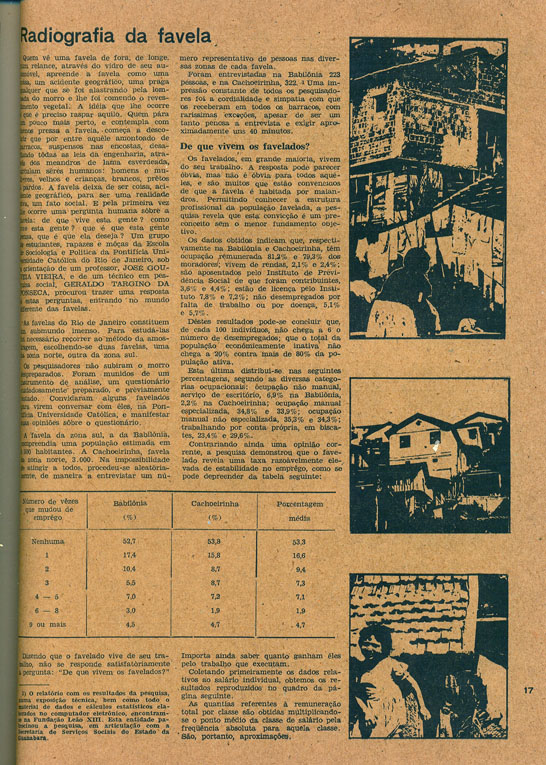

[s.n.] Radiografia da favela. Arquitetura IAB, n. 6, 1966, pp. 17–22.

DF – Financiamento de cooperativas operárias

Rio de Janeiro [Município]. DF – Financiamento de cooperativas operárias. Arquitetura IAB, n. 1, 1966, p.30.

Rio de Janeiro [Município]. GB – Conjuntos habitacionais. Arquitetura IAB, n. 2, 1966, pp. 30–31.

Os arquitetos e a política habitacional

[Editorial] Os arquitetos e a política habitacional. Arquitetura IAB, n. 1, 1966, p. 4.

Arquitetos vêem problemas no Rio

[s.n.] Arquitetos vêem problemas no Rio. Arquitetura IAB, n. 5, 1966, pp. 36–40.

O problema habitacional dos servidores da Petrobrás na Bahia

[Ary Magalhães Andrade; James José Faria; Sérgio Pinheiro Reis] O problema habitacional dos servidores da Petrobrás na Bahia. Arquitetura IAB, n. 3, 1966, pp. 16–18.

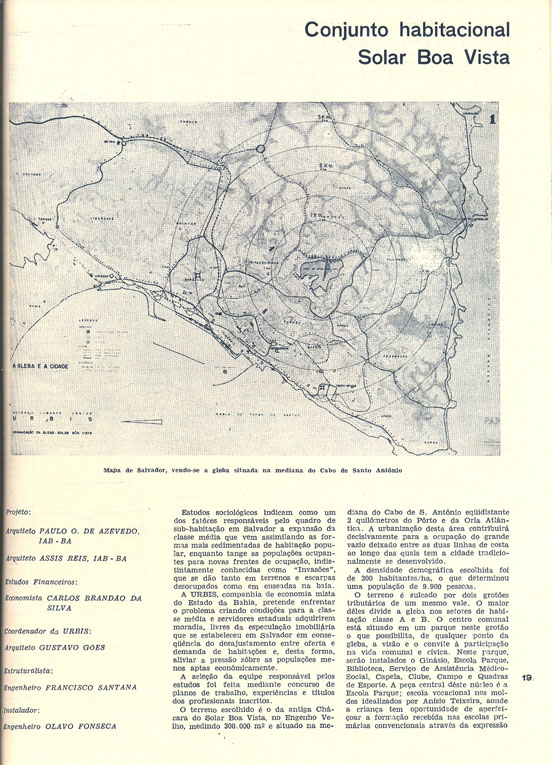

Conjunto habitacional Solar da Boa Vista

Azevedo, Paulo O.; Reis, Assis. Conjunto habitacional Solar da Boa Vista. Arquitetura IAB, n. 4, 1966, pp. 19–22.

Prensa manual produz 600 blocos por dia

[s.n.] Prensa manual produz 600 blocos por dia. Dirigente Construtor, n.3, 1966, p.29–32.

Os arquitetos europeus e a industrialização da construção

Prouve, Jean; Lods, Marcel; Groodsman, E. F.; Henn, Walter; Dalladur, Jean; Schmidt. Os arquitetos europeus e a industrialização da construção. Arquitetura IAB, n.45, 1966, p.25–30.

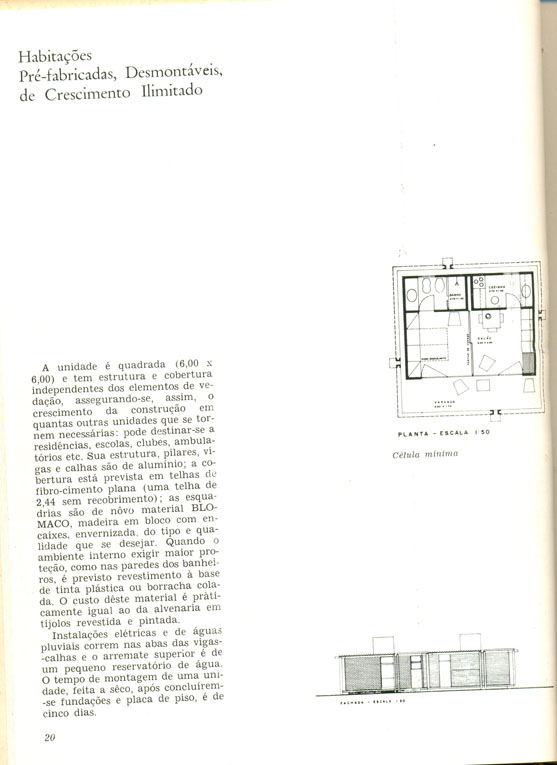

Habitações pré-fabricadas, desmontáveis, de crescimento ilimitado

[s.n.] Habitações pré-fabricadas, desmontáveis, de crescimento ilimitado. ABA, v. 1, n. 4, 1967, pp. 20–23.

Pres. Costa e Silva (15/03/1967 - 31/08/1969).

Resolução recente do conselho de administração

[s.n.] Resolução recente do conselho de administração. Dirigente Construtor, v. 3, n. 1, 1967, p. 59.

Artigas idealiza o projeto do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado - SP, a obra só foi concluída no início dos anos 80

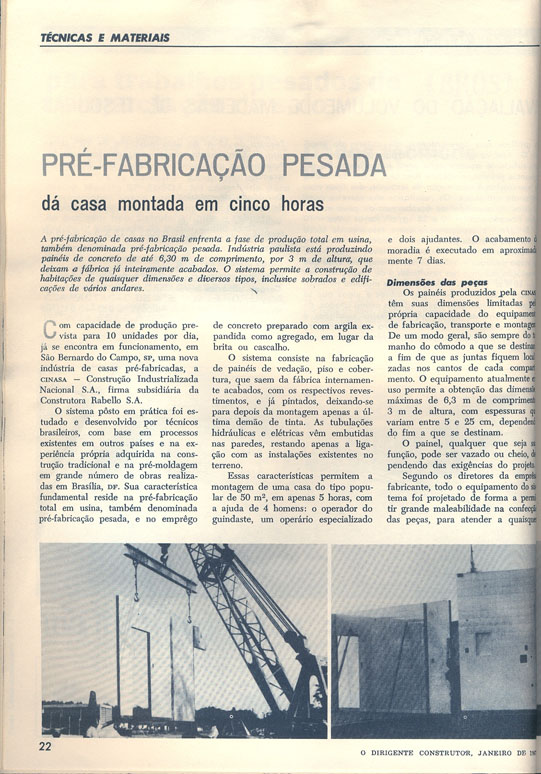

Pré-fabricação pesada dá casa montada em cinco horas

[s.n.] Pré-fabricação pesada. Dirigente Construtor, v. 3, n. 4, 1967, pp. 22–24 e 26.

[Roberto Paulo Richer] Centro de construção. Dirigente Construtor, v. 3, n. 1, 1967, p. 48.

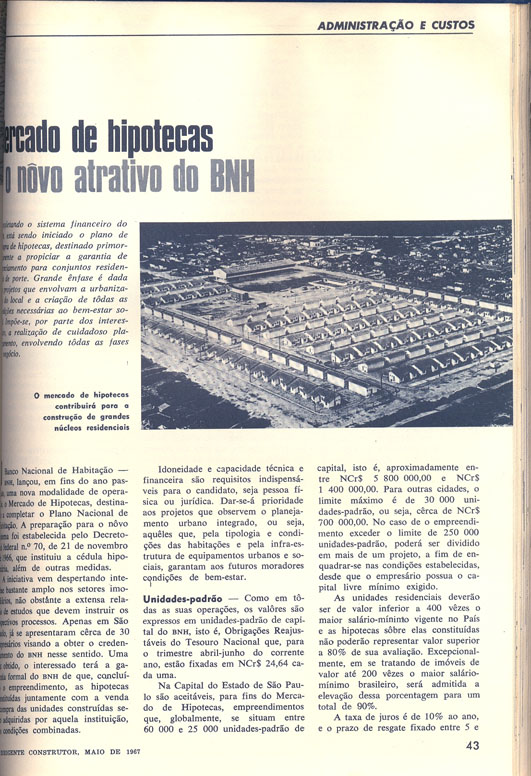

Mercado de hipotecas é o novo atrativo do BNH

[s.n.] Mercado de hipotecas é o novo atrativo do BNH. Dirigente Construtor, v. 3, n. 3, 1967, pp. 43–44 e 46.

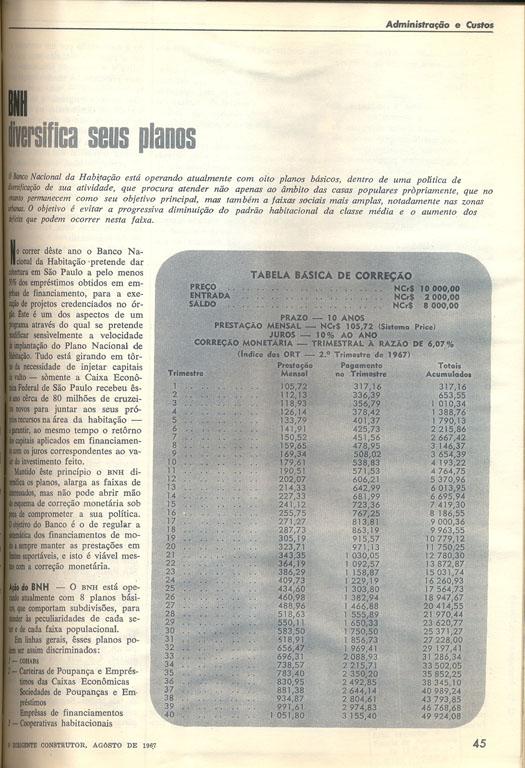

[s.n.] BNH diversifica planos. Dirigente Construtor, v. 3, n. 4, 1967, pp. 45–48.

[Editorial] Financiamento de materiais.Dirigente Construtor, v. 3, n. 1, 1967, p. 9.

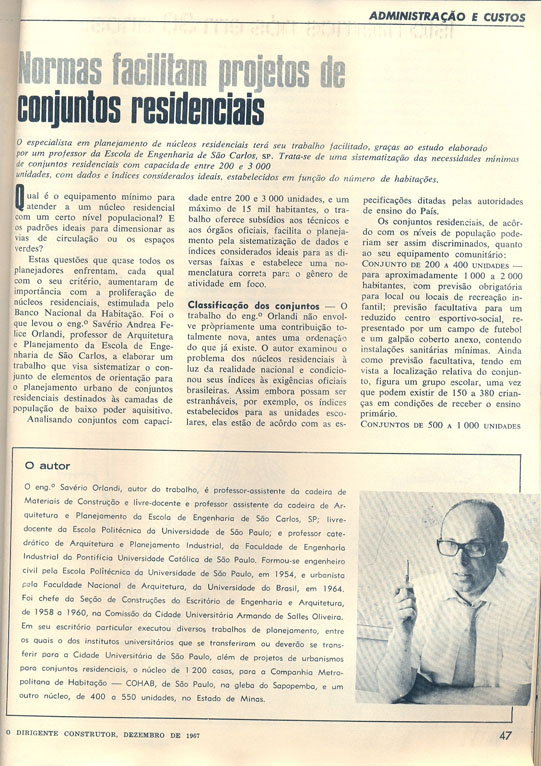

Normas facilitam projetos de conjuntos residenciais

[s.n.] Normas facilitam projetos de conjuntos residenciais.Dirigente Construtor, v. 3, n. 4, 1967, pp. 47–48, 51–52.

Cooperativa habitacional. Acrópole, v. 28, n. 4, 1967, p. 26–29.

Vasconcellos, Sylvio de. Habitações para o povo. Arquitetura IAB, n. 1, 1967, p. 30.

Perspectivas do Plano Nacional de Habitação

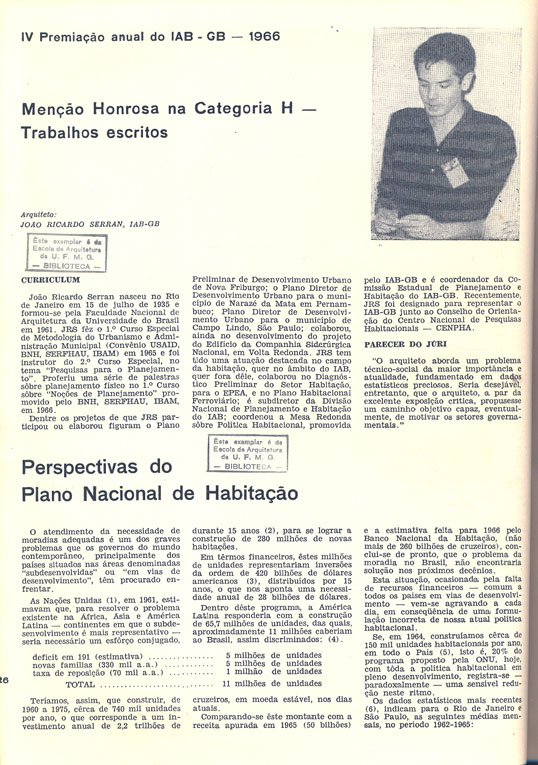

Serran, João Ricardo. Perspectivas do Plano Nacional de Habitação. Arquitetura IAB, n. 3, 1967, pp. 26–28.

Política habitacional ou programa de construções?

[Editorial] Política habitacional ou programa de construções? Arquitetura IAB, n. 1, 1967, p. 4.

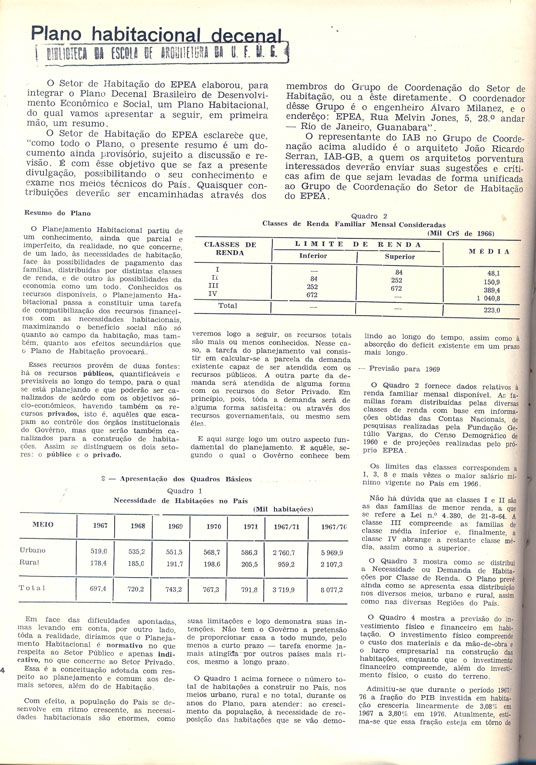

[EPEA] Plano habitacional decenal. Arquitetura IAB, n. 3, 1967, pp. 14–16.

[Editorial] Formação urbana e habitação. Arquitetura IAB, n. 1, 1967, p. 2.

Uma estranha definição de habitação de interesse social

[s.n.] Uma estranha definição de habitação de interesse social. Arquitetura IAB, n. 1, 1967, p. 27.

A coordenação modular e a industrialização da construção

Yraola, Fernando Aguirre de. A coordenação modular e a industrialização da construção. Arquitetura IAB, n. 57, 1967, p.12–14.

Unidade de habitação préfabricada 1967

[s.n.] Unidade de habitação préfabricada 1967. Acrópole, n. 343, 1967, p.43–45.

[Anúncio] Lajes Volterrana. Acrópole, n. 344, 1967, p. 6.

[Anúncio] Economit Brasilit. Dirigente Construtor, n.12, 1967, p.51.

Projeto habitacional flexível vence na Bienal

[s.n.] Projeto habitacional flexível vence na Bienal.Dirigente Construtor, v. 4, n. 5, 1968, pp. 26–28 e 30, 32.

Inaugurado o Conjunto Governador Juscelino Kubitschek (Edifício JK) - MG.

[Editorial] Exposição de habitações. Dirigente Construtor, v. 4, n. 1, 1968, p. 13.

Casa própria: existe um tripé na base do problema

[Oswaldo Correia Gonçalves] Casa própria: existe um tripé na base do problema.Dirigente Construtor, v. 4, n. 1, 1968, p. 70.

Pré-fabricado ainda perde do tradicional

[Augusto Villas Boas] Pré-fabricado ainda perde do tradicional.Dirigente Construtor, v. 4, n. 1, 1968, p. 84.

Conjunto habitacional de Cumbica

Conjunto habitacional de Cumbica. Acrópole, v. 29, n. 1, 1968, p. 12.

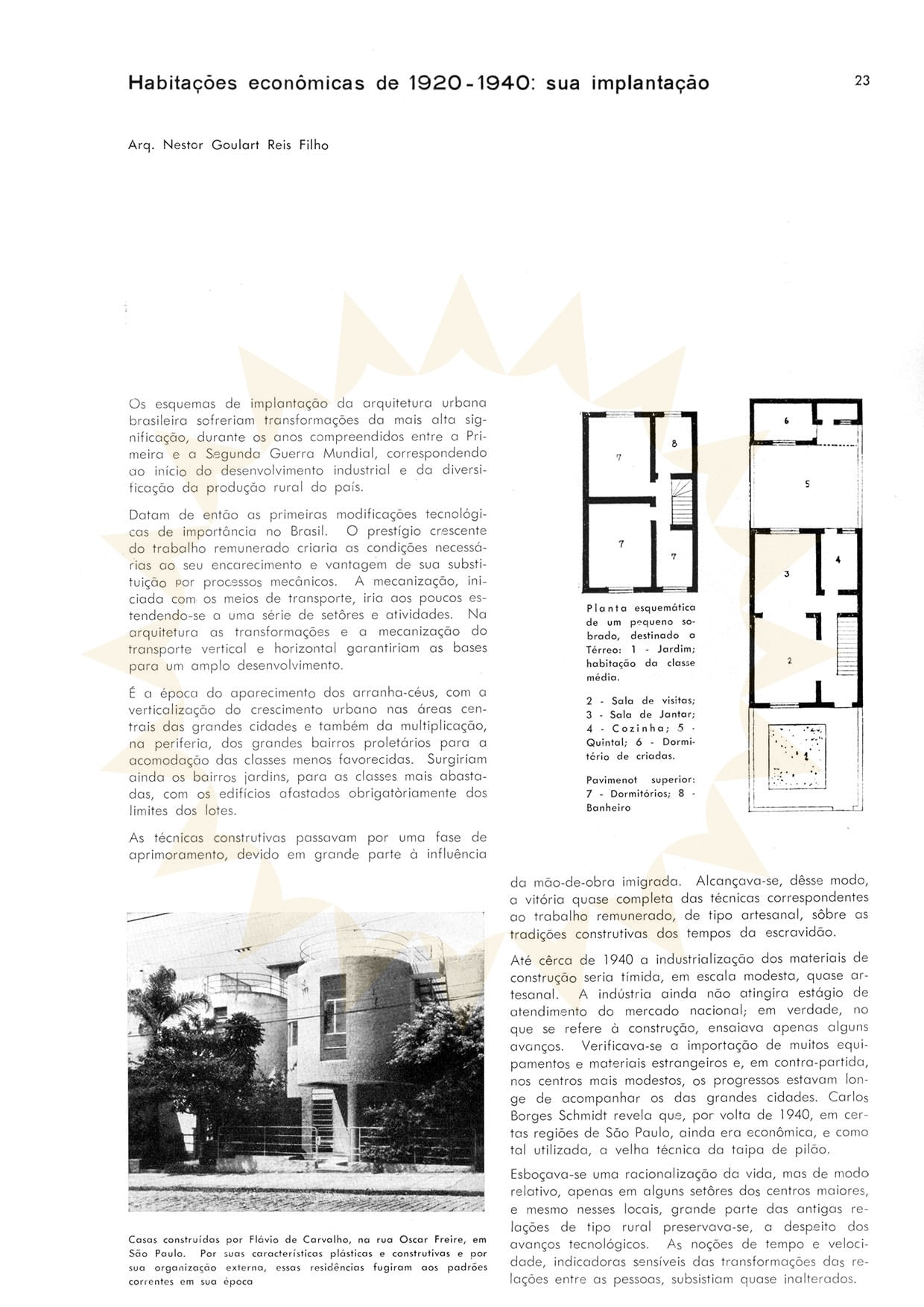

Habitações econômicas de 1920–1940: sua implantação

Habitações econômicas de 1920–1940: sua implantação. Acrópole, v. 29, n. 3, 1968, pp. 23–25.

Banco Nacional da Habitação: recursos

Banco Nacional da Habitação: recursos. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 15 e 42.

Núcleo habitacional na Lapa. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 16–17.

Indústria e o plano habitacional

Indústria e o plano habitacional. Acrópole, v. 29, n. 1, 1968, p. 18.

Teoria modular. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 22–23.

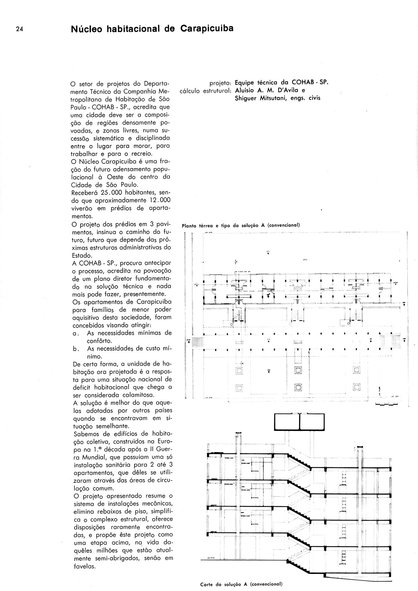

Núcleo habitacional de Carapicuiba

Núcleo habitacional de Carapicuiba. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 24–25.

Problema habitacional brasileiro

Problema habitacional brasileiro. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 26–27.

Núcleo habitacional da Ponta da Praia

Núcleo habitacional da Ponta da Praia. Acrópole, v. 29, n. 2, 1968, pp. 28–29.

Relatório do BNH – 1967. Acrópole, v. 29, n. 3, 1968, pp. 30–32.

Projeto para casa popular experimental

Projeto para casa popular experimental. Acrópole, v. 29, n. 5, 1968, pp. 33–37.

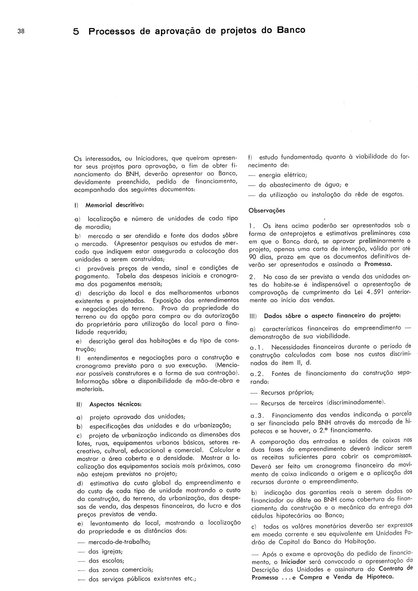

Processo de aprovação de projetos do banco

[s.n.] Processo de aprovação de projetos do banco. Acrópole, v. 29, n. 1, 1968, p. 38.

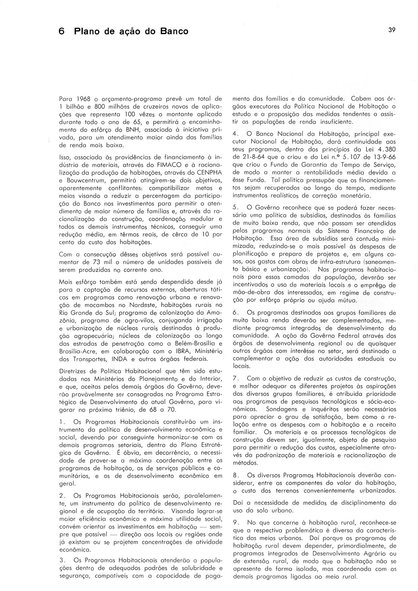

[s.n.] Plano de ação do banco. Acrópole, v. 29, n. 1, 1968, p. 39.

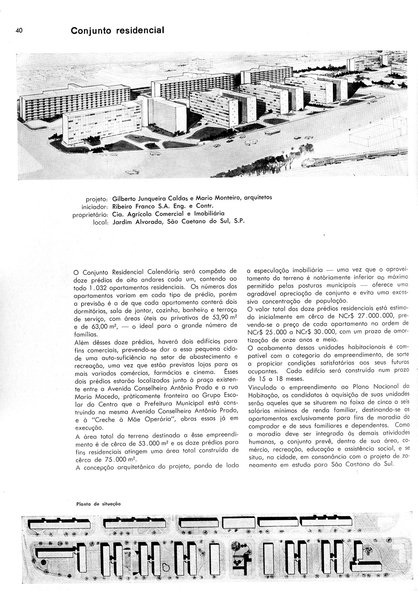

Caldas, Gilberto Junqueira; Monteiro, Mário. Conjunto residencial. Acrópole, n. 2, v. 29, 1968, pp. 40–41.

Núcleo habitacional de Carapicuiba

Núcleo habitacional de Carapicuiba. Acrópole, n. 5, v. 29, 1968, pp. 34–37,44.

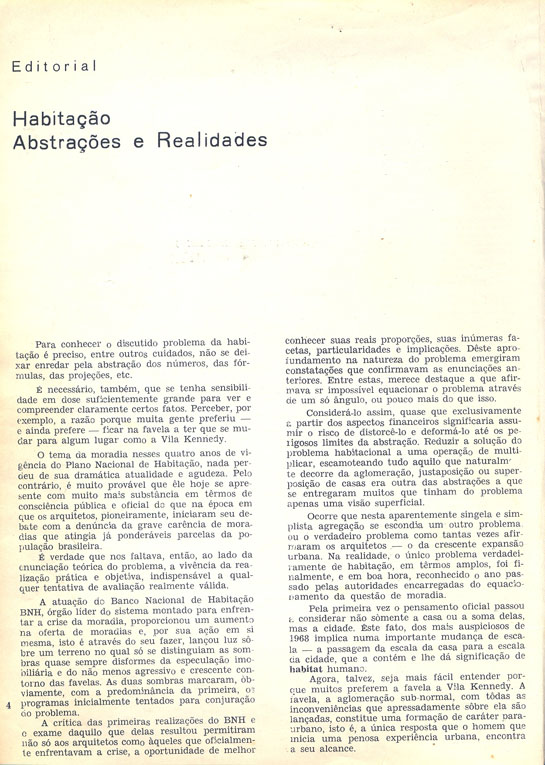

Habitação: abstrações e realidades

[Editorial] Habitação: abstrações e realidades. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 4.

A Sudene e os programas de habitação

Neves, Jorge. A Sudene e os programas de habitação: breve análise dos programas habitacionais da Sudene e algumas sugestões ao 4o Plano Diretor. Arquitetura IAB, n. 2, 1968, pp. 18–19.

Habitação de baixa renda no Brasil: políticas atuais e oportunidades futuras

Turner, John. Habitação de baixa renda no Brasil: políticas atuais e oportunidades futuras. Arquitetura IAB, n. 3, 1968, pp. 17–19.

Barreiros e canais para o desenvolvimento habitacional nos países em vias de desenvolvimento

Turner, John. Barreiros e canais para o desenvolvimento habitacional nos países em vias de desenvolvimento. Arquitetura IAB, n. 7, 1968, pp. 20–26.

Favela é sinônimo de progresso

[Anthony Leeds] Favela é sinônimo de progresso. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 5.

[s.n.] Habitat espontâneo. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 8.

Brasil. Modificação da lei do BNH. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 40.

[Editorial] Habitação de interesse social. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 12.

Habitação e urbanismo no Vale do Jequitinhonha

Durante, Dalmy Motta. Habitação e urbanismo no Vale do Jequitinhonha. Arquitetura IAB, n. 5, 1968, pp. 33–37.

Bases para um programa habitacional no Nordeste brasileiro

Almeida, Edmilson Carvalho. Bases para um programa habitacional no Nordeste brasileiro. Arquitetura IAB, n. 3, 1968, pp. 38–40.

[s.n.] Urbanização da favelas. Arquitetura IAB, n. 1, 1968, p. 3.

Hofer, Miklos. Arquitetura pré- fabricada. Arquitetura IAB, n. 74, 1968, p. 2.

Pré-fabricação de canteiro: cada qual com seu sistema

[s.n.] Pré-fabricação de canteiro: cada qual com seu sistema. Dirigente Construtor, n. 10, 1968, pp. 37–42.

Recon: operação para financiar materiais de construção

[s.n.] Recon: operação para financiar materiais de construção. Dirigente Construtor, n. 1, v. 5, 1969, p. 79.

Pres. Emílio Médici (30/10/1969 - 15/03/1974).

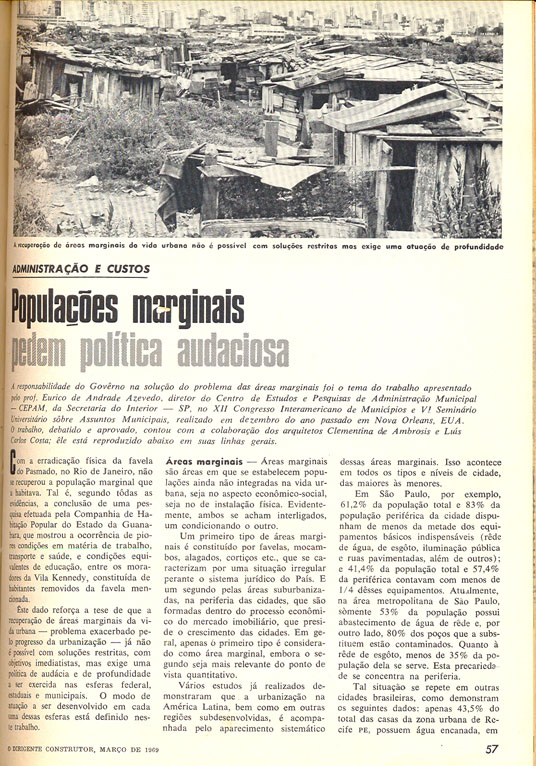

Populações marginais pedem política audaciosa

[s.n.] Populações marginais pedem política audaciosa. Dirigente Construtor, n. 4, v. 5, 1969, pp. 57–58, 61–62.

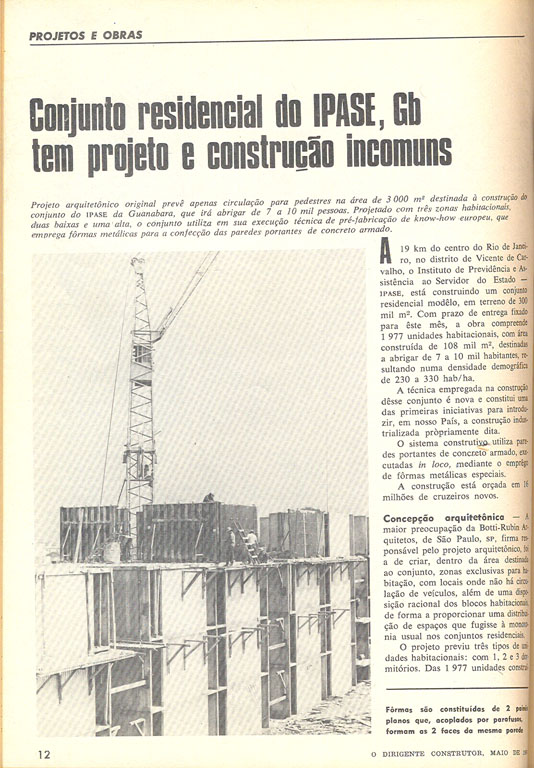

Conjunto residencial do IPASE, Gb tem projeto e construção incomuns

[s.n.] Conjunto residencial do IPASE, Gb tem projeto e construção incomuns. Dirigente Construtor, n. 4, v. 5, 1969, pp. 12–13, 14, 16.

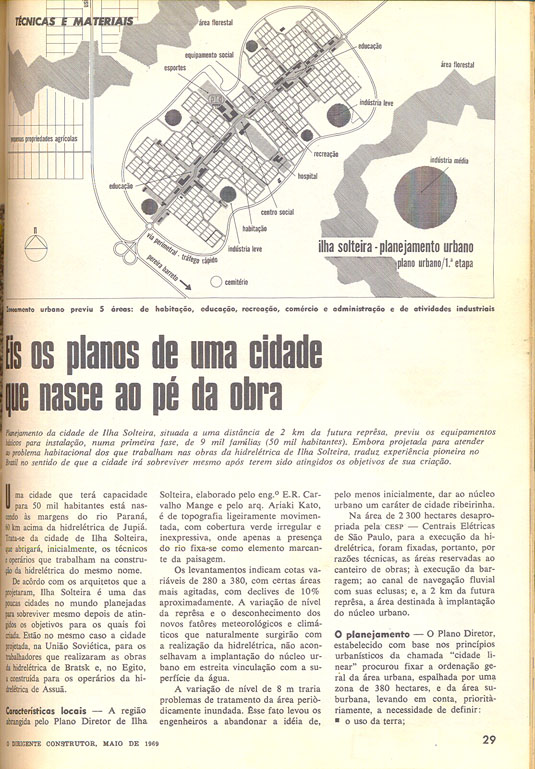

Eis os planos de uma cidade que nasce ao pé da obra

[s.n.] Eis os planos de uma cidade que nasce ao pé da obra. Dirigente Construtor, n. 5, v. 6, 1969, pp. 29–30, 32, 35–36, 39.

[Editorial] Estatísticas de construção. Dirigente Construtor, n. 1, v. 5, 1969, p. 11.

Indústria da construção faz seu programa

[s.n.] Indústria da construção faz seu programa. Dirigente Construtor, n. 4, v. 5, 1969, p. 45–46, 48–49.

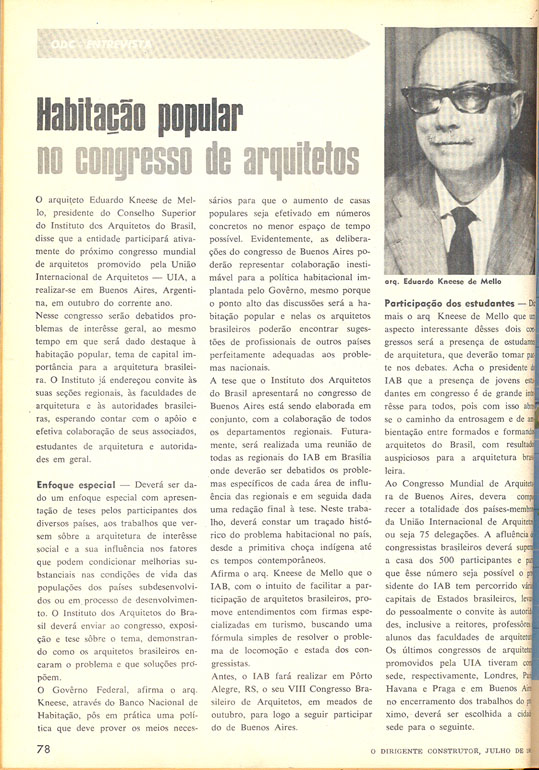

Habitação popular no Congresso de Arquitetos

[Eduardo Kneese de Mello] Habitação popular no Congresso de Arquitetos. Dirigente Construtor, v. 5, n. 1, 1969, p. 78.

Módulo-habitação abreviou prazos de construção

[s.n.] Módulo-habitação abreviou prazos de construção. Dirigente Construtor, n. 5, 1969, pp. 26–32.

[s.n.] Psicologia no PNH. Dirigente Construtor, v. 6, n. 1, 1970, p. 5.

Prazo é fixo no último plano do BNH

[s.n.] Prazo é fixo no último plano da BNH. Dirigente Construtor, v. 6, n. 4, 1970, pp. 50–53.

[s.n.] Habitação e cimento. Dirigente Construtor, v. 6, n. 1, 1970, p. 5.

Desfavelar progressivamente a área metropolitana do Grande Rio

[s.n.] Desfavelar progressivamente a área metropolitana do grande rio. Dirigente Construtor, v. 6, n. 6, 1970, pp. 83–88.

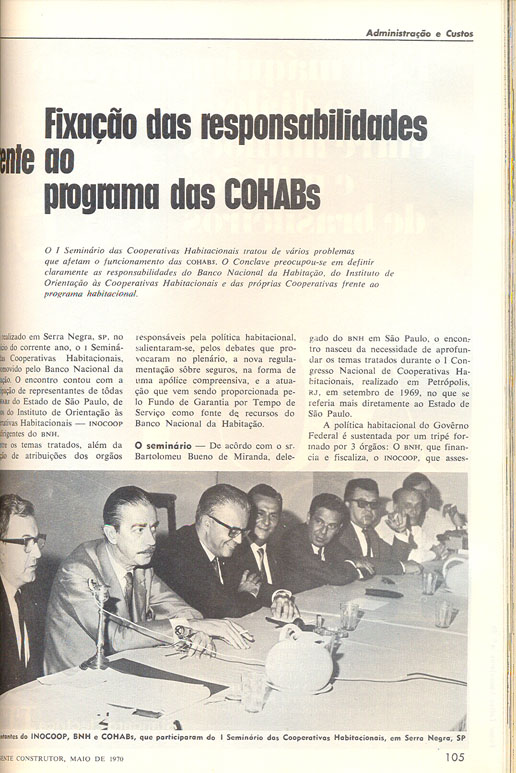

Fixação das responsabilidades frente ao programa das COHABs

[s.n.] Fixação das responsabilidades frente ao programa das COHABs. Dirigente Construtor, v. 6, n. 3, 1970, pp. 105, 107, 109.

[s.n.] Política habitacional. Dirigente Construtor, v. 6, n. 1, 1970, p. 5.

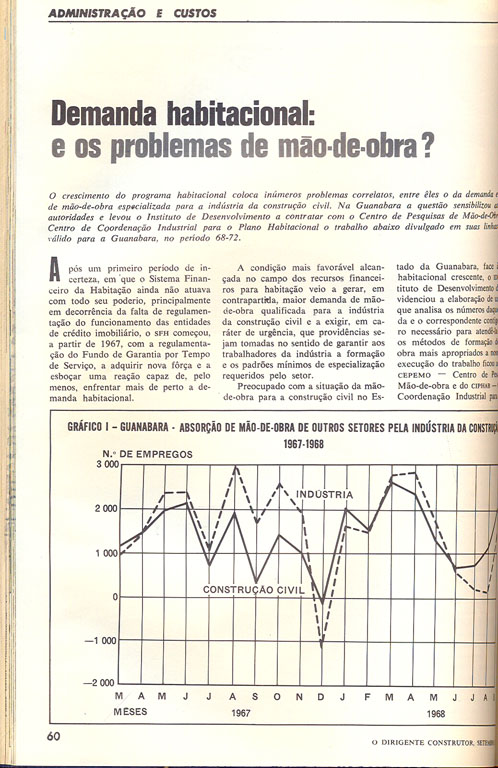

Demanda habitacional: e os problemas de mão-de-obra?

[s.n.] Demanda habitacional: e os poblemas de mão-de-obra?. Dirigente Construtor, v. 6, n. 6, 1970, pp. 60–65.

BNH: no Centro-Oeste os melhores resultados 'per capita'

[s.n.] BNH: no Centro-Oeste os melhores resultados 'per capita'. Dirigente Construtor, v. 7, n. 13, 1970, pp. 130–132, 135–136, 138, 140, 142, 144, 146, 149–151.

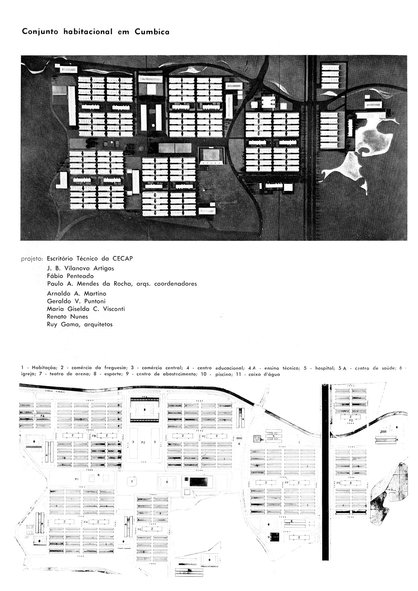

Conjunto habitacional em Cumbica

[s.n.] Conjunto habitacional em Cumbica. Acrópole, n. 6, 1970, pp. 32–37.[Projeto do Escritório Técnico da CECAP]

O Banco Nacional de Habitação – BNH

[s.n.] O Banco Nacional de Habitação- BNH. Acrópole, n. 3, 1970, pp. 91–93.

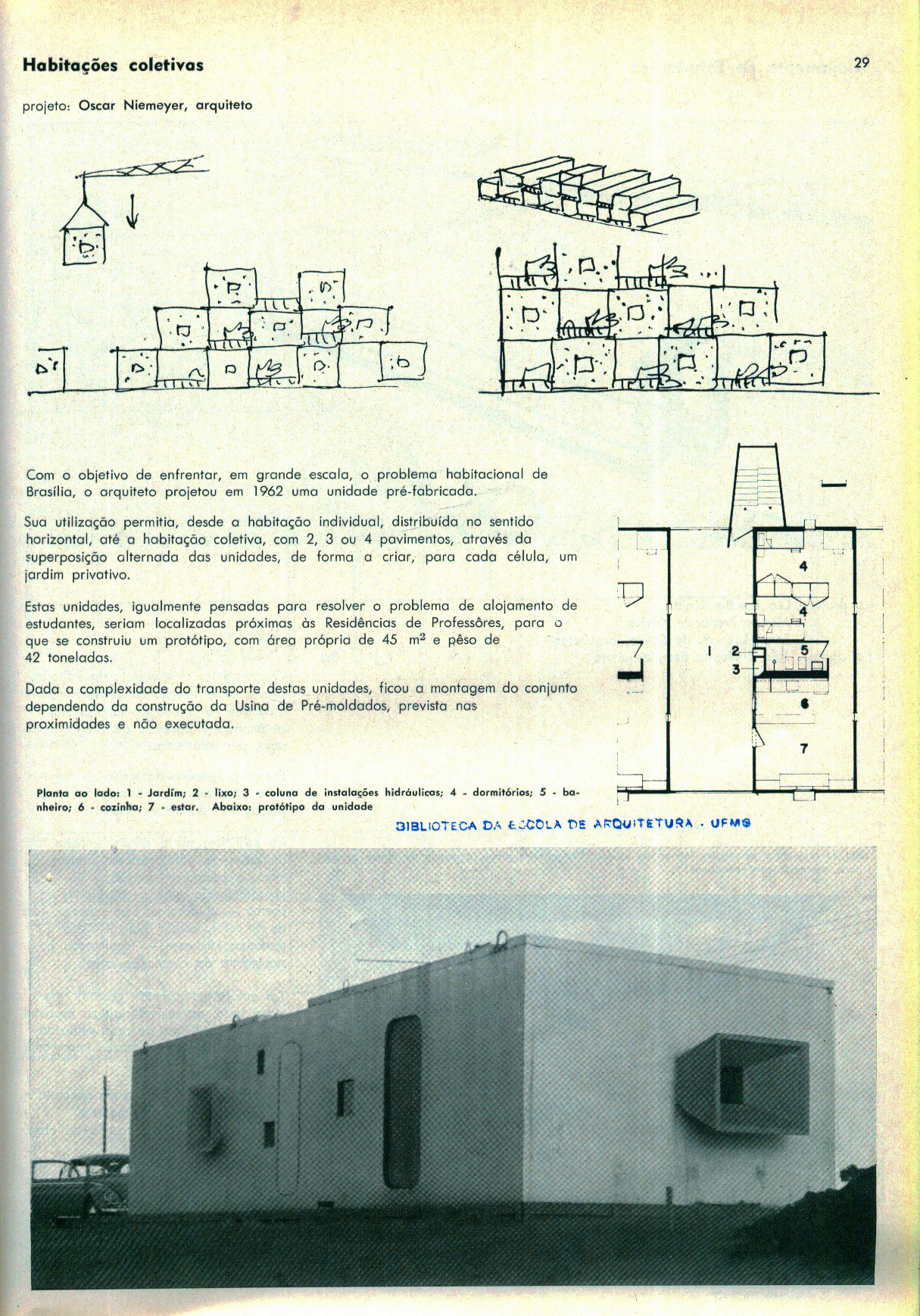

Niemeyer, Oscar. Habitações Coletivas. Acrópole, n. 369, 1970, p. 29.

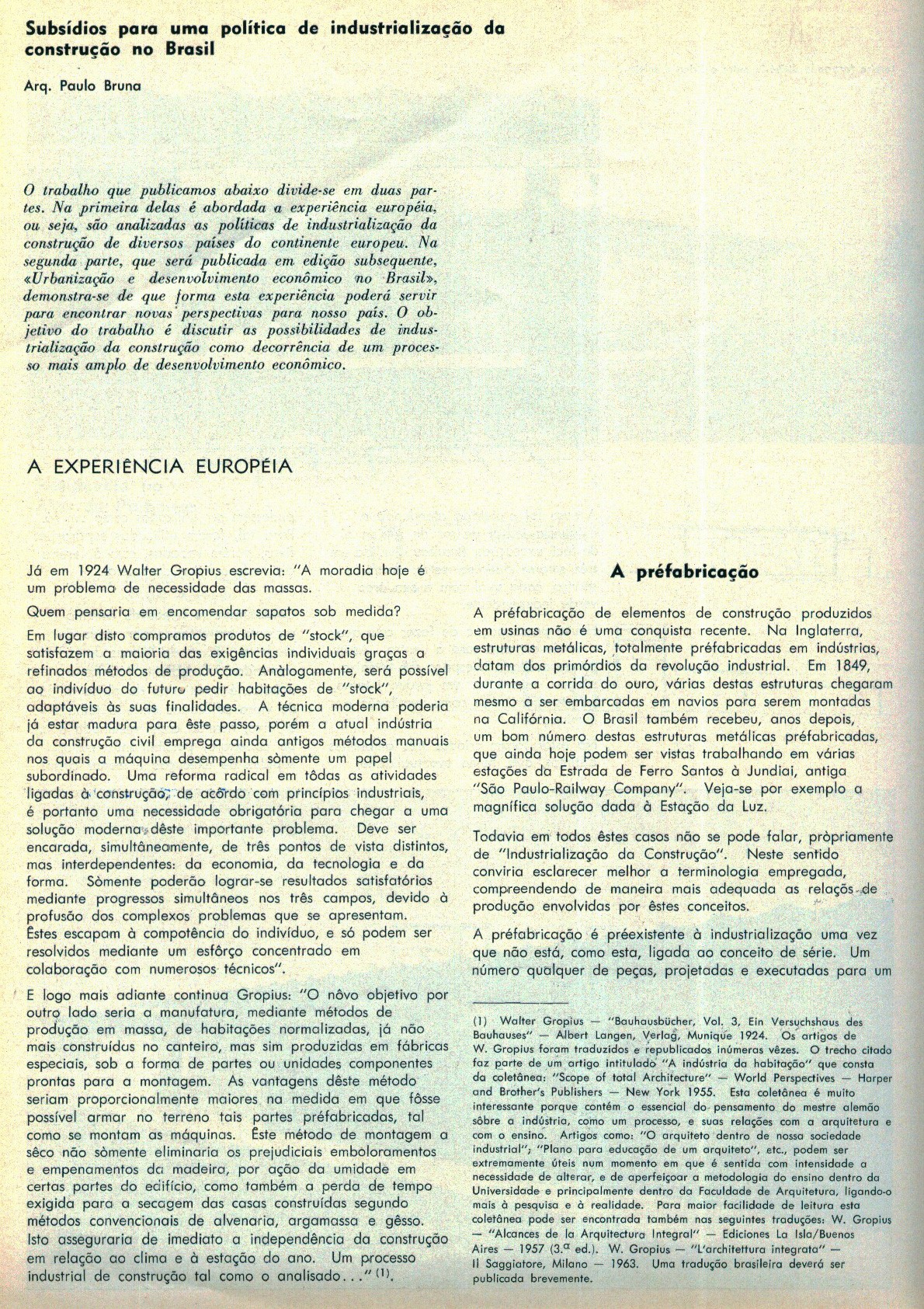

Subsídios para uma política de industrialização da construção no Brasil

Bruna, Paulo. Subsídios para uma política de industrialização da construção no Brasil. Acrópole, n. 380, 1970, pp. 32–37.

Dinamização do Plano Nacional de Habitação

[Editorial]. Dinamização do Plano Nacional de Habitação. Dirigente Construtor, v. 7, n. 1, p. 15.

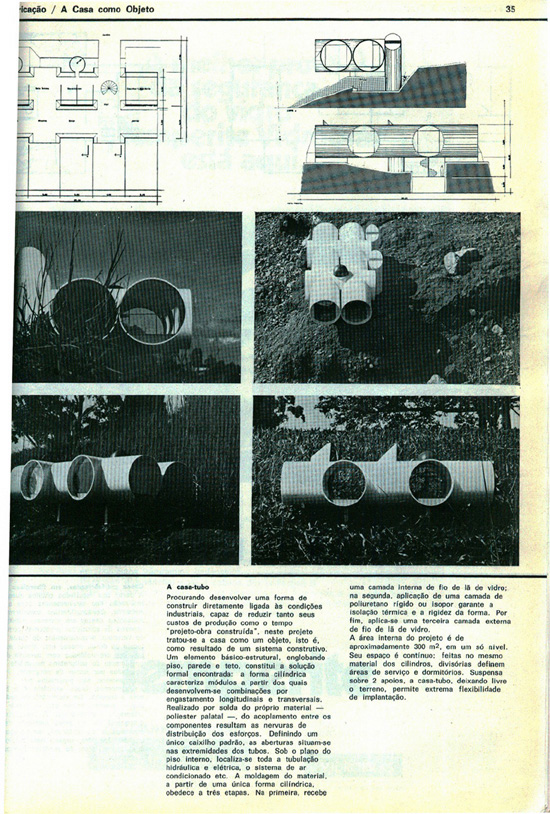

[s.n.] A casa como objeto. Acrópole, n. 390–91, 1971, pp. 35–36.

As relações IAB-BNH após a Bienal de Arquitetura

[s.n.] As relações IAB-BNH após a Bienal de Arquitetura. Arquiteto, v. 1, n. 1, 1972, p. 3.

Inaugurado o Conjunto Habitacional Pedro I (Capitão Teixeira) - RJ.

Presidente do IAB/GB fala do problema da habitação popular

[José Ricardo Serran] Presidente do IAB/GB fala do problema da habitação popular. Arquiteto, v. 1, n. 1, 1972, p. 20.

O homem da Volterrana está trabalhando duro para melhor atender às construtoras

[Anúncio] O homem da Volterrana está trabalhando duro para melhor atender às construtoras . Arquiteto, n. 7, 1972, p. 6.

BNH institui prêmio para estimular pesquisas nas universidades

[s.n.] BNH institui prêmio para estimular pesquisas nas universidades. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1973, p. 16.

Um projeto: o Banco Mundial da Habitação

[s.n.] Um projeto: o Banco Mundial da Habitação. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1973, p. 21.

Mackenzie: estudantes já desenvolvem projetos

[s.n.] Mackenzie: estudantes já desenvolvem projetos. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1974, p. 18.

Pres. Ernesto Geisel (15/03/1974 - 15/03/1979).

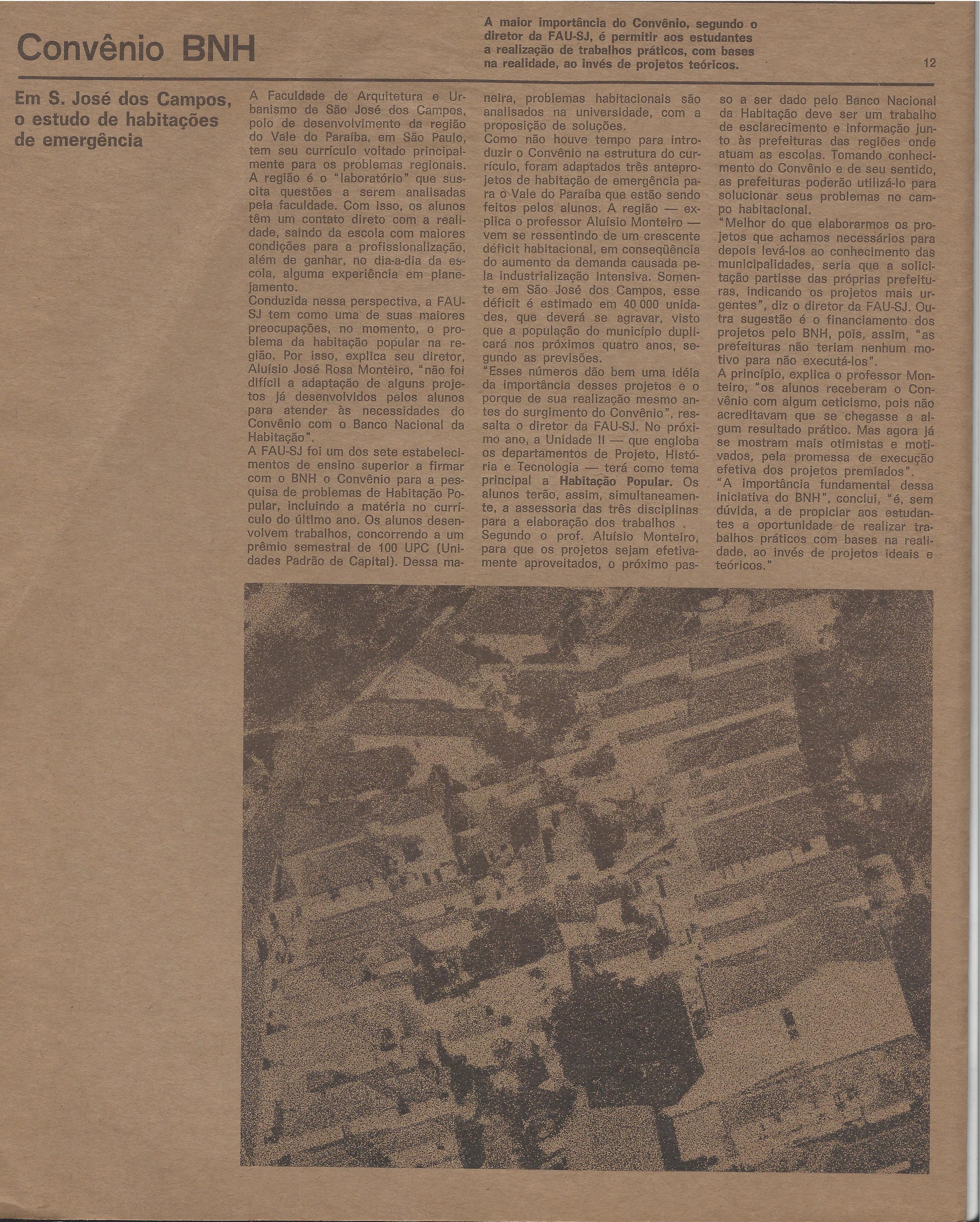

Em S. José dos Campos, o estudo de habitações de emergência

[s.n.] Em S. José dos Campos, o estudo de habitações de emergência. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1974, p. 12.

Criação do Plano Nacional da Habitação Popular (PLANHAP).

Escolas de arquitetura vão fazer balanço do convênio com o BNH

[s.n.] Escola de arquitetura vão fazer balanço do convênio com o BNH. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1974, p. 15.

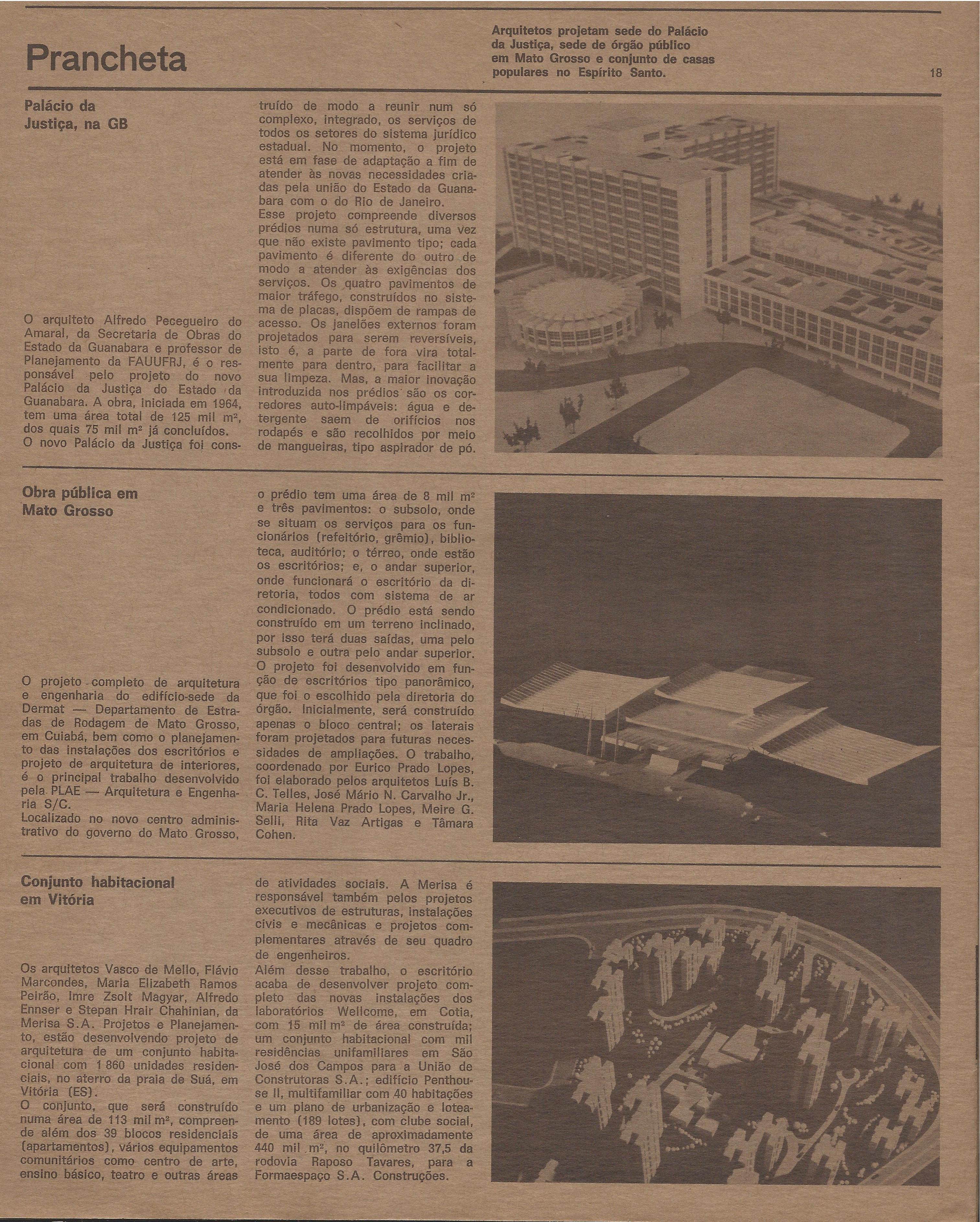

Conjunto habitacional em Vitória

[s.n.] Conjunto habitacional em Vitória. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1974, p. 18.

[s.n.] Casas populares em Tabuatão. Arquiteto, v. 2, n. 1, 1974, p. 19.

É tempo de rever criticamente o papel do BNH

Fiocchi, Lídia; Faggin, Carlos Augusto; Fiocchi, Massimo. É tempo de rever criticamente o papel do BNH. Arquiteto, v.2, n.2, 1974, pp. 22–23.

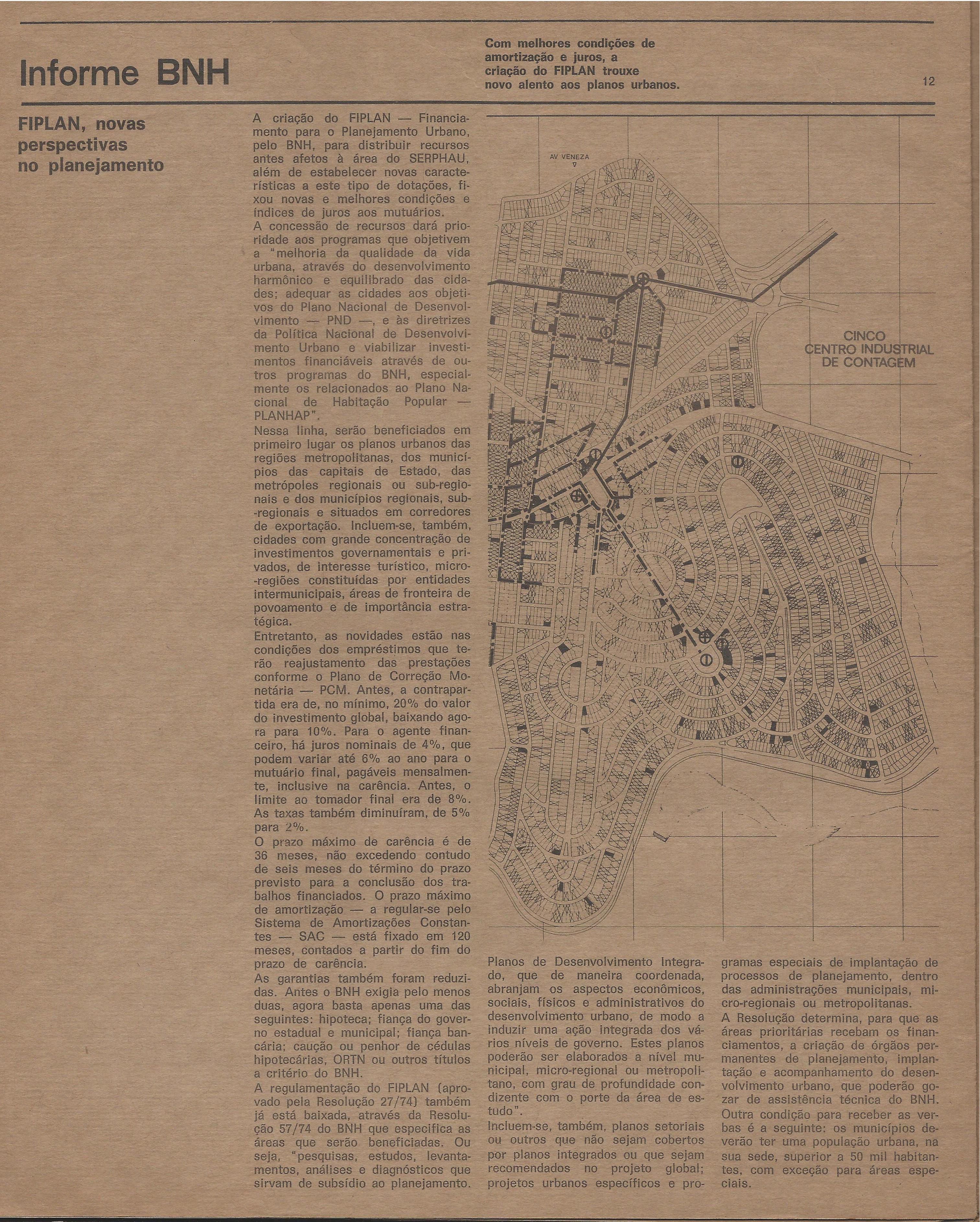

Fiplan, novas perspectivas no planejamento

[s.n.] Fiplan, novas perspectivas de planejamento. Arquiteto, v. 1, n. 2, 1974, p. 12.

BNH-ABNT assinam convênio para normas técnicas

[s.n.] BNH-ABNT assinam convênio para normas técnicas. Arquiteto, v. 1, n. 1, 1974, p. 22.

Ceilândia, planos para periferia do DF

[s.n.] Ceilândia, planos para periferia do DF. Arquiteto, v. 3, n. 1, 1975, p. 22.

Criação do PROFILURB, programa para aquisição de lotes urbanizados por pessoas de baixa renda.

Planejamento urbano e política habitacional

Brasil, Hélio. Planejamento urbano e politica habitacional. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1975, pp. 9–10.

Habitação: uma velha e ainda atual luta dos arquitetos

Cezar, Roberto Cerqueira; Baldacci, Rafael. Habitação: uma velha e ainda atual luta dos arquitetos. Arquiteto, v. 3, n. 1, 1975, p. 19.

Em 1980, o déficit habitacional será de 1,8 milhão de casas

[Roberto Cerqueira Cezar; Rafael Baldacci] Em 1980, o déficit habitacional será de 1,8 milhão de casas. Arquiteto, v. 3, n. 3, 1975, pp. 20–22.

Plano habitacional: as propostas dos arquitetos

[s.n.] Plano habitacional: as propostas dos arquitetos. Arquiteto, v. 3, n. 3, 1975, pp. 3–6.

Wilheim: "Os diversos caminhos do plano habitacional"

[Jorge Wilheim] Wilheim: "Os diversos caminhos do plano habitacional. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1975, pp. 8–9.

No alto, os mais ricos; nas encostas e nos vales, os pobres

[s.n] No alto, os mais ricos; nas encostas e nos vales, os pobres. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1975, pp. 16–17.

Convênio BNH/ABNT, uma oportunidade de incentivo à pesquisa e tecnologia nacionais

[s.n.] Convênio BNH/ABNT, uma oportunidade de incentivo à pesquisa e tecnologia nacionais. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1975, pp. 16–17.

As indefinições e o otimismo deste plano de habitação

[s.n.] As indefinições e o otimismo deste plano de habitação. Arquiteto, v. 3, n.1, 1975, p. 3.

Habitação de massa: inconvenientes e contradições

[s.n.] Habitação de massa: incoveniente e contradições. Arquiteto, v. 3, n. 1, 1975, p. 13.

[s.n.] Habitação coletiva. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1976, pp. XXXVII–XXXVIII.

Primeira Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos - Vancouver.

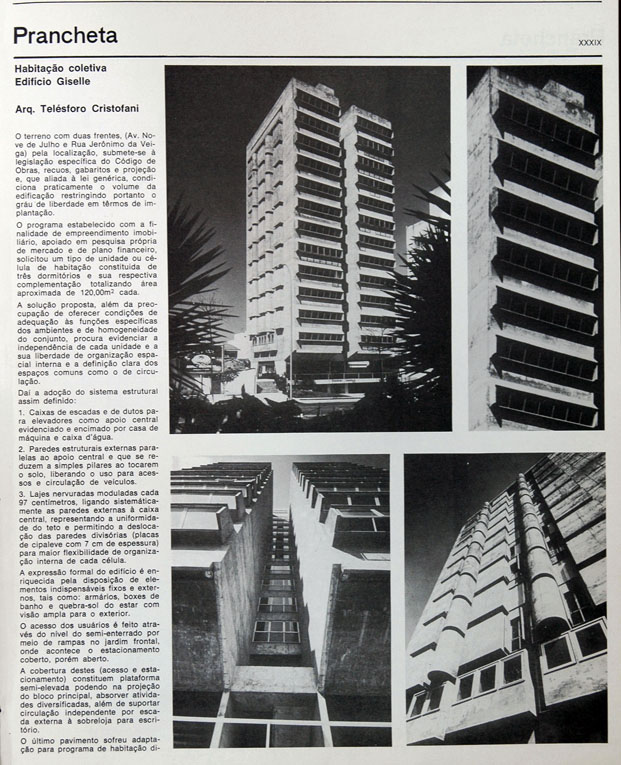

Habitação coletiva: edifício Giselle

Cristofani, Telésforo. Habitação coletiva; edificio Giselle. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1976, pp. XXXIX–XL.

Habitat: a carta do Habitat da UIA

[s.n] Habitat: a carta do Habitat da UIA. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1976, pp. 14–15.

As múltiplas formas de se conseguir um bom financiamento

[s.n.] As múltiplas formas de se conseguir um bom financiamento. Arquiteto, v. 3, n. 3, 1976, pp. 16–18.

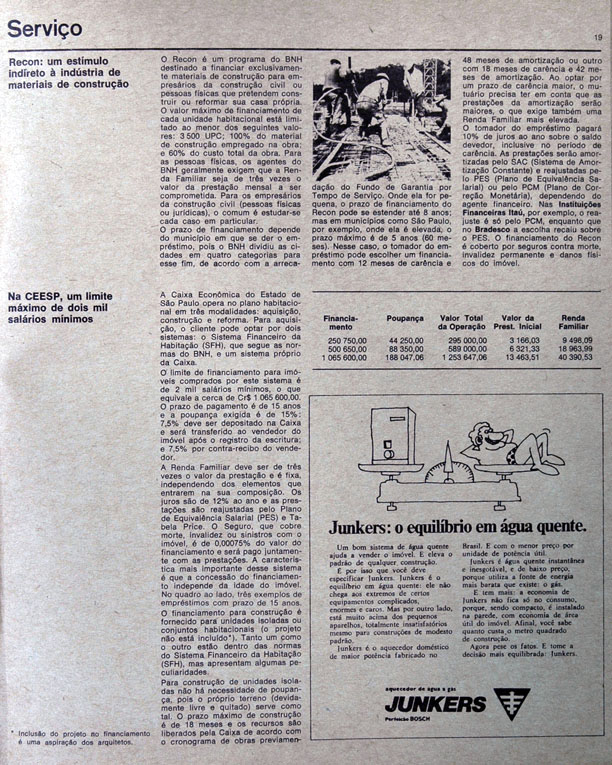

Recon: um estímulo indireto à indústria de materiais de construção

[s.n.] Recon: um estimulo indireto à indústria de materiais de construção. Arquiteto, v. 3, n. 2, 1976, pp. 19–20.

Moradia econômica: novas pressoões sobre o CREA e a proposta dos gaúchos

[s.n] Moradia econômica: novas pressões sobre o CREA e a proposta dos gaúchos. Arquiteto, v. 4, n. 2, 1976, pp. 14–15.

BNH tenta reduzir custos de construção

[s.n.] BNH tenta reduzir custos de construção. Arquiteto, v. 5, n. 1, 1977, p. 13.

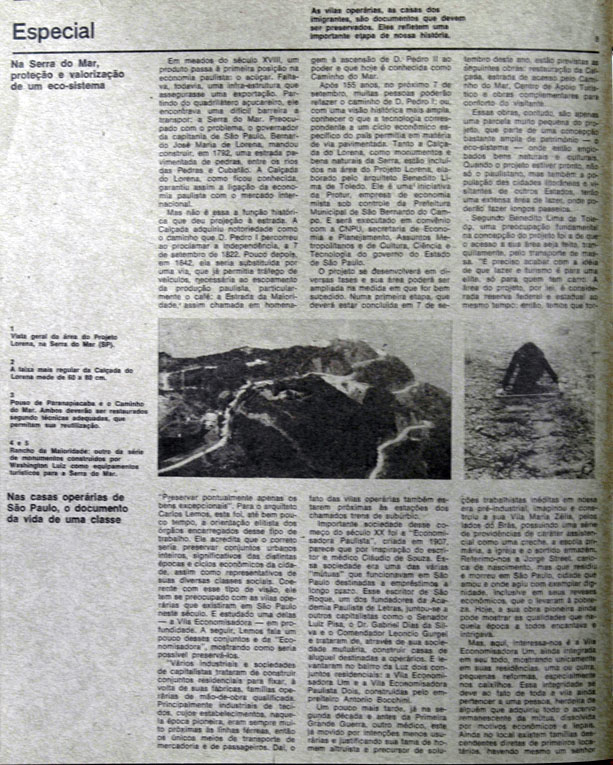

Nas casas operárias de São Paulo, o documento de uma classe

[s.n.] Nas casas operárias de São Paulo, o documento de uma classe. Arquiteto, v. 5, n. 2, 1977, pp. 8–9.

COHAB: em dois anos, mais 40 mil unidades na Grande São Paulo

[s.n.] COHAB: em dois anos, mais 40 mil unidades na Grande São Paulo. Arquiteto, v. 5, n. 1, 1977, p. 12.

Por falar em concurso, agora um de idéias

[s.n.] Por falar em concurso, agora um de idéias. Arquiteto, v. 5, n. 1, 1977, p. 4.

[s.n.] ATMI em debate. Arquiteto, v. 5, n. 1, 1977, p. 5.

Em discussão, o barateamento da construção civil

[Sande, Luiz] Em discussão, o barateamento da construção civil. Arquiteto, v. 6, n. 2, 1977, pp. 12–13.

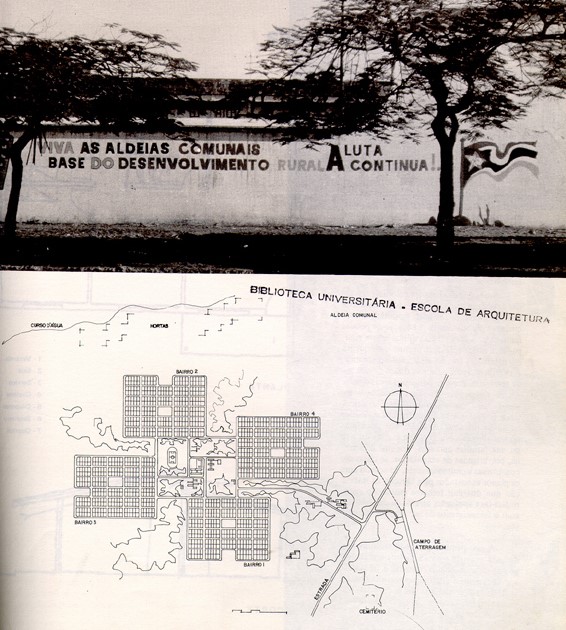

[s.n.] Aldeias comunais. Módulo, n. 47, 1977, pp. 24–25.

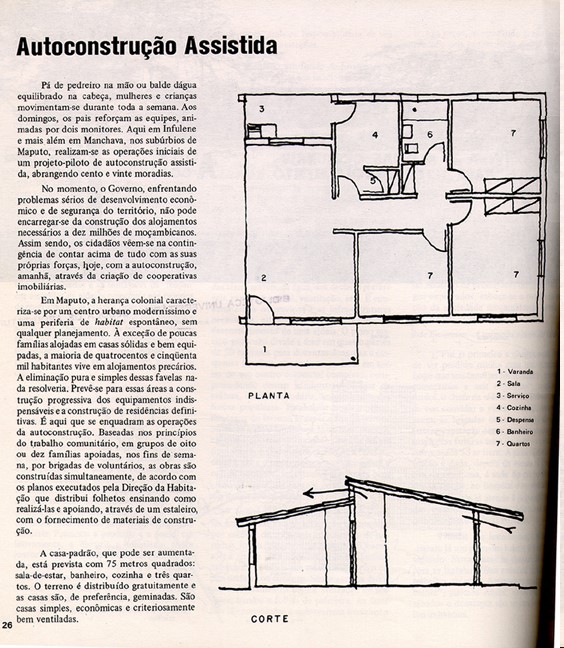

[s.n.] Autoconstrução assistida. Módulo, n. 47, 1977, pp. 26–27.

Livros: Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro

S.n. Livros: Passa-se uma casa: análise do programa de remoção de favelas do Rio de Janeiro. Chão, n. 1, 1978, p. 2.

S.n. Porão. Chão, n. 1, 1978, p. 3.

Guararapes: um caso particular dentro da particularidade do caso

Campos, Roberto Ferreira et al. Guararapes: um caso particular dentro da particularidade do caso. Chão, n. 6, 1978, pp. 14–19.

Associações de bairro e de moradores: estarão as pranchetas mudando de rumo?

Santos, Carlos Nelson Ferreira dos. Associações de bairro e de moradores: estarão as pranchetas mudando de rumo?. Chão, n. 10, 1978, pp. 22–31.

Kleiman, Mauro. "Acabar com as favelas": parques proletários provisórios: uma intervenção na prática. Chão, n. 7, pp. 16–22.

O uso do solo na economia capitalista

Singer, Paul. O uso do solo na economia capitalista. Chão, n. 6, 1978, pp. 4–9.

Periferias: sobre a mercantilização da habitação operária

Rolnik, Raquel; Bonduki, Nabil. Periferias: sobre a mercantilização da habitação operária. Chão, n. 7, 1978, pp. 10–16.

Arquitetura enquanto produto social

Maricato, Ermínia. Arquitetura enquanto produto social. Chão, n. 4, 1978, pp. 24–27.

Pessoa, Cristina. Compra-se uma briga. Chão, n. 1, 1978, p. 38.

Jacarepaguá, estrada do Cafundó, conjunto Inocoop Rio, desenho ambiental

[s.n.] Jacarepaguá, estrada do Cafundó, conjunto Inocoop Rio, desenho ambiental. Chão, n. 4, 1978, pp. 24–27. [Projeto de Ione Carvalho; Mollica; R. de Souza; MBPP Arquitetos]

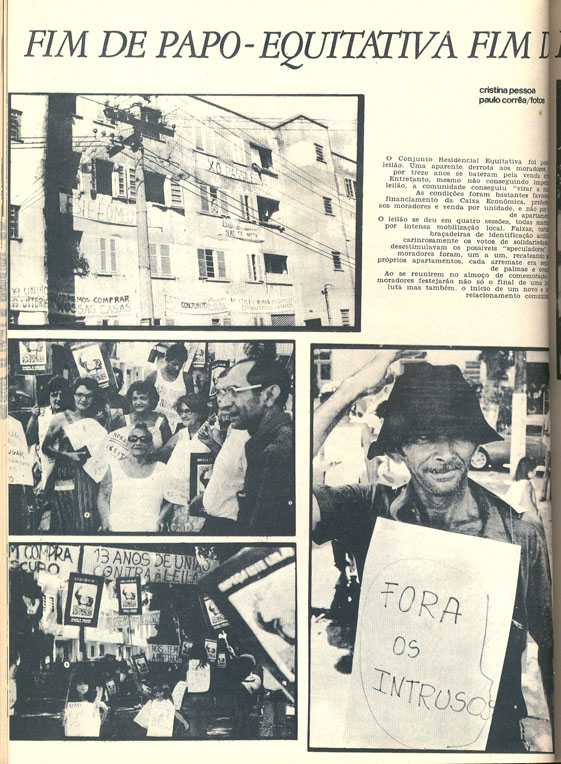

[s.n] Fim de papo – Equitativa. Chão, n. 2, 1978, pp. 28–29.

[Vieria, Beto] Nova política habitacional. Chão, n. 3, 1978, pp. 21–23.

Projeto Rio: por que? para quem?

Viana, João Fernando Moura. Projeto Rio: por que? para quem?. Chão, n. 4, 1978, pp. 4–7.

O IAB e a política habitacional

[s.n] O IAB e a política habitacional. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 10.

Simpósios e centros de estudos da construção habitacional

[s.n] Simpósio e centros de estudos da construção habitacional. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 11.

A proposta de padronização, em módulos

[s.n] A proposta de padronização, em módulos. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 12.

Uma associação que se propõe ser forum de debates sobre habitação

[s.n] Uma associação que se propõe ser fórum de debates sobre habitação. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 5.

IPESP lança programa habitacional

[s.n] IPESP lança programa habitacional. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 6.

Construção na periferia: a contribuição da cooperativa de arquitetos

[s.n] Construção na periferia: a contribuição da cooperativa de arquitetos. Arquiteto, v. 6, n. 1, 1978, p. 12.

O negro e a habitação urbana no Brasil

Rodrigues Filho, Raymundo. O negro e a habitação urbana no Brasil. Arquiteto, v. 6, n. 1, p. 13.

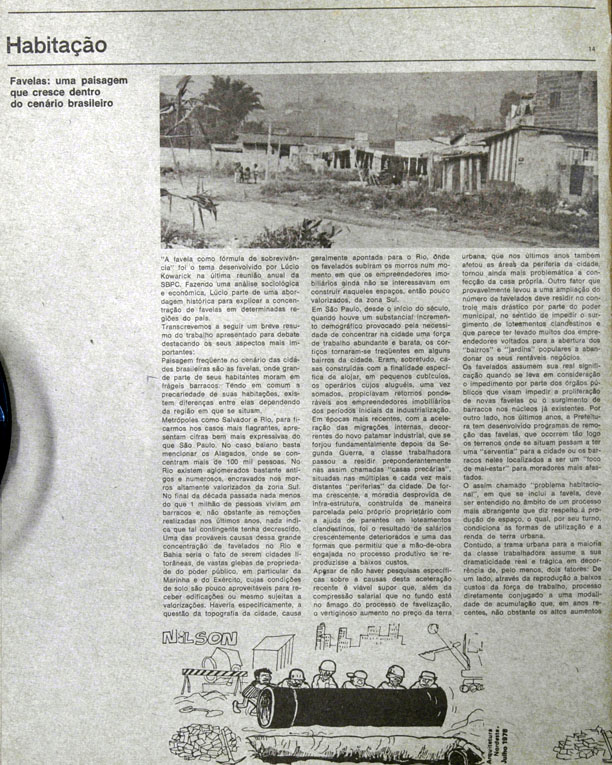

Favelas: uma paisagem que cresce dentro do cenário brasileiro

[s.n] Favelas: uma paisagem que cresce dentro do cenário brasileiro. Arquiteto, v. 6, n. 2, 1978, pp. 14–15.

O problema das cidades brasileiras está no campo

Lerner, Jaime. O problema das cidades brasileiras está no campo. Arquiteto, v. 6, n. 4, 1978, pp. 10–13.

Racionalize a construção com Verobloco - o bloco colado

[Anúncio] Racionalize a construção com Verobloco - o bloco colado. Arquiteto, n. 56, 1978, p. 18.

Blocos de concreto com função estrutural agora normalizados

[Anúncio] Blocos de concreto com função estrutural agora normalizados. Arquiteto, n. 56, 1978, p. 19.

[s.n.] Charges. Chão, n. 01, 1978, pp. 31–32.

BNH e ABCI firmam convênio para normas de habitação

[s.n] BNH e ABCI firmam convênio para normas de habitação. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 6.

Pres. João Figueiredo (15/03/1979 - 15/03/1985).

Arquitetos baianos na defesa dos moradores da favela de Calabar

[s.n] Arquitetos baianos na defesa dos moradores da favela de Calabar. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 3.

Criação do PROMORAR, para erradicação ou urbanização de favelas

80 mil habitações pelo plano de cooperativas

[s.n] 80 mil habitações pelo plano de cooperativas. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 3.

Programa gaúcho para moradia econômica em fase de implantação

[s.n] Programa gaúcho para moradia econômica em fase de implantação. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p.4.

Habitação exige investimentos e apoio à indústria nacional

[s.n] Habitação exige investimentos e apoio à indústria nacional. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 10.

Uma resposta aos desafios da moradia popular

[s.n] Uma resposta aos desafios da moradia popular. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 11.

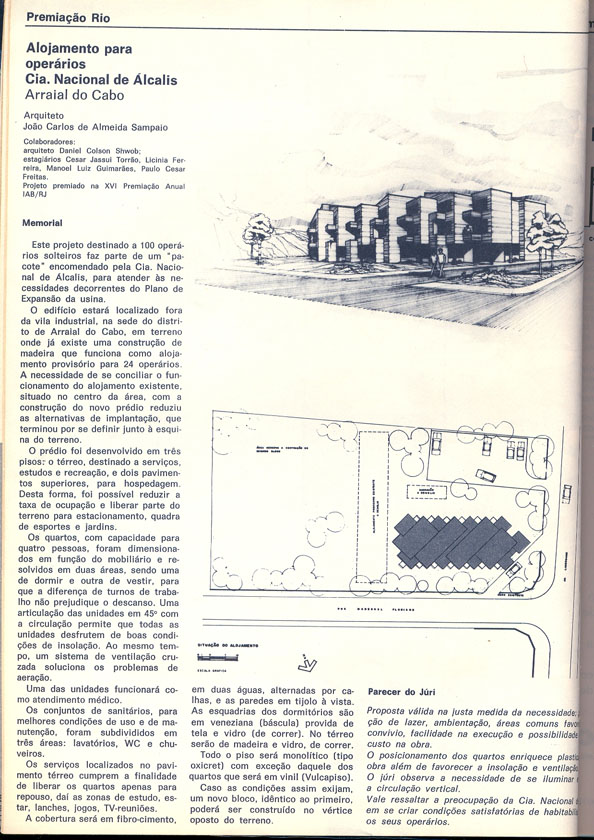

Sampaio, João Carlos de Almeida. Alojamento para operários. Projeto, v. 3, n. 2, 1979, pp. 20–21.

Revolução portuguesa e a política de habitação e urbanismo segundo Nuno Portas

[s.n] Revolução portuguesa e a política de habitação e urbanismo segundo Nuno Portas. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, pp. 5–6.

[s.n] No Rio Grande do Sul, convênio do BNH com arquitetura de Canoas. Projeto, v. 3, n. 1, 1979, p. 4.

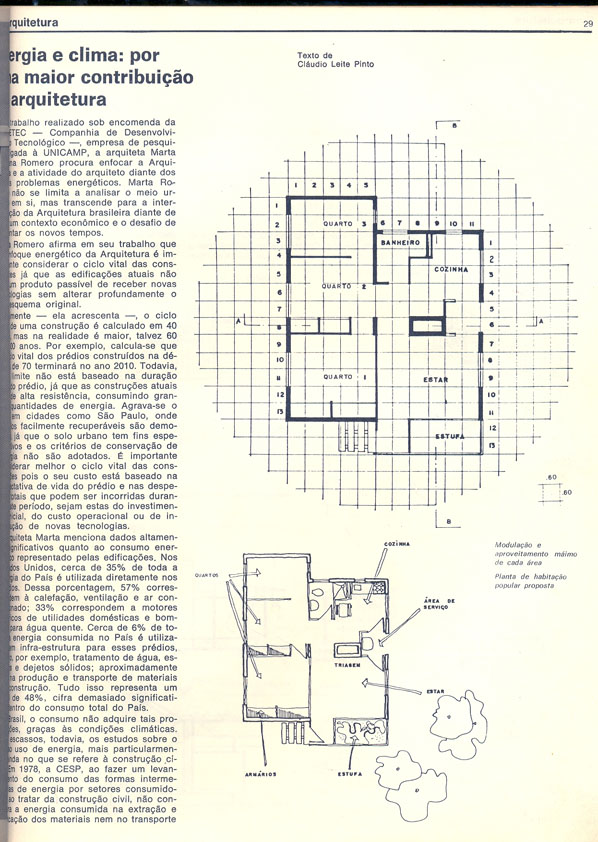

Energia e clima: por uma maior contribuição da arquitetura

Pinto, Cláudio Leite. Energia e clima: por uma maior contribuição da arquitetura. Projeto, v. 3, n. 4, 1979, pp. 29–32.

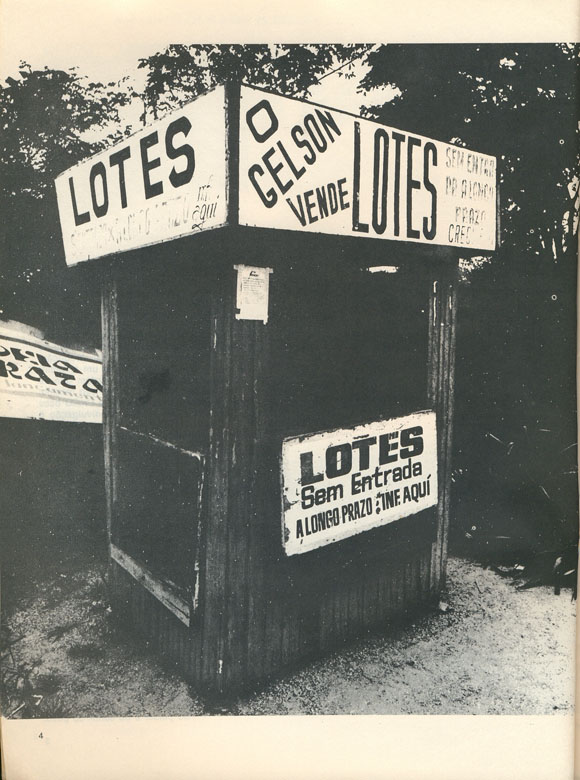

Loteamento periférico: problema ou solução?

Lôbo, Maria Cristina Souza; Walcacer, Fernando. Loteamento periférico: problema ou solução?. Chão, n. 3, 1980, pp. 4–6.

Favelas, Rio: a terceira cidade do Brasil

Costa, Marcus de Lontra. Favelas, Rio: a terceira cidade do Brasil. Módulo, n. 10, 1980, pp. 18–27.

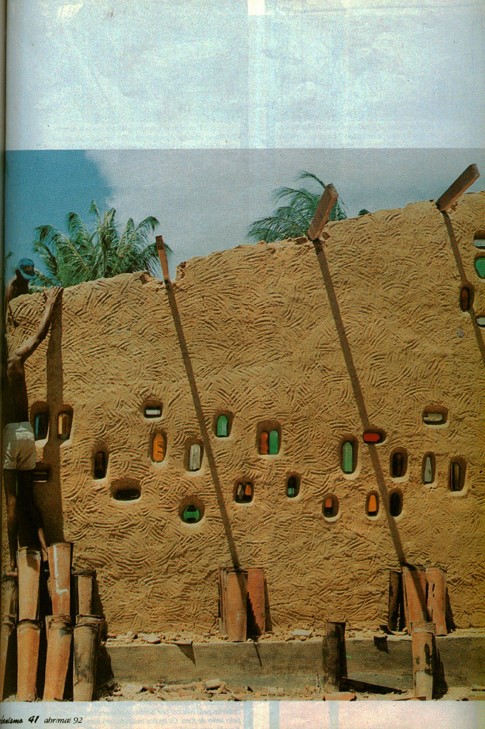

Política habitacional vs. cultura popular

Thiel, Harmut; Mestre Catinga [João dos Santos]. Política habitacional vs. cultura popular. Módulo, n. 6, 1980, pp. 28–33.

[Oscar Niemeyer] Entrevista Oscar Niemeyer. Módulo, n. 2, 1980, pp. 26–27.

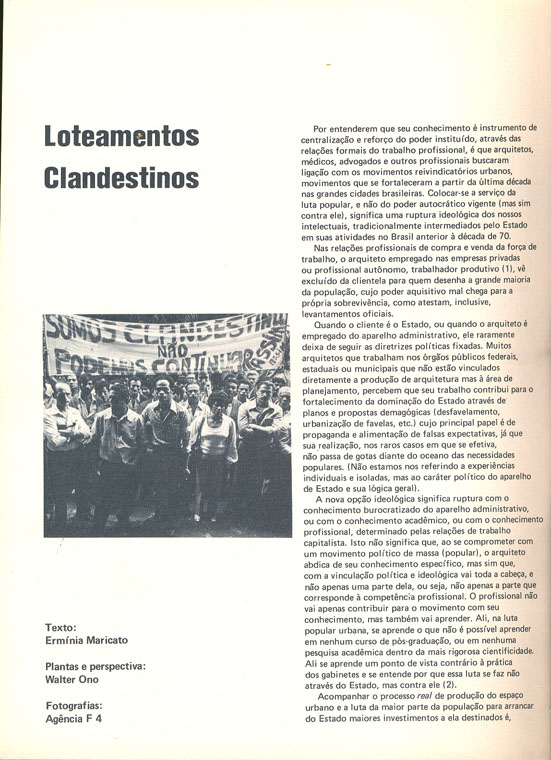

Maricato, Ermínia. Loteamentos clandestinos. Módulo, n. 6, 1980, pp. 90–95.

Os ídolos e o despotismo do projeto

Bicca, Paulo. Os ídolos e o despotismo do projeto. Chão - Revista de Arquitetura, n. 8, 1980, p.30–31. [Resenha de O canteiro e o desenho de Sérgio Ferro]

Villela, Moacyr Urbano. Pró-Favela e Pró-Morar. Módulo, n. 2, 1981, pp. 37–38.

Alonso, Carlos. O repertório do usuário. Módulo, n. 4, 1981, pp. 76–79.

Anos 10: um concurso de habitação operária

Segawa, Hugo. Anos 10: um concurso de habitação operária. Módulo, n. 6, 1981, pp. 12–17.

[s.n.] Habitação: um direito natural. Módulo, n. 5, 1981, pp. 72–76.

[s.n.] O pré-moldado. Módulo, n. 6, 1981, pp. 14–19.

Habitação popular: um novo diálogo entre os arquitetos e o BNH?

[s.n.] Habitação popular: um novo diálogo entre os arquitetos e o BNH?. Módulo, n. 8, 1981, pp. 54–61.

Modelos de localização residencial intraurbana: parte II

Farret, Ricardo L. Modelos de localização residencial intraurbana: parte II. Boletim do IAB - UNB, n. 14, 1981, pp. 12, 14–26.

Pedroso, Maria José. A casa: um direito de vida. Módulo, n. 8, 1982, pp. 20–27.

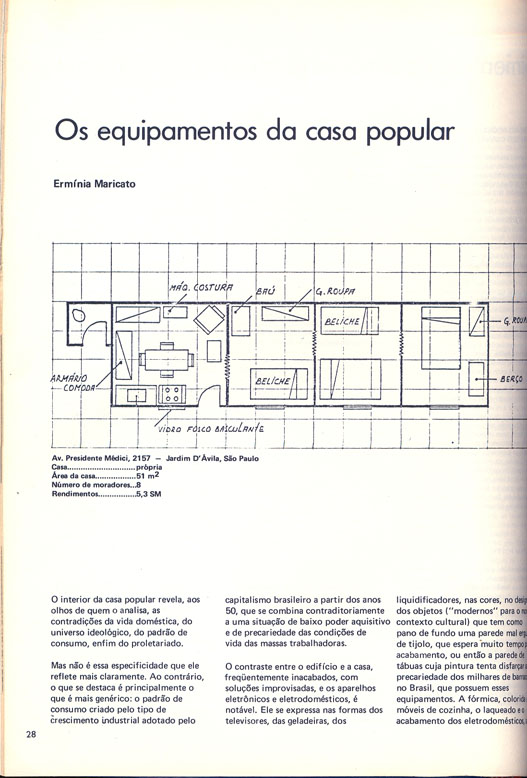

Os equipamentos da casa popular

Marcato, Ermínia. Os equipamentos da casa popular. Módulo, n. 3, 1982, pp. 28–30.

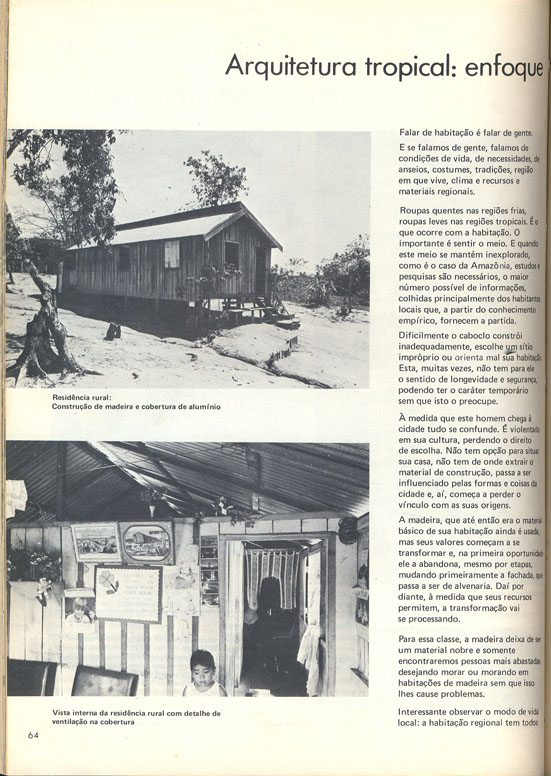

Porto, Severiano Mário. Módulo, n. 4, 1982, pp. 64–67.

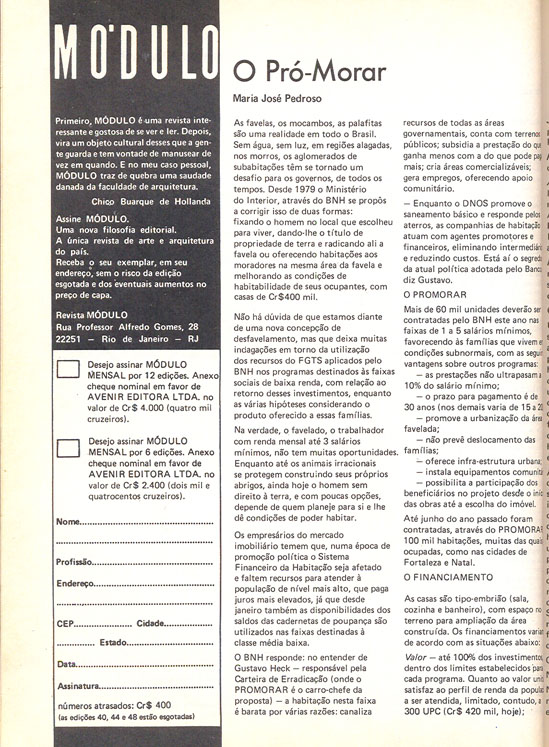

Pedroso, Maria José. O Pró-Morar. Módulo, n. 4, 1982, pp. 18–21.

1982

Criação do Laboratório de Habitação da Faculdade de Belas Artes de São Paulo.

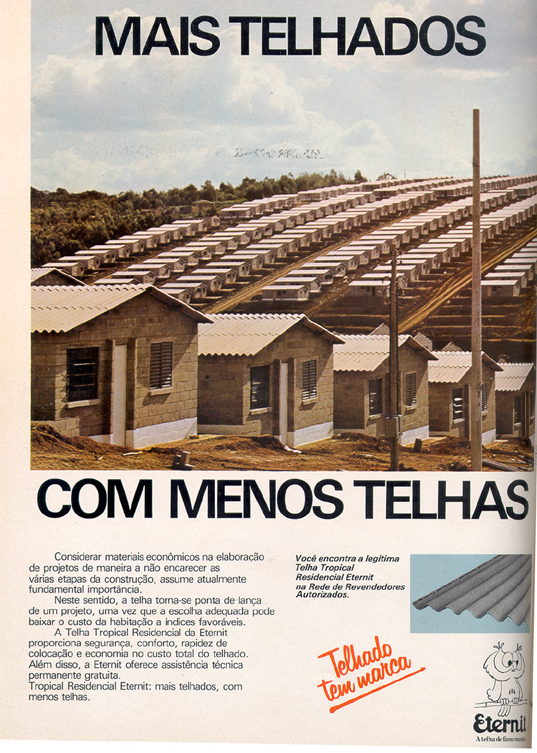

[Anúncio] Telhas Eternit. Módulo, n. 72, 1982, [capa interna].

O distanciamento da moradia popular

Sabbag, Haifa. O distanciamento da moradia popular. Módulo, n. 15, 1983, pp. I–XV.

Criação da Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL).

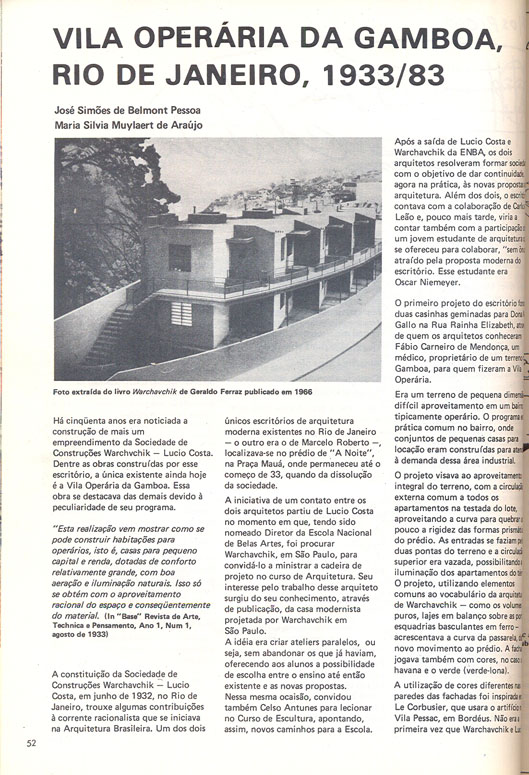

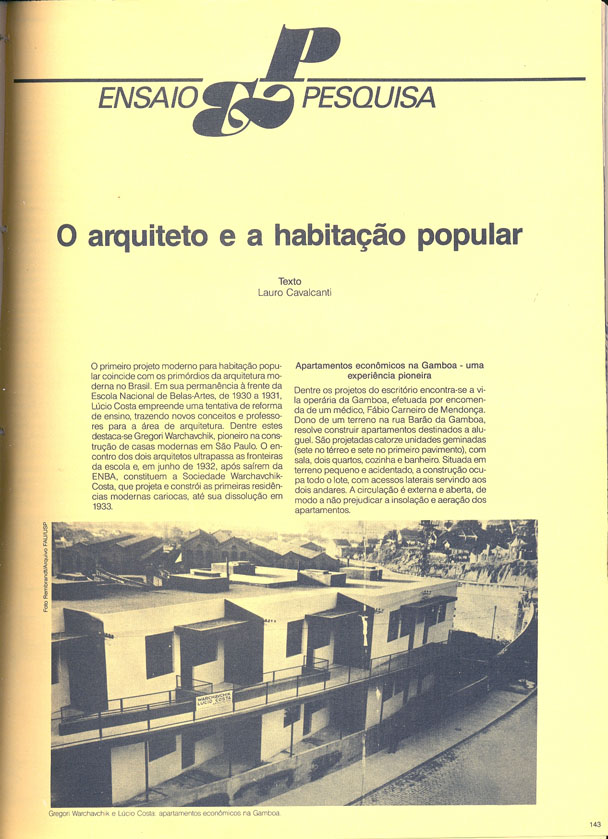

Vila operária da Gamboa, Rio de Janeiro 1933/83

Pessoa, José Simões de Belmont; Araújo, Maria Silvia Muylaert de. Vila operária da Gamboa, Rio de Janeiro 1933/83. Módulo, n. 4, 1983, pp. 52–55.

Sálico-calcários, os pioneiros da alvenaria estrutural

[s.n.] Sálico-calcários, os pioneiros da alvenaria estrutural. Sistemas Construtivos, n. 1, 1983, p. 18.

[s.n.] Indústria da construção. Sistemas Construtivos, n. 2, 1983, pp. 22–23.

Painéis de fibra vegetal substituem a alvenaria

[s.n.] Painéis de fibra vegetal substituem a alvenaria. Sistemas Construtivos, n. 1, 1983, p. 70.

Sistema Lagoinha, a racionalização em todas as etapas da obra

[s.n.] Sistema Lagoinha, a racionalização em todas as etapas da obra. Sistemas Construtivos, n. 1, 1983, p. 78.

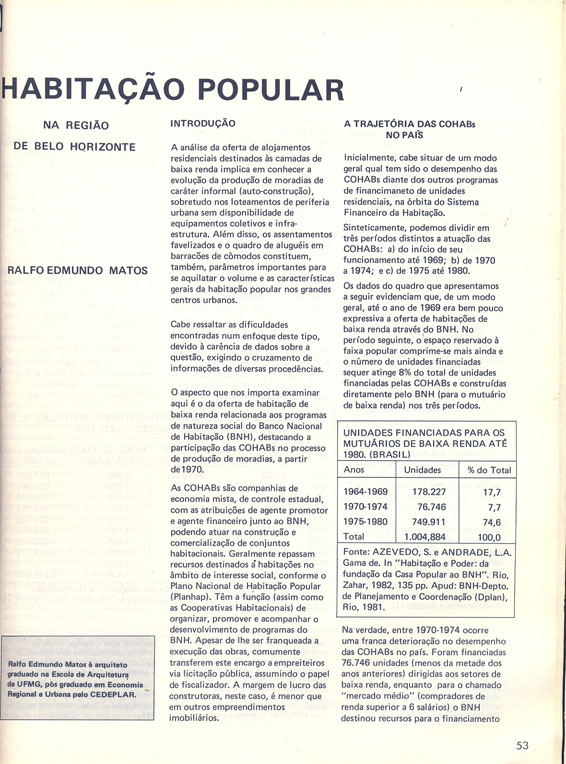

Habitação popular na região de Belo Horizonte

Matos, Ralfo Edmundo. Habitação popular na região de Belo Horizonte. Módulo, n. 5, 1984, pp. 53–57.

Habitação para população de baixa renda

Thimel, Hartmut. Habitação para população de baixa renda. Módulo, n. 5, 1984, pp. 66–70.

A questão da habitação e a declaração de Cali

[s.n.] A questão da habitação e a declaração de Cali. Projeto, n. 1, 1984, p. 8.

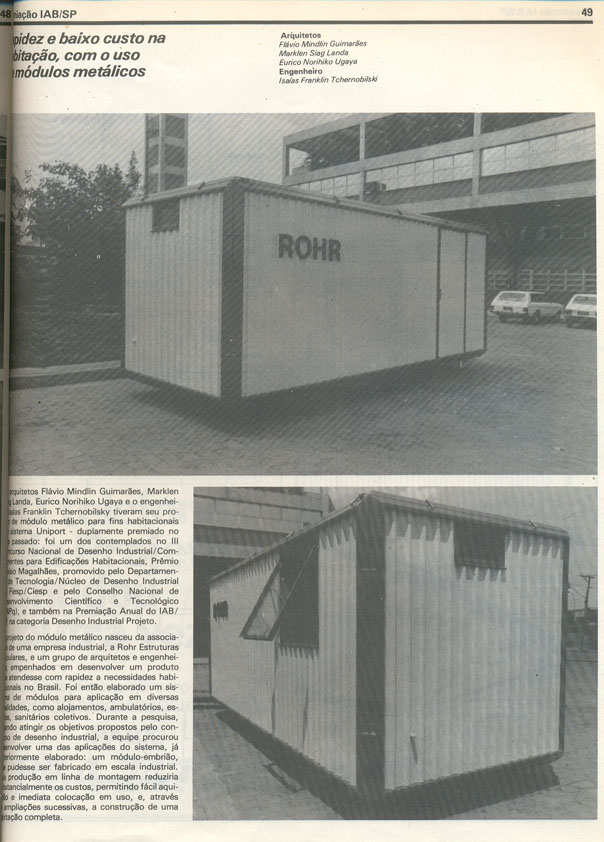

Rapidez e baixo custo na habitação, com uso de módulos metálicos

[s.n.] Rapidez e baixo custo na habitação, com uso de módulos metálicos. Projeto, n. 5, 1984, pp.49–53.

BNH promoveu seminário sobre mutirão

[s.n.] BNH promoveu seminário sobre multirão. Projeto, n. 1, 1984, p. 30.

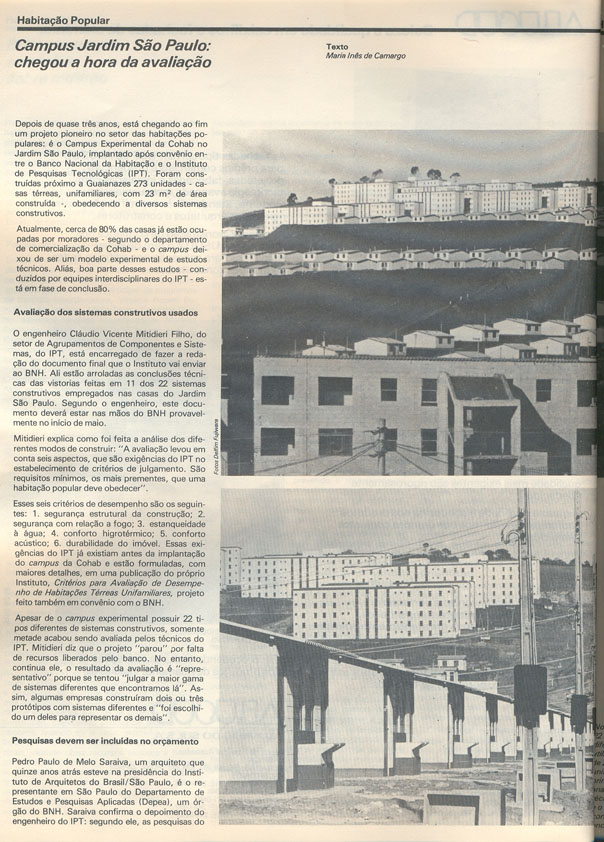

Campus Jardim São Paulo: chegou a hora da avaliação

Camargo, Maria Inês de. Campus Jardim São Paulo: chegou a hora da avaliação. Projeto, n. 4, 1984, pp. 32–35.

Repensar a habitação no Brasil, uma decisão inadiável

[s.n] Repensar a habitação no Brasil, uma decisão inadiável. Sistemas Construtivos, n. 2, 1984, pp.4–5.

Gestão empresarial da Lagoinha garante eficiência nas obras

[s.n.] Gestão empresarial da Lagoinha garante eficiência nas obras. Sistemas Construtivos, n. 1, 1984, p. 26.

Melhor qualidade com menores custos: a proposta da Gethal

[s.n.] Melhor qualidade com menores custos: a proposta da Gethal. Sistemas Construtivos, n. 1, 1984, p. 54.

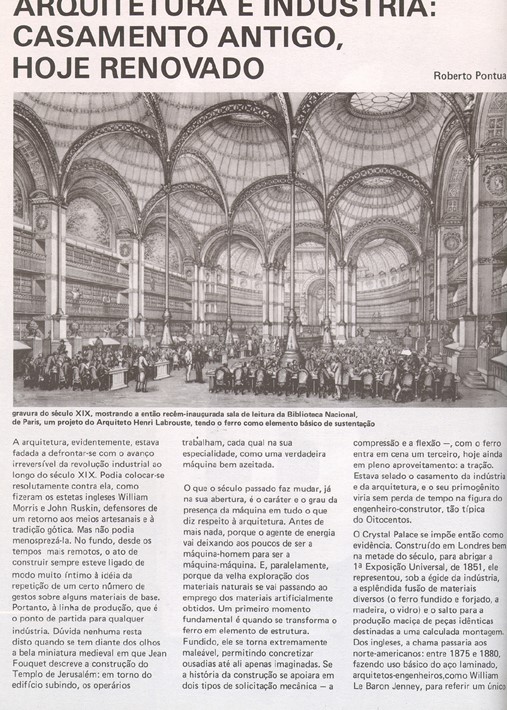

Arquitetura e indústria: casamento antigo, hoje renovado

Pontual, Roberto. Arquitetura e indústria: casamento antigo, hoje renovado. Módulo, n. 80, 1984, pp. 46–49.

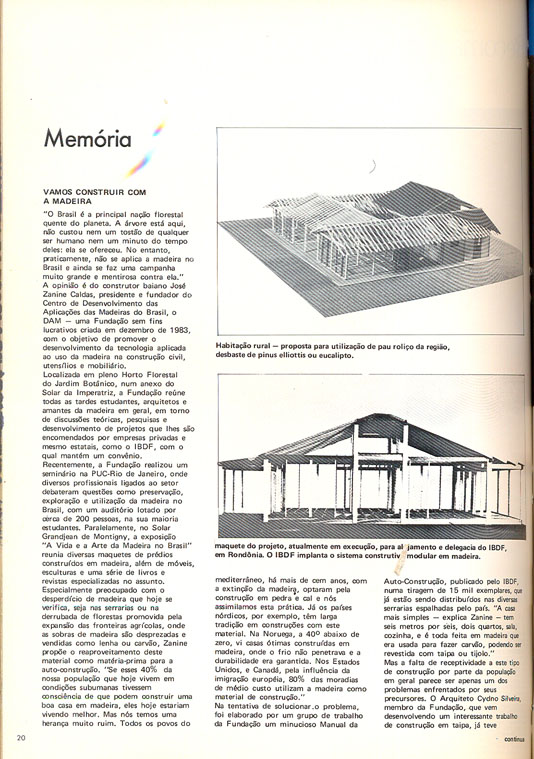

Memória: vamos construir com a madeira

Ferreira, Ricardo. Memória: vamos construir com a madeira. Módulo, n. 2, 1985, pp. 20–21.

Fim da ditadura militar.

Um modelo de análise do processo produtivo da habitação autoconstruída

Del Carlo, Ualfrido et al. Um modelo de análise do processo produtivo da habitação auto-construída: o caso do PROMORAR do Jardim São Luiz, avaliação pós-ocupação. Módulo, n. 3, 1985, pp. 17–19.

Pres. José Sarney (15/03/1985 - 15/03/1990).

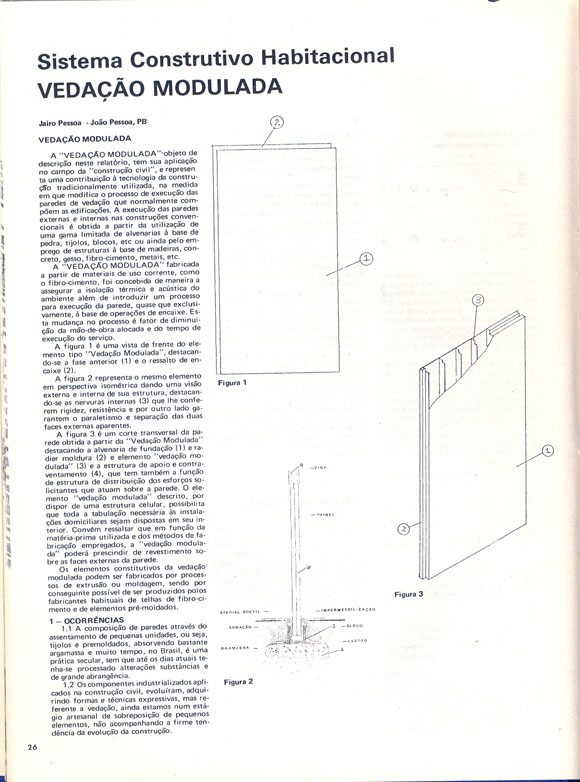

Sistema construtivo habitacional: vedação modulada

Pessoa, Jairo. Sistema construtivo habitacional: vedação modulada. Módulo, n. 2, 1985, pp. 26–27.

Arquitetura vernacular e produção da habitação popular

Valéry, Françoise Dominique. Arquitetura vernacular e produção da habitação popular. Módulo, n. 3, 1985, pp. 31–33.

Gonzalez, Fernando. A cabana gaúcha. Módulo, n. 3, 1985, pp. 44–46.

Silva, Elizane Regina Mendes da; França, Liana Graça Suassuna de; Marinho, Valnízia de Oliveira; Barros, Vânia Souza Brito. Habitação de natureza social. Módulo, n. 2, 1985, pp. 62–63.

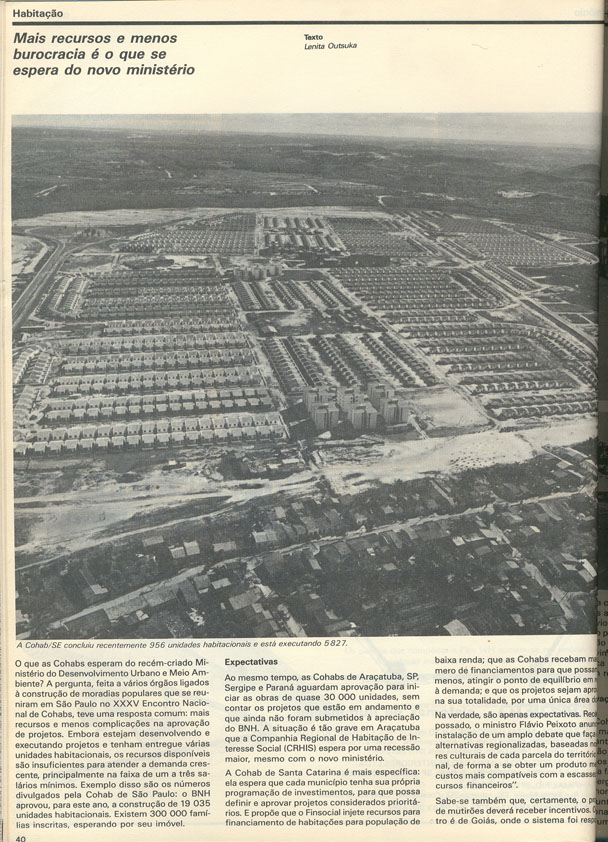

Mais recursos e menos burocracia é o que se espera do novo ministério

Outsuka, Lenita. Mais recursos e menos burocracia é o que se espera do novo ministério. Projeto, n. 2, 1985, pp. 40–41.

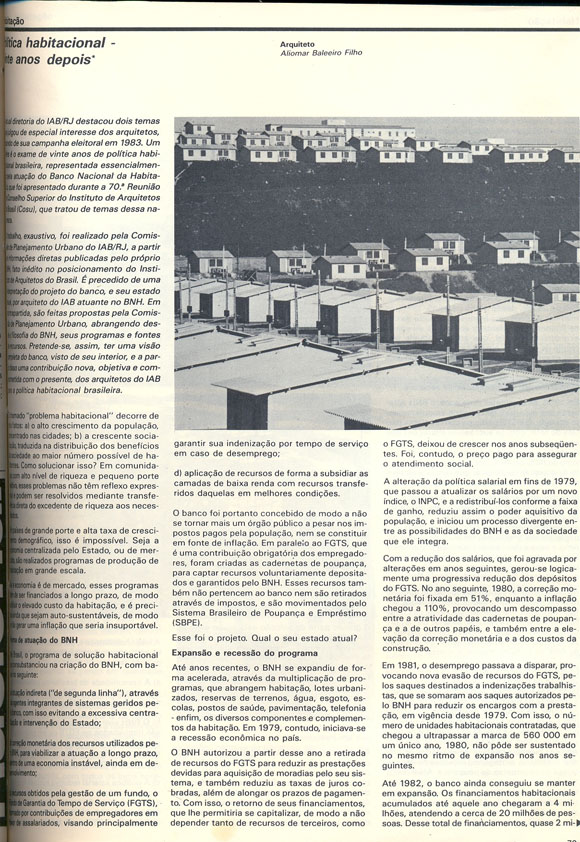

Política habitacional: vinte anos depois

Filho, Aliomar Baleeiro. Política habitacional: vinte anos depois. Projeto, n. 3, 1985, pp. 79–81.

Propostas do IAB / RJ: vinte anos depois

Comissão de Planejamento Urbano do IAB-RJ. Propostas de IAB/RJ: vinte anos depois. Projeto, n. 3, 1985, pp. 81–83.

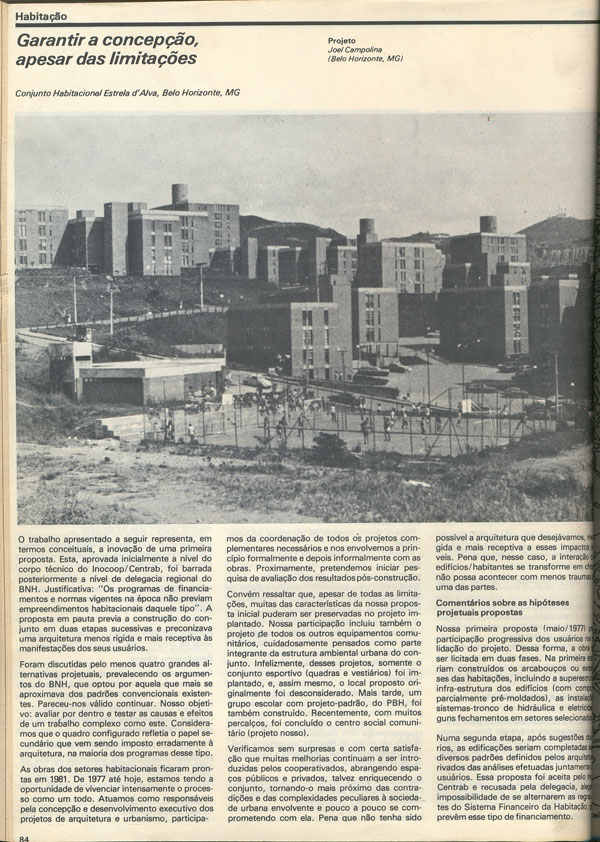

Garantir a concepção apesar das limitações

Campolina, Joel. Garantir a concepção apesar das limitações. Projeto, n. 5, 1985, pp. 84–88.

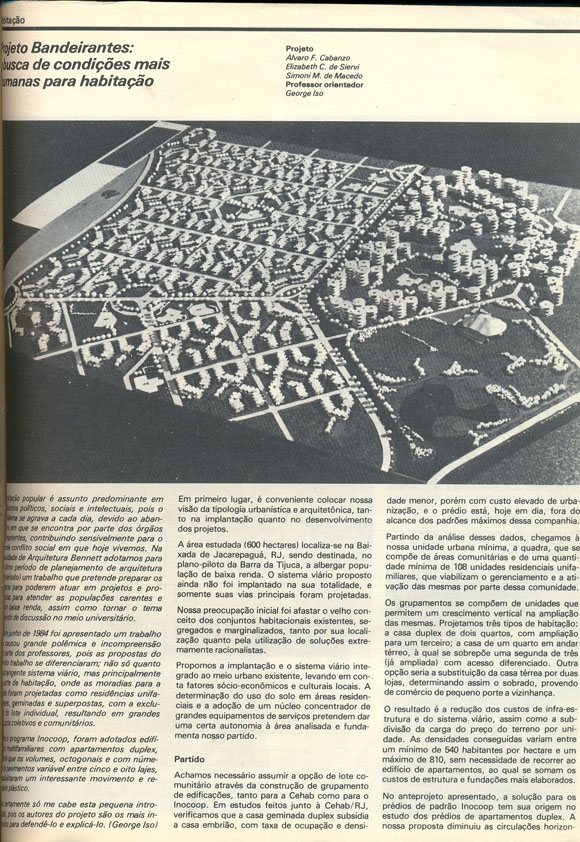

Projeto Bandeirantes: busca de condições mais humanas para habitação

Iso, George; Cabanzo, Álvaro F.; Siervi, Elizabeth C. de; Macedo, Simoni M. de. Projeto Bandeirantes: busca de condições mais humanas para habitação. Projeto, n. 3, 1985, pp. 89–91.

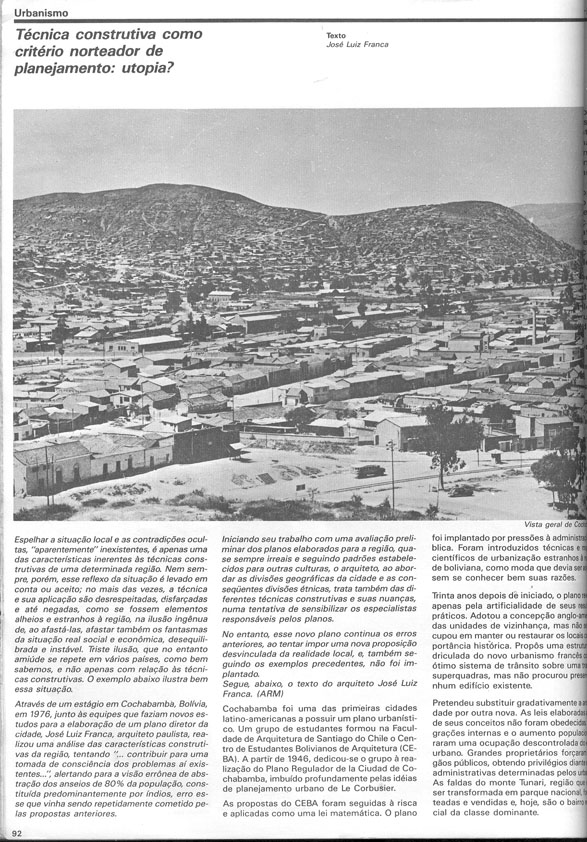

Técnica construtiva como critério norteador de planejamento: utopia?

Franca, José Luiz. Técnica construtiva como critério norteador de planejamento: utopia?. Projeto, n. 3, 1985, pp. 92–94.

Ainda a habitação da população de baixa renda

Montesano, Dario. Ainda a habitação da população de baixa renda. Projeto, n. 3, 1985, pp. 92–94.

Construvend: racionalização com materiais convencionais

[s.n.] Construvend: racionalização com materiais convencionais. Projeto, n. 1, 1985, p. 112.

Carvalho, Thereza Christina Couto. As dimensões da habitação. Projeto, n. 9, 1985, pp. 95–103.

A política habitacional como mecanismo de acumulação e legitimação

Guglielmi, Pascoal Mário Costa. A política habitacional como mecanismo de acumulação e legitimação. Projeto, n. 3, 1985, pp. 104–106.

Avaliação dos conjuntos habitacionais

[s.n.] Avaliação dos conjuntos habitacionais. Projeto, n. 2, 1985, pp. 20, 22.

Segawa, Hugo. Quem não tem onde morar?. Projeto, n. 1, 1985, p. 40.

Ensino da arquitetura para participação do usuário no desenho

Canedo, Maria Elisa Meira; Bienenstein, Regina. Ensino da arquitetura para participação do usuário no desenho. Projeto, n. 5, 1985, pp. 42, 44, 46, 48 e 50.

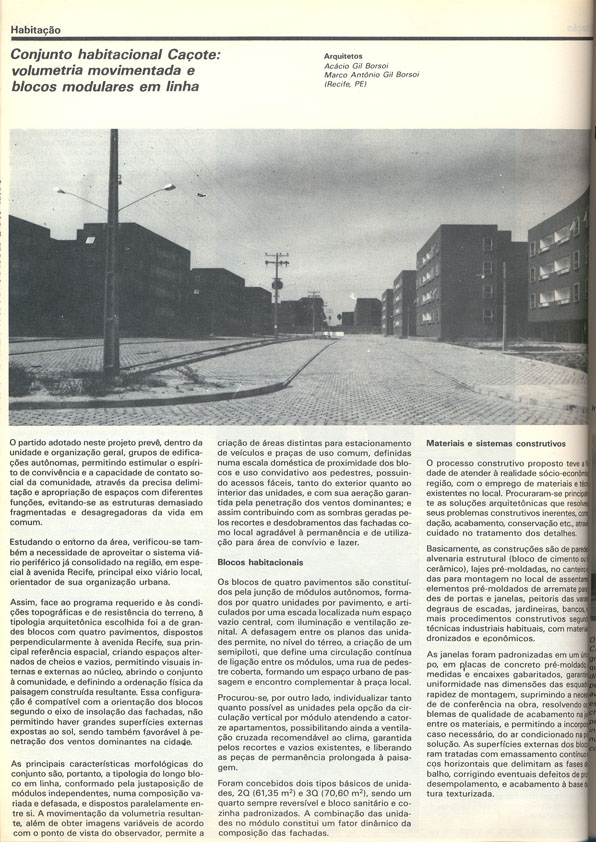

Borsoi, Acácio Gil; Borsoi, Marco Antônio Gil. Conjunto habitacional Caçote. Projeto, n. 4, 1985, pp. 100–103.

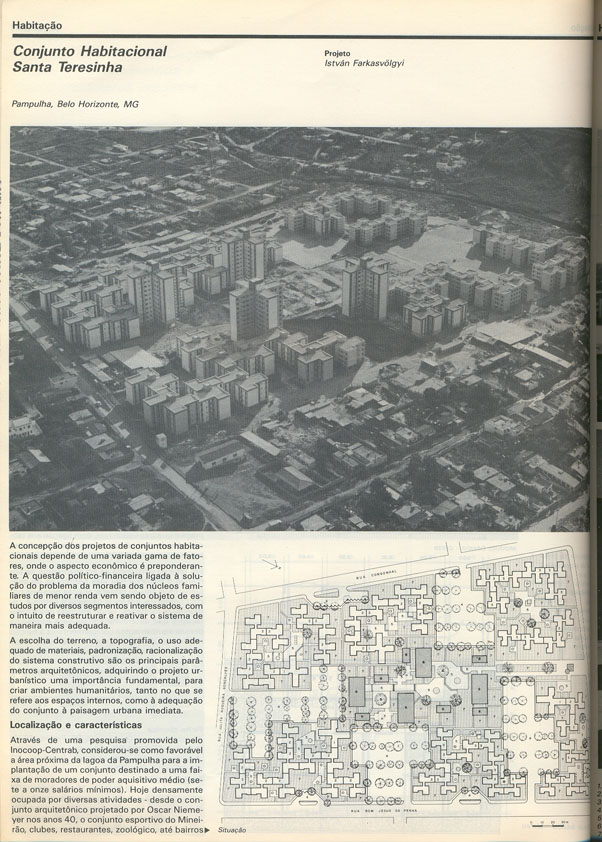

Conjunto habitacional Santa Terezinha

Farkasvolgyi, Istán. Conjunto habitacional Santa Terezinha. Projeto, n. 3, 1985, pp. 104–106.

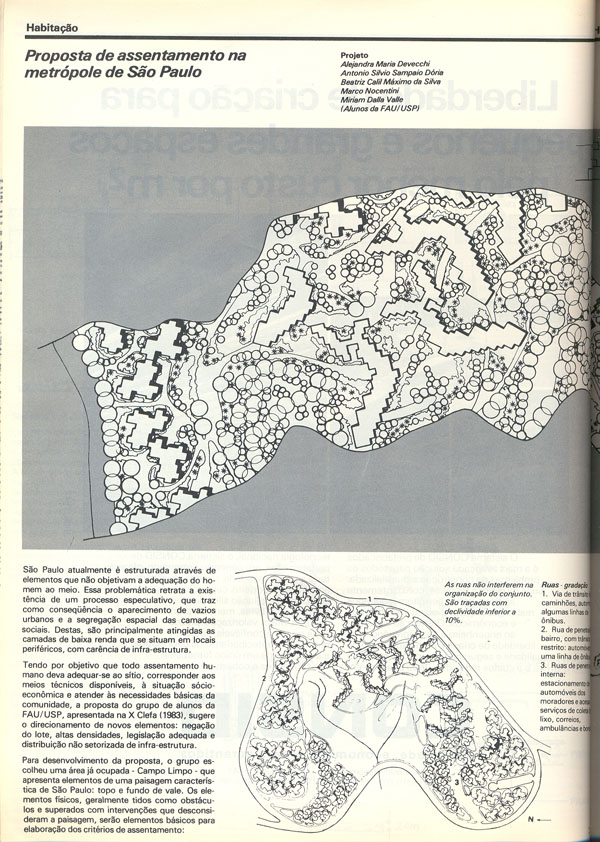

Proposta de assentamento na metrópole de São Paulo

Devecchi, Alejandra Maria; Dória, Antonio Silvio Sampaio; Silva, Beatriz Calil Máximo da; Nocentini, Marco; Valle, Miriam Dalla. Proposta de assentamento na metrópole de São Paulo. Projeto, n. 3, 1985, pp, 108–110.

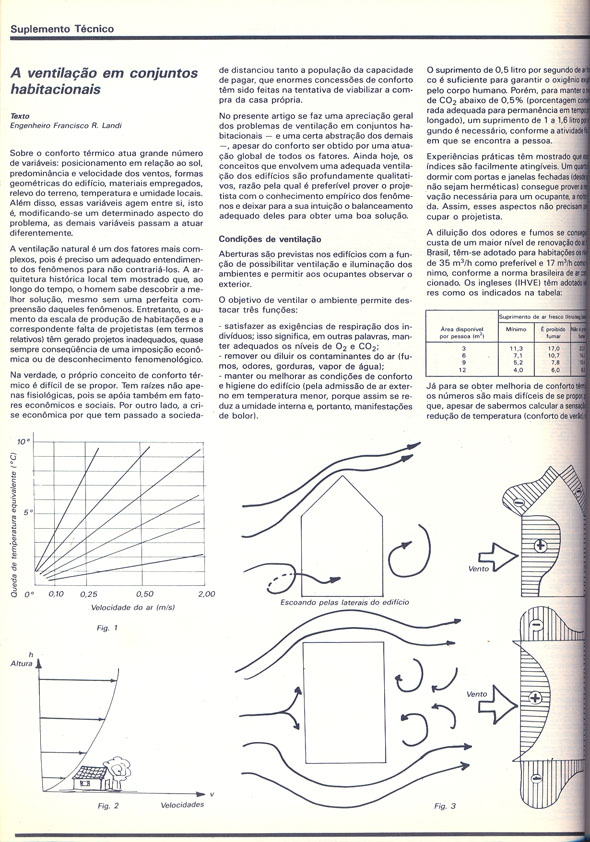

A ventilação em conjuntos habitacionais

Landi, Engenheiro Francisco R. A ventilação em conjuntos habitacionais. Projeto, n. 6, 1985, pp. 120–125.

Sabbag, Haifa Y. Fazendo a moradia popular. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 5, 1985, pp. 39–40, 45–47.

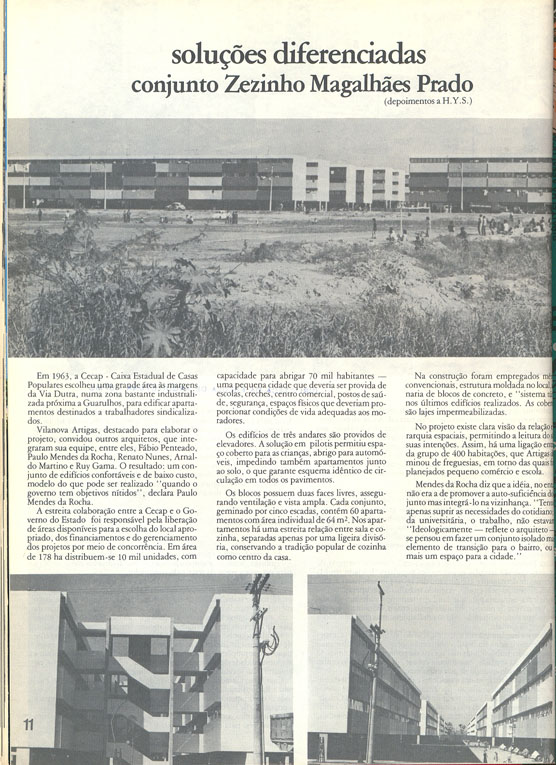

Sabbag, Haifa Y. Soluções diferenciadas. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 2, 1985, pp. 48, 51.

Almeida, Rubens de. A exigência política. Arquitetura e Urbanismo, v.1, n. 3, 1985, pp. 53–55.

Traduzir as aspirações coletivas

[s.n.] Traduzir as aspirações coletivas. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 3, 1985, pp. 61–63.

Guglielmi, Pascoal. O acesso à moradia. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 4, 1985, pp. 77–80.

Habitação popular: o que fazer

Singer, Paul. Habitação popular: o que fazer. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 3, 1985, pp. 97–99.

Ação tecnológica e produção de habitações

Souza, Roberto de. Ação tecnológica e produção de habitações. Arquitetura e Urbanismo, v. 1, n. 3, 1985, pp. 100–102

Prefeitura de São Paulo lança seu projeto de moradia

[s.n.] Prefeitura de São Paulo lança seu projeto de moradia. Projeto, n. 1, 1986, p. 127.

Fim do BNH; a Caixa Econômica Federal assume os financiamentos habitacionais.

Trabalho sobre invasão é premiado na UIA

[Marta Soban Tanaka; Alaine Colucci; Cláudio Libeskind, Maria do Carmo Maluf; Renato Ribas; Sérgio Panella; Tânia Eustáquio, Ulisses Florencio] Trabalho sobre invasão é premiado na UIA. Projeto, n. 3, 1986, p. 86–88.

Criação do Programa Nacional de Mutirões Habitacionais.

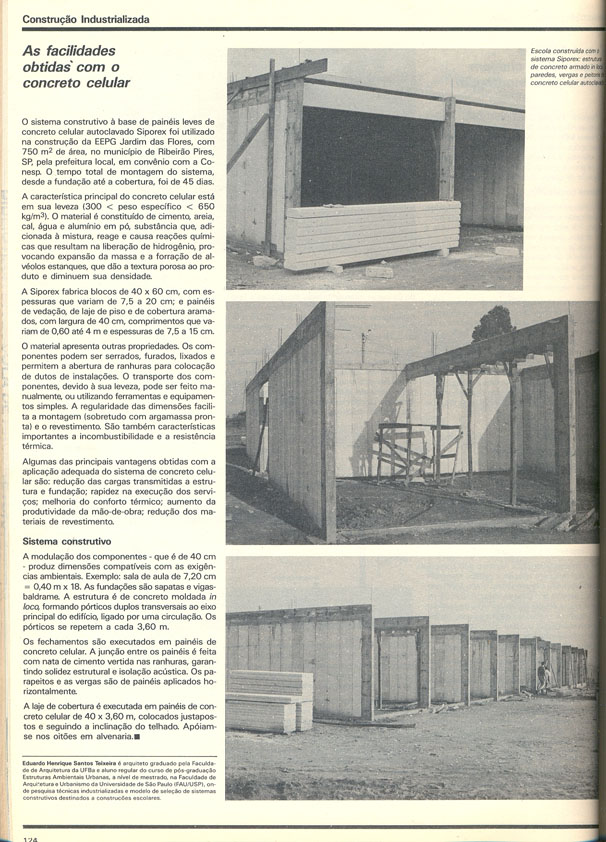

As facilidades obtidas com o concreto celular

Teixeira, Eduardo Henrique Santos. As facilidades obtidas com o concreto celular. Projeto, n. 1, 1986, p. 124.

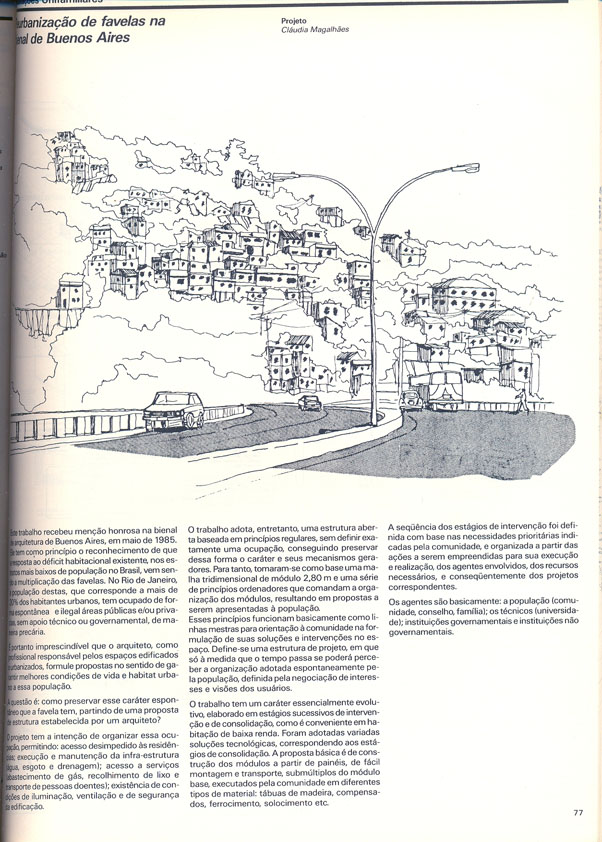

Reurbanização de favelas na Bienal de Buenos Aires

Magalhães, Cláudia. Reurbanização de favelas na Bienal de Buenos Aires. Projeto, n. 3, 1986, p. 77–79.

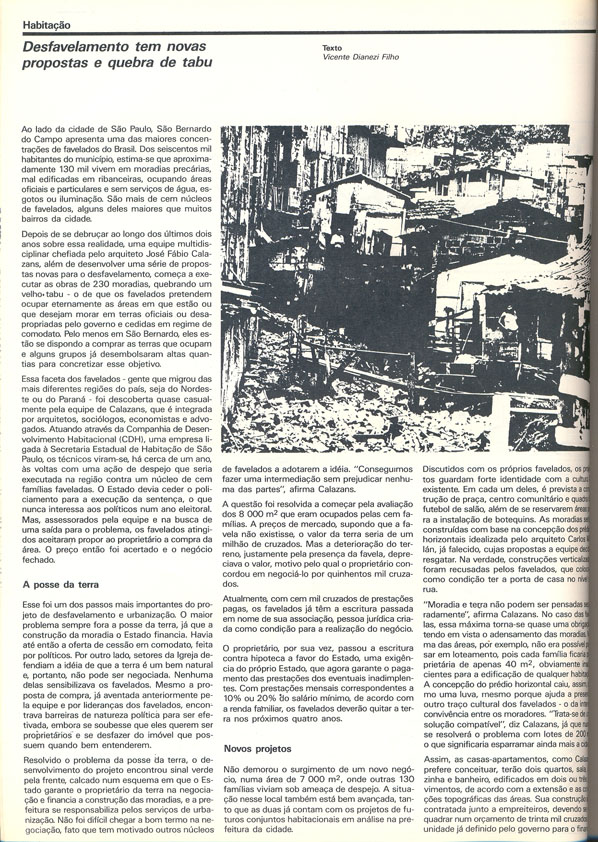

Desfavelamento tem novas propostas e quebra de tabu

Filho, Vicente Dianezi. Desfavelamento tem novas propostas e quebra de tabu. Projeto, n. 8, 1986, p. 80–87.

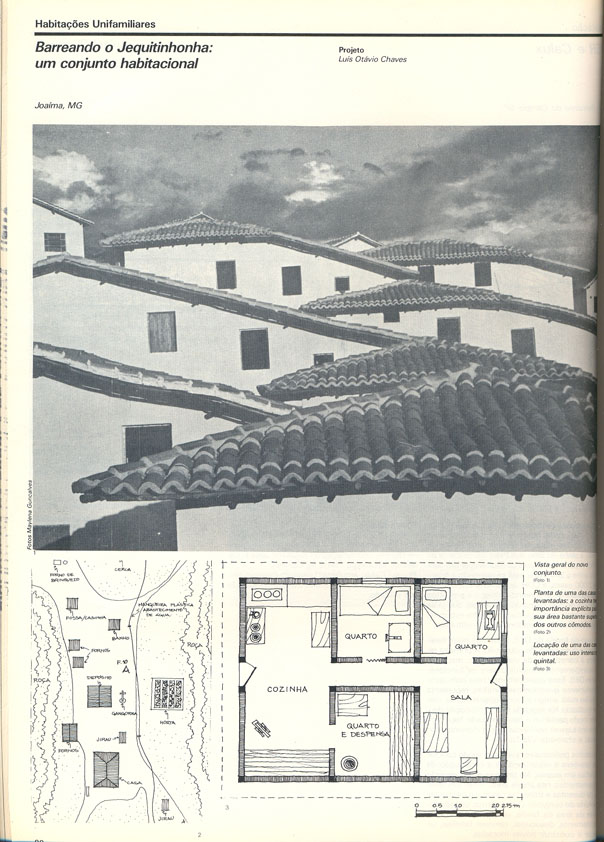

Barreando o Jequitinhonha: um conjunto habitacional

Chaves, Luís Otávio. Barreando o Jequitinhonha: um conjunto habitacional. Projeto, n.3, 1986, p. 88–90.

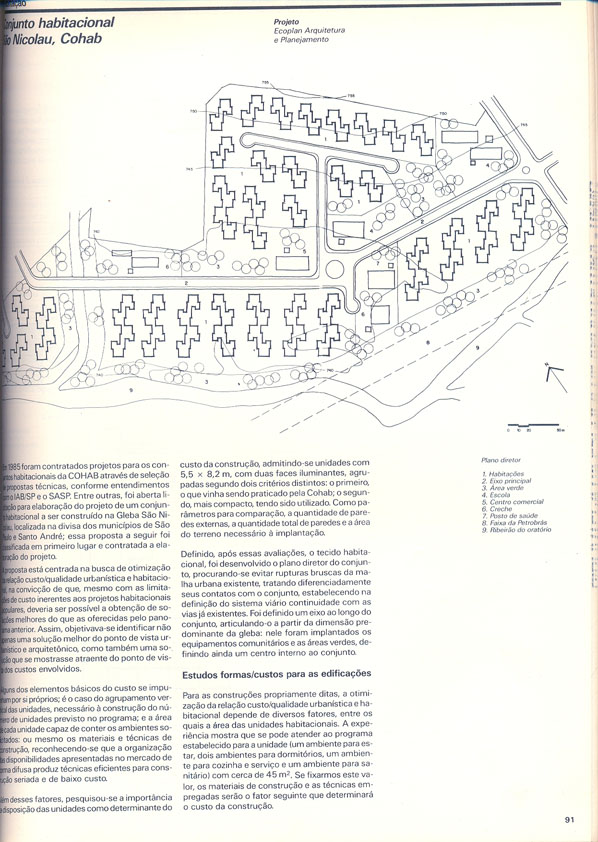

Conjunto habitacional São Nicolau, COHAB

[Ecoplan Arquitetura e Planejamento] Conjunto habitacional São Nicolau, COHAB. Projeto, n. 4, 1986, pp. 91–94.

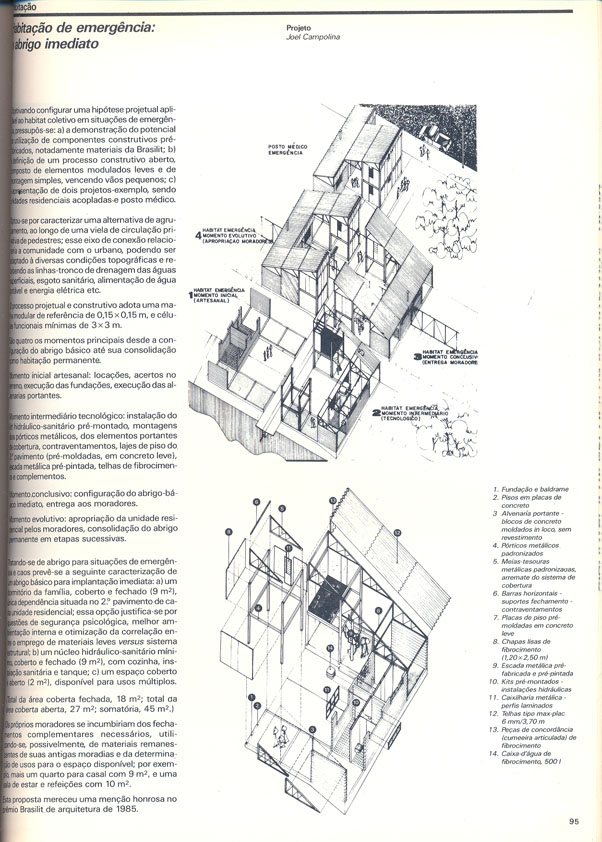

Habitação de emergência: abrigo imediato

Campolina, Joel. Habitação de emergência: abrigo imediato. Projeto, n. 1, 1986, p. 95.

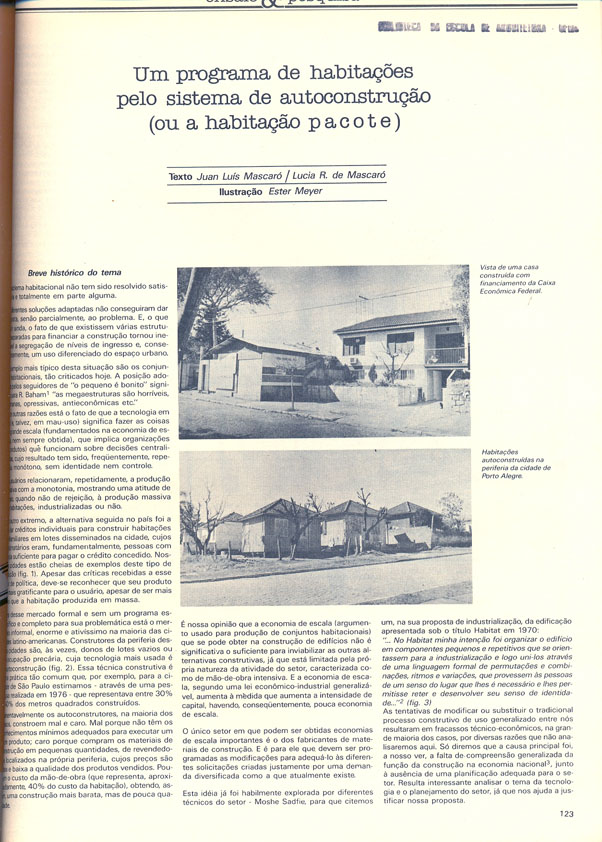

Um programa de habitações pelo sistema de autoconstrução

Mascaró, Juan Luís; Mascaró, Lucia R. de. Um programa de habitações pelo sistema de autoconstrução. Projeto, n. 4, 1986, pp. 123–126.

Comas, Carlos Eduardo Dias. O espaço da arbitrariedade. Projeto, n. 4, 1986, pp. 127–130.

Em São Simão, um exemplo que pode orientar os sem-casas

[Mauro de Castro Freitas] Em São Simão, um exemplo que pode orientar os sem-casas. Projeto, n. 3, 1986, pp. 85–87.

Uma política habitacional para a Nova República

Bruna, Paulo. Uma política habitacional para a Nova República. Projeto, n. 4, 1986, pp. 89–92.

Maricato, Ermínia; Moraes, M. Longe das câmeras de TV. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 5, 1986, pp. 102–106.

[s.n.] De todas as linguagens. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 6, 1986, pp. 54–59.

[Carlos Nelson dos Santos] (Com)Paixão. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 4, 1986, pp. 60–63.

[Carlos Eduardo Comas] A partir do bairro. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 3, 1986, pp. 64–66.

[Alfred Willer] Ponto de segregação?. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 3, 1986, pp. 67–69.

Filho, Silvio Belmonte de Abreu; Cabral, Gilberto Flores. Arquitetura e Urbanismo, v. 2, n. 3, 1986, pp. 101–103.

Maitrejean, Jon. Sem (essa) estética. Arquitetura e Urbanismo, n. 7, 1986, pp. 44–45.

Massuh, Layla Y. De cinzas e diamantes. Arquitetura e Urbanismo, n. 7, 1986, pp. 80–81. [Entrevistas com o historiador Félix Luna, o poeta e romancista Nicolás Cócaro e o arquiteto Juan Molina e Vedia]

Na Patagônia: deslocando o eixo

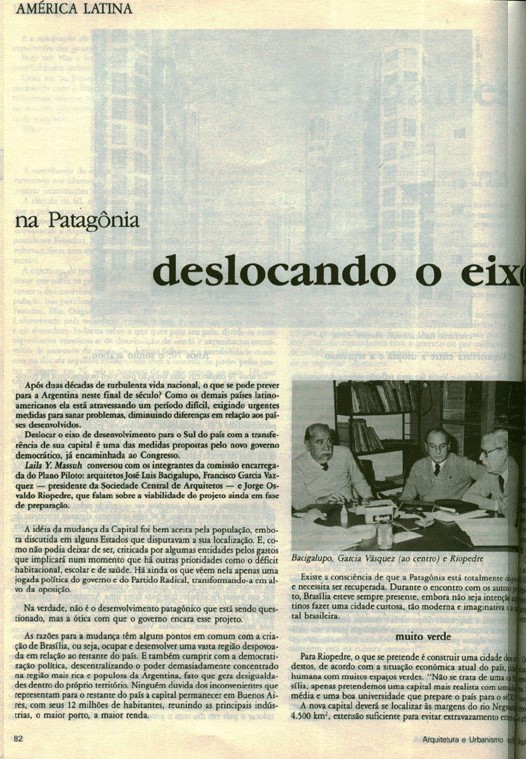

Massuh, Layla Y. Na Patagônia deslocando o eixo. Arquitetura e Urbanismo, n. 7, 1986, pp. 82–83. [Entrevistas com os arquitetos José Luis Bacigalupo, Francisco Garcia Vazquez e Jorge Osvaldo Riopedre]

Arquitetura cubana: para uma reformulação

Pedreira, Lívia Álvares. Para uma reformulação. Arquitetura e Urbanismo, n. 7, 1986, pp. 82–83. [Entrevista com arquiteto Roberto Segre]

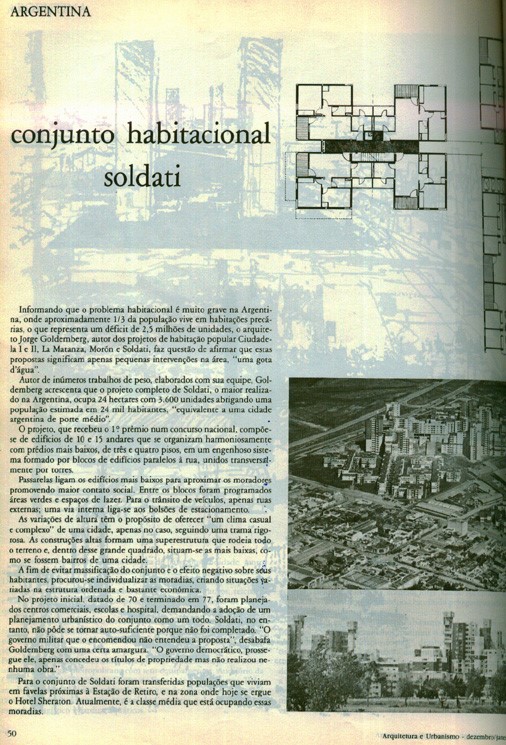

[s.n.] Conjunto habitacional Soldati. Arquitetura e Urbanismo, n. 9, 1986, pp. 50–52.

Cidade funcional versus figurativa a partir do bairro

[Carlos Eduardo Comas] Cidade funcional versus figurativa. Arquitetura e Urbanismo, n. 9, 1986, pp. 64–66.

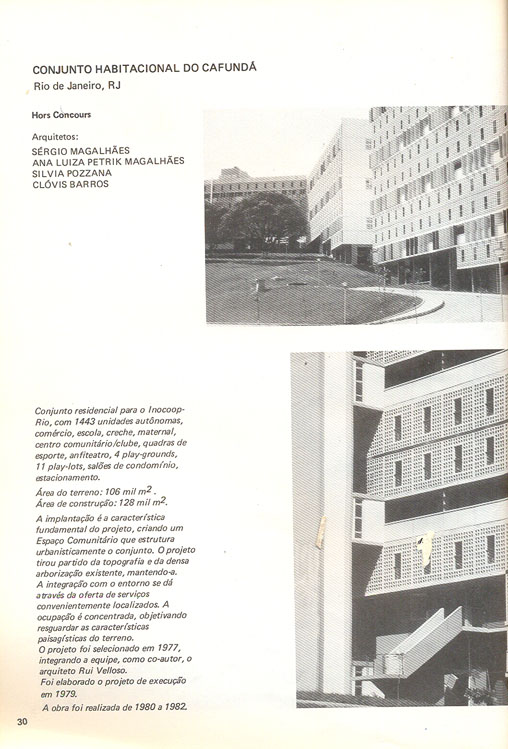

Conjunto habitacional do Cafundá

Magalhães, Sérgio; Magalhães, Ana Luiza Petrik; Pozzana, Silvia; Barros, Clóvis. Conjunto habitacional do Cafundá. Módulo, n. 2, 1987, pp. 30–31.

Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU) encaminha proposta à Assembleia Constituinte que resulta no capítulo da política urbana na Constituição.

Conjuntos habitacionais em trabalhos de estudantes

Del Rio, Vicente. Conjuntos habitacionais em trabalhos de estudantes. Módulo, n. 2, 1987, pp. 30–31.

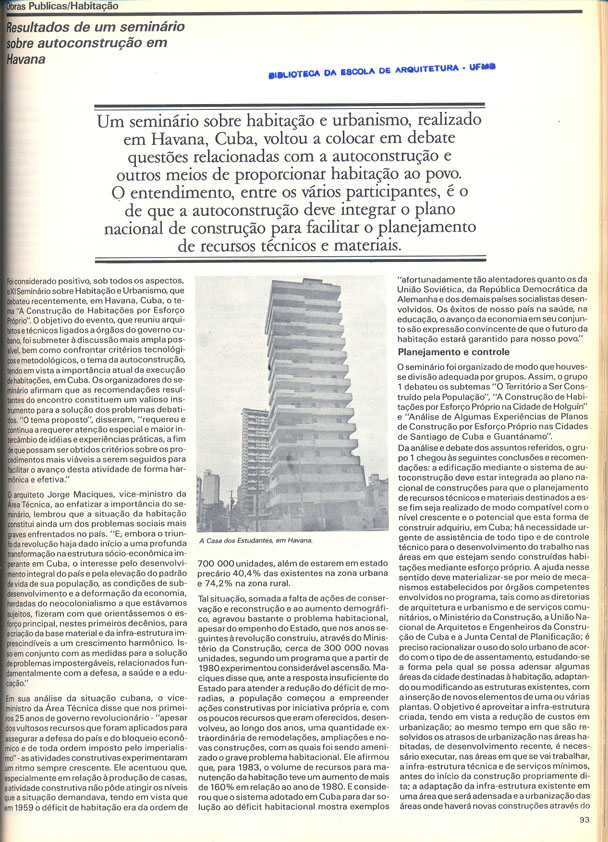

Resultados de um seminário sobre autoconstrução em Havana

[s.n.] Resultados de um seminário sobre autoconstrução em Havana. Projeto, n. 2, 1987, pp. 93–94.

Construção em ciclo aberto pode enfrentar o défici

[s.n.] Construção em ciclo aberto pode enfrentar o déficit. Projeto, n. 2, 1987, pp. 130–131.

Oliveira, Nildo Carlos. SOS para a habitação popular. Projeto, n. 1, 1987, pp. 14.

Burocracia atrasa entrega de conjunto feito por comunidade

[s.n.] Burocracia atrasa entrega de conjunto feito por comunidade. Projeto, n. 2, 1987, pp. 50–51.

O que o Habitec 87 propôs para resolver o problema habitacional

[s.n.] O que o Habitec 87 propôs para resolver o problema habitacional. Projeto, n. 2, 1987, pp. 110–111.

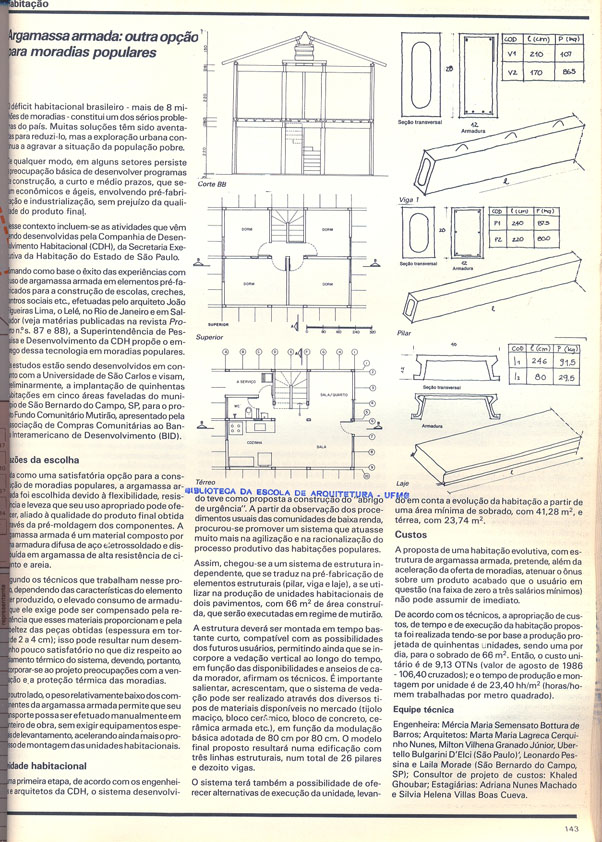

Argamassa armada: outra opção para moradias populares

[s.n.] Argamassa armada: outra opção para moradias populares. Projeto, n. 1, 1987, p. 143.

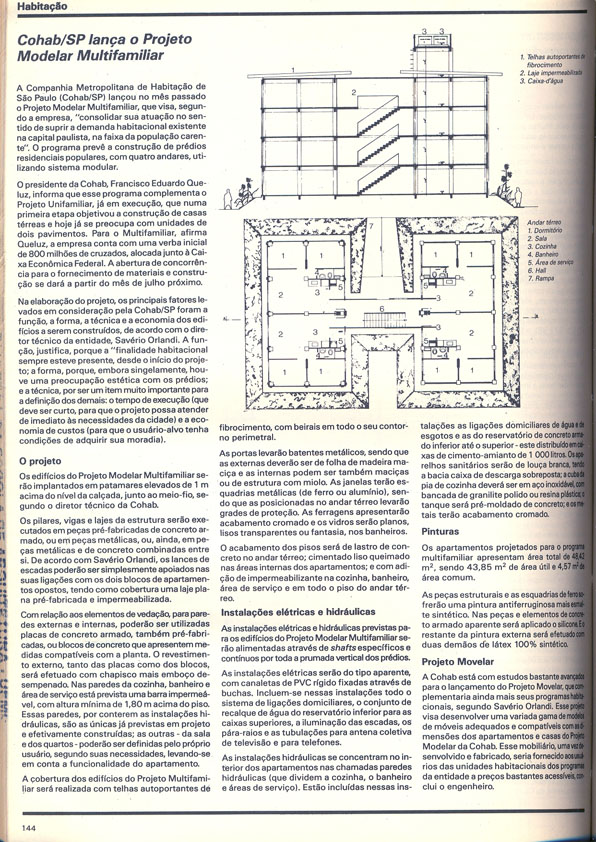

COHAB / SP lança o projeto modelar multifamiliar

[s.n.] COHAB/SP lança projeto modelar multifamiliar. Projeto, n. 1, 1987, p. 144.

Solo-cimento: alternativa a merecer divulgação

Segawa, Hugo. Solo-cimento: alternativa a merecer divulgação. Projeto, n. 1, 1987, p. 48.

Governo paulista assegura recursos para 20.000 habitações

[s.n.] Governo paulista assegura recursos para 20.000 habitações. Projeto, n. 1, 1987, p. 49.

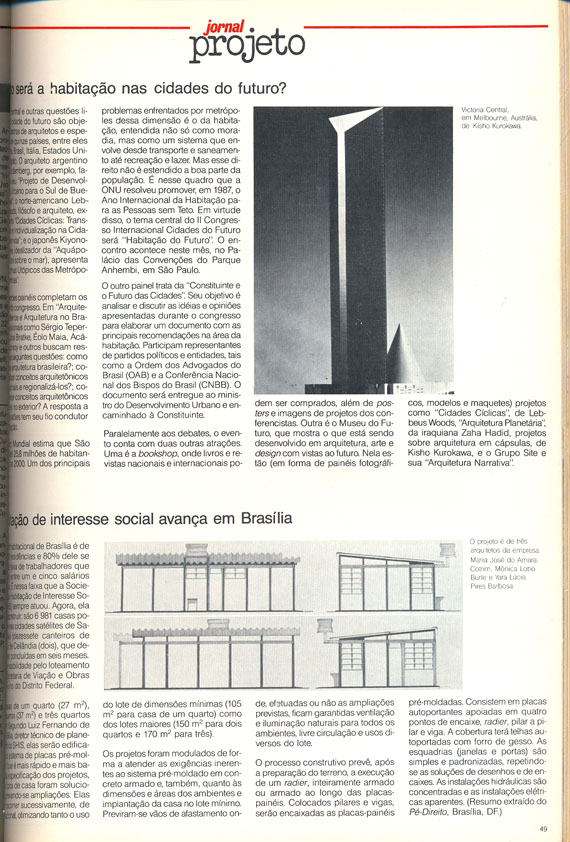

Como será a habitação nas cidades do futuro?

[s.n] Como será a habitação nas cidades do futuro?. Projeto, n. 1, 1987, p. 49.

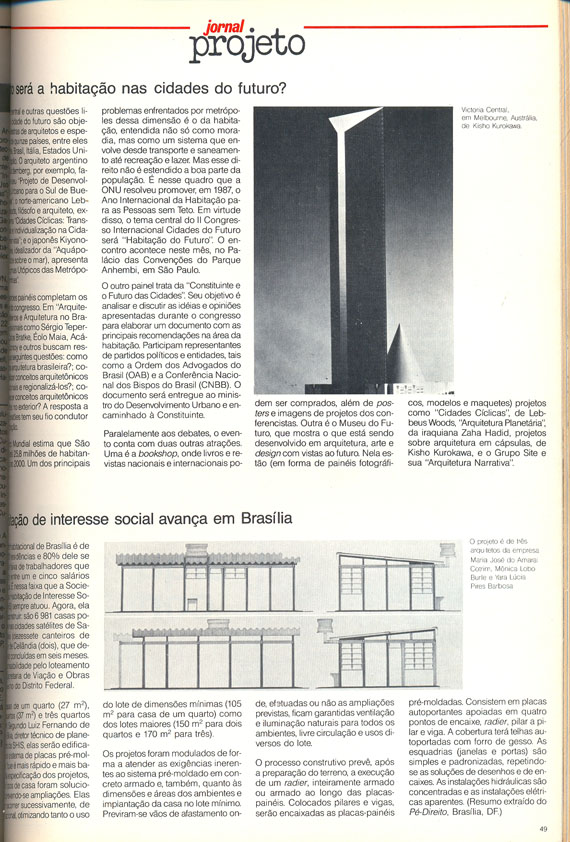

Habitação de interesse social avança em Brasília

[s.n.] Habitação de interesse social avança em Brasília. Projeto, n. 1, 1987, p. 49.

Secretários de habitação criticam política do setor e propõem reforma

[s.n.] Secretários de habitação criticam política do setor e propõem reforma. Projeto, n. 2, 1987, p. 50–51.

Habitação popular: há dinheiro mas falta vontade política

Oliveira, Nildo Carlos. Habitação popular: há dinheiro mas falta vontade política. Projeto, n. 1, 1987, p. 54.

Habitação em Salvador, o que o IAB / BA propõe

Bonduki, Nabil G. Habitação em Salbador, o que o IAB/BA propõe. Projeto, n. 2, 1987, p. 82-83.

O arquiteto e a habitação popular

Cavalcanti, Lauro. O arquiteto e a habitação popular. Projeto, n. 5, 1987, p. 143–147.

Especulação com terras urbanas impede política habitacional

[s.n.] Especulação com terras urbanas impede política habitacional. Projeto, n. 1, 1987, p. 49.

FIESP lança programa habitacional para trabalhadores da indústria

[s.n.] FIESP lança programa habitacional para trabalhadores da indústria. Projeto, n. 2, 1987, p. 162–163.

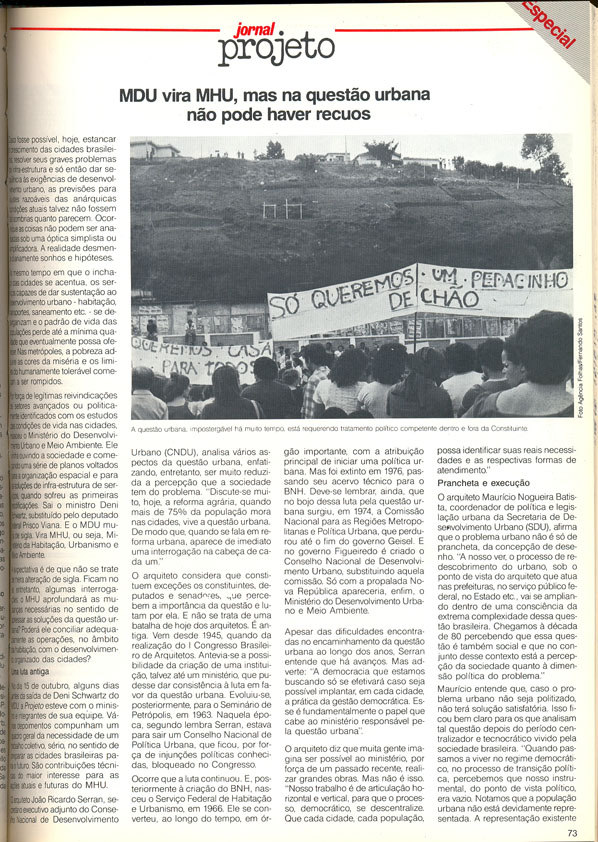

MDU vira MHU, mas na questão urbana não pode haver recuos

Oliveira, Nildo Carlos. MDU vira MHU, mas na questão urbana não pode haver recuos. Projeto, n. 3, 1987, pp. 93–95.

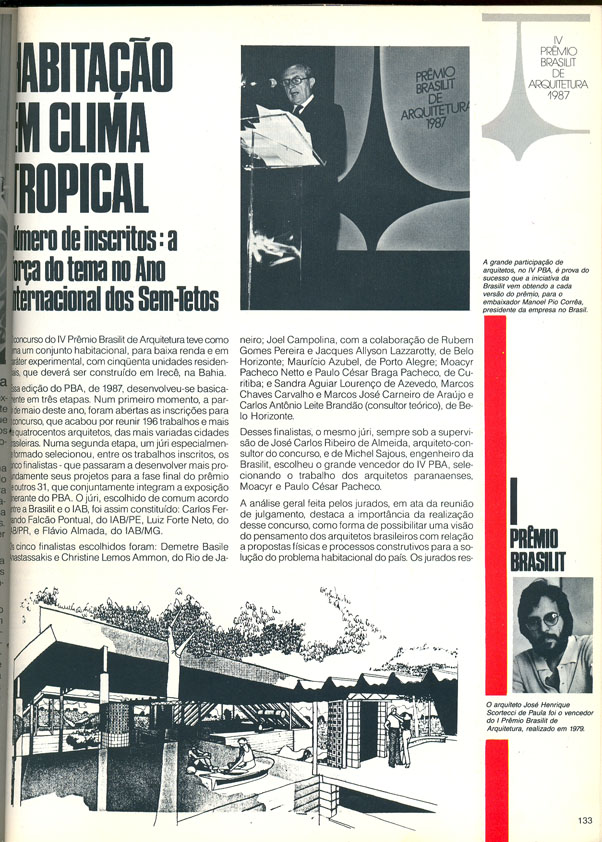

[s.n.] Habitação em clima tropical. Projeto, n. 21, 1987, pp. 133–153.

O pré-fabricado, com futuro garantido

[s.n.] O pré-fabricado, com futuro garantido. Sistemas Construtivos, n. 1, 1987, p. 48.

Além do ágio, faltam materiais e mão-de-obra

[s.n.] Além do ágio, faltam materiais e mão-de-obra. Sistemas Construtivos, n. 1, 1987, p. 60.

A alternativa energética para habitações populares

[s.n.] A alternativa energética para habitações populares. Sistemas Construtivos, n. 2, 1987, pp. 86–87.

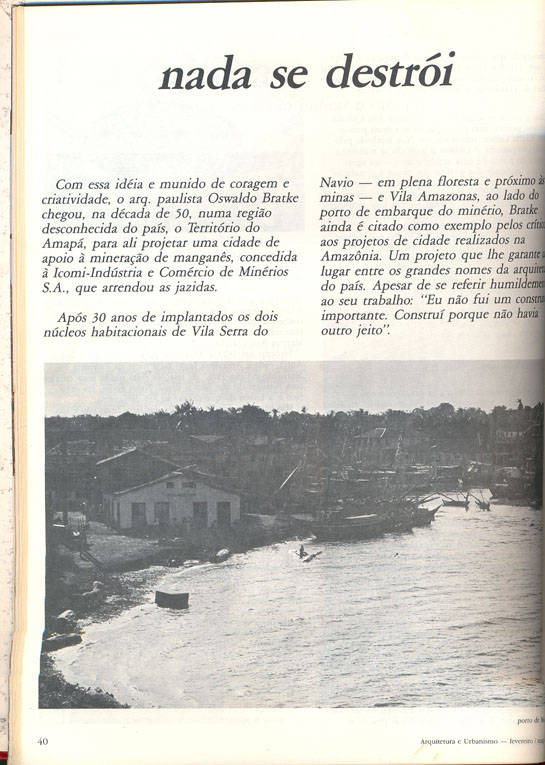

[s.n.] Nada se destrói. AU, v. 2, n. 6, 1987, pp. 40–45.

[s.n.] As 12 cidades. AU, v. 2, n. 7, 1987, pp. 64–70.

Saída para a crise habitacional?

[s.n.] Saída para a crise habitacional? AU, v. 3, n. 4, 1987, pp. 81–84.

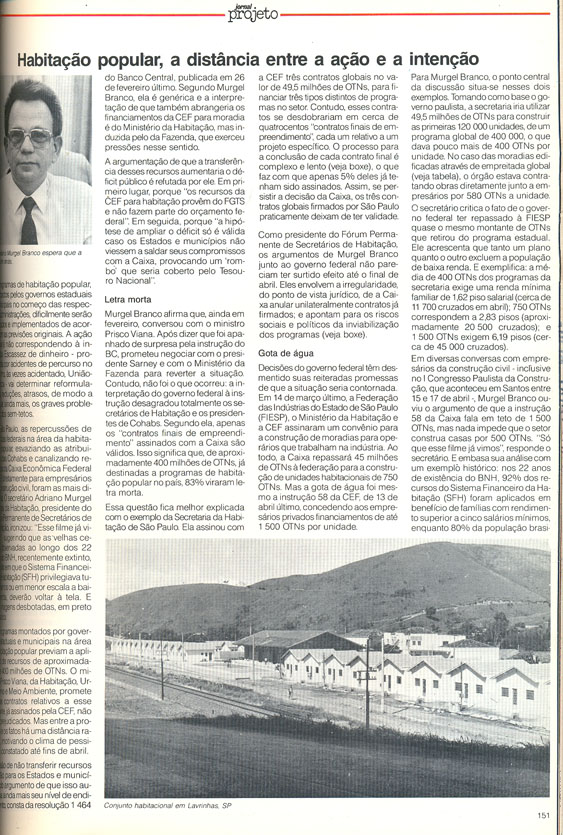

Habitação popular, a distância entre a ação e a intenção

[s.n.] Habitação popular, a distância entre a ação e a intenção. Projeto, n. 3, 1988, pp. 151–153.

Constituição da República.

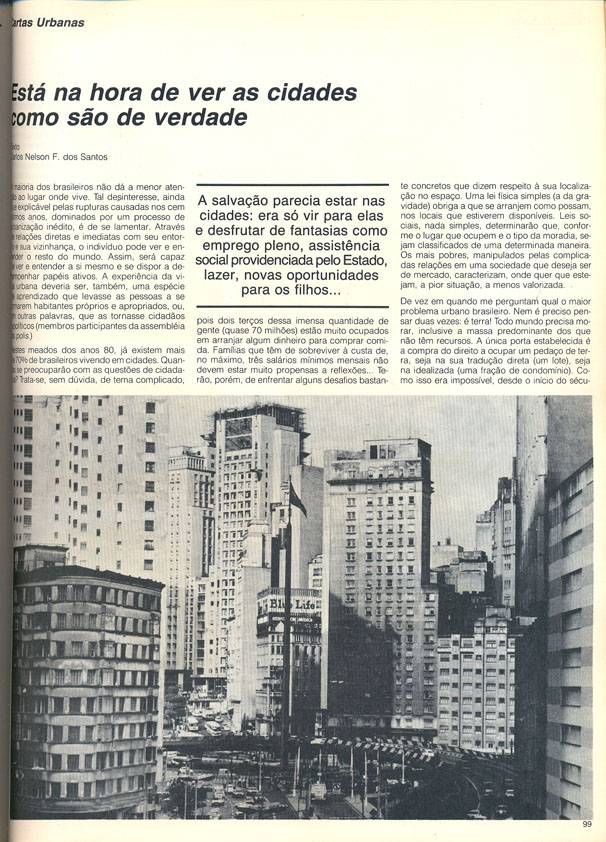

Está na hora de ver as cidades como são de verdade

Santos, Carlos Nelson F. dos. Está na hora de ver as cidades como são de verdade. Projeto, n. 4, 1988, pp. 99–102.

A arquitetura e a indústria imobiliária

[s.n.] A arquitetura e a indústria imobiliária. Projeto, n. 2, 1988, pp. 114–115.

Entidades examinam invasão urbana no Rio

[s.n.] Entidades examinam invasão urbana no Rio. Projeto, n. 1, 1988, p. 163.

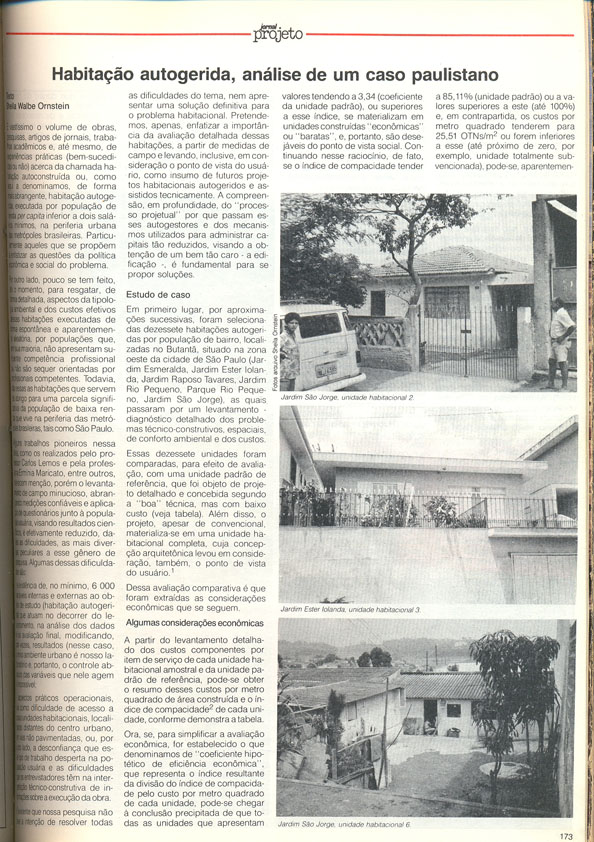

Habitação autogerida: análise de um caso paulistano

Ornstein, Sheila Walbe. Habitação autogerida: análise de um caso paulistano. Projeto, n. 3, 1988, pp. 173–175.

Arquiteto afirma que CDH desviou verbas da favela

[s.n.] Arquiteto afirma que CDH desviou verbas da favela. Projeto, n. 1, 1988, p. 158.

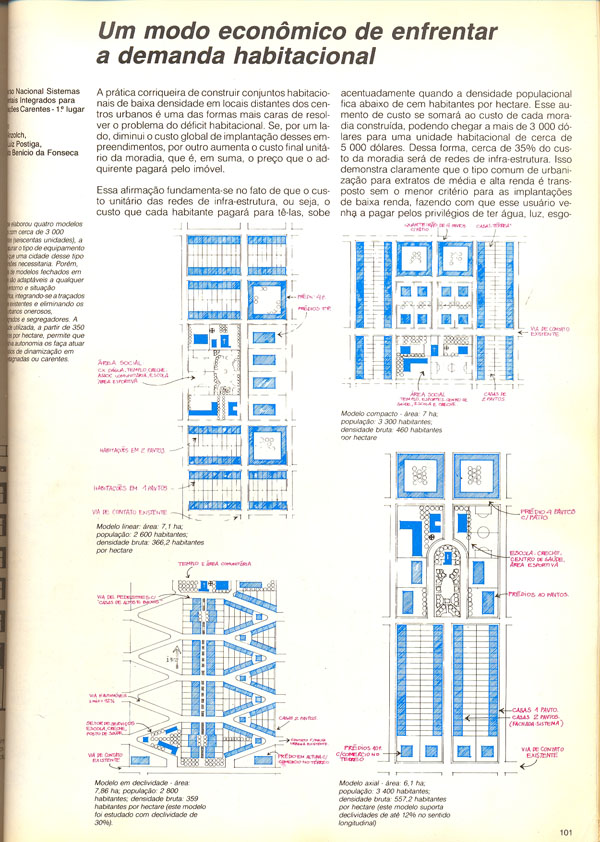

Um modo econômico de enfrentar a demanda habitacional

[s.n.] Um modo econômico de enfrentar a demanda habitacional. Projeto, n. 3, 1988, pp. 101–103.

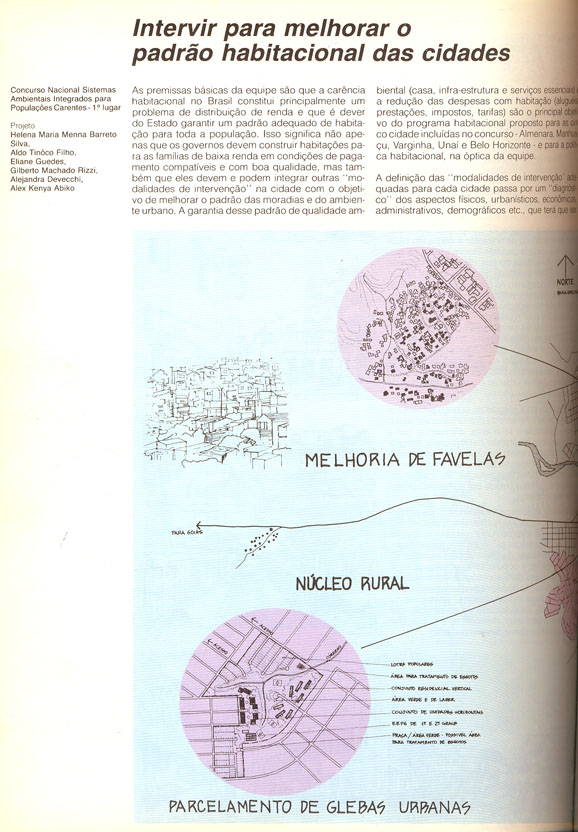

Intervir para melhorar o padrão habitacional das cidades

[s.n.] Intervir para melhorar o padrão habitacional das cidades. Projeto, n. 4, 1988, pp. 104–107.

[s.n.] Questão de praticidade. Sistemas Construtivos, n. 4, 1988, pp. 24, 26, 30, 32.

[Anúncio] Módulo Metálico. Coferraço. Arquitetura e Urbanismo, n. 20, 1988, p. 112.

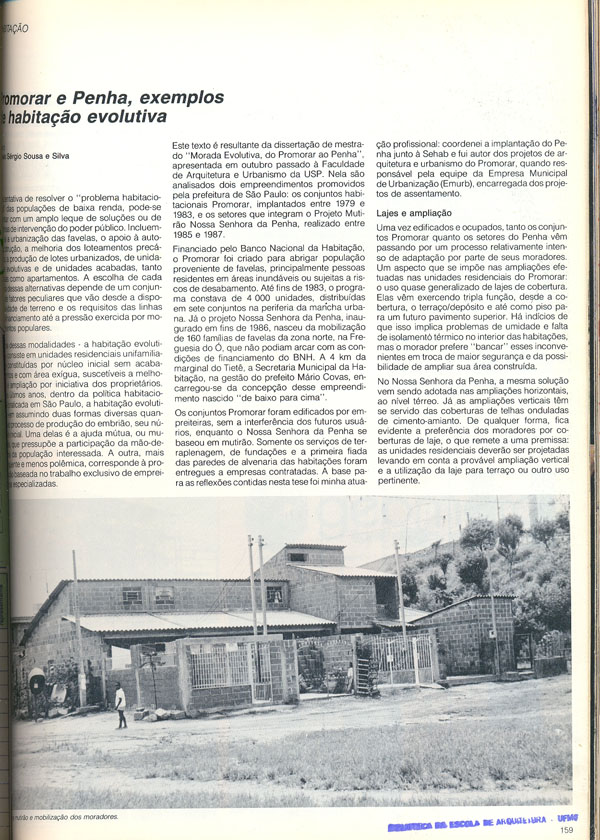

Promorar e Penha, exemplos de habitação evolutiva

Silva, Paulo Sérgio Sousa e. Promorar e Penha, exemplos de habitação evolutiva. Projeto, n. 3, 1989, pp. 159–161.

Luiza Erundina assume a prefeitura de São Paulo.

Casas pré-fabricadas da Cinasa

Hisgail, Alzira. Casas pré-fabricadas da Cinasa. AU, v. 5, n. 1, 1989, p. 119.

Criação do Orçamento Participativo de Porto Alegre.

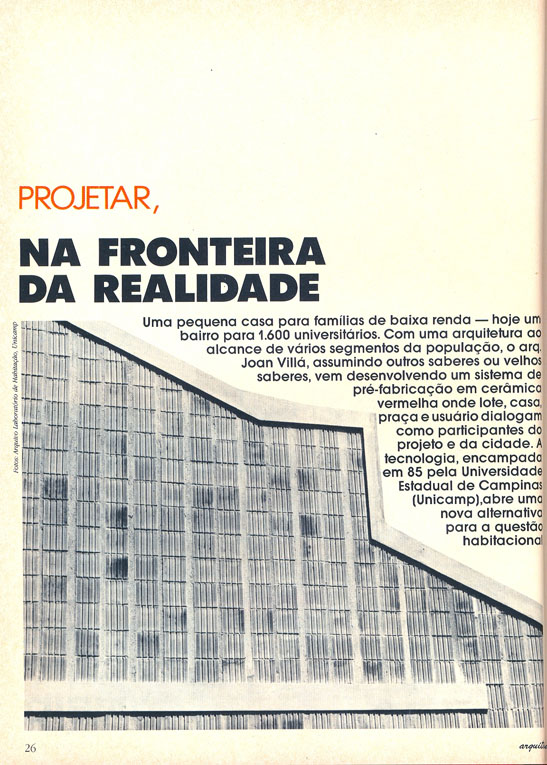

[s.n.] Na fronteira da realidade. Arquitetura e Urbanismo, v. 5, n. 12, 1989, pp. 26–37.

[Ermínia Maricato] Entrevista Ermínia Maricato. Arquitetura e Urbanismo, v. 5, n. 2, 1989, pp. 38–39.

Produção e transferência de tecnologia em habitação popular

Souza, Roberto de. Produção e transferência de tecnologia em habitação popular. Arquitetura e Urbanismo, v. 5, n. 4, 1989, pp. 118–121.

[Anúncio] Premo. Arquitetura e Engenharia, n. 161, 1989, p. 1.

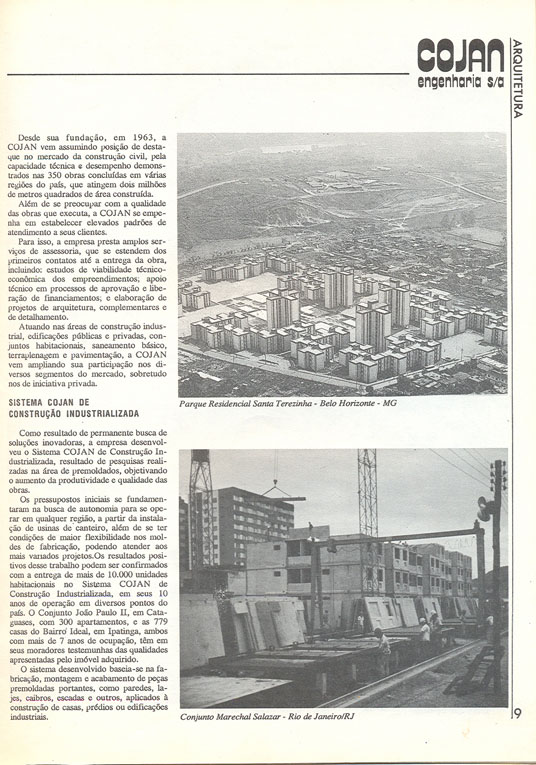

Sistema Cojan de construção industrializada

[s.n.] Sistema Cojan de construção industrializada. Arquitetura e Engenharia. v. 41, n. 3, 1990, pp. 9–11.

Pres. Fernando Collor (15/03/1990 - 29/12/1992).

Suspensão de consórcio de imóveis gera protesto

[s.n.] Suspensão de consórcio de imóveis gera protesto. Arquitetura e Engenharia. v. 41, n. 1, 1990, p. 39.

Criação do Coletivo Usina.

Habitação, uma utopia possível

Maricato, Ermínia. Habitação, uma utopia possível. Projeto, n. 2, 1990, pp. 69–70.

Melhoria de qualidade nos projetos de habitação popular

Camargo, Maria Inês. Melhoria de qualidade nos projetos de habitação popular. Projeto, n. 1, 1990, p. 71.

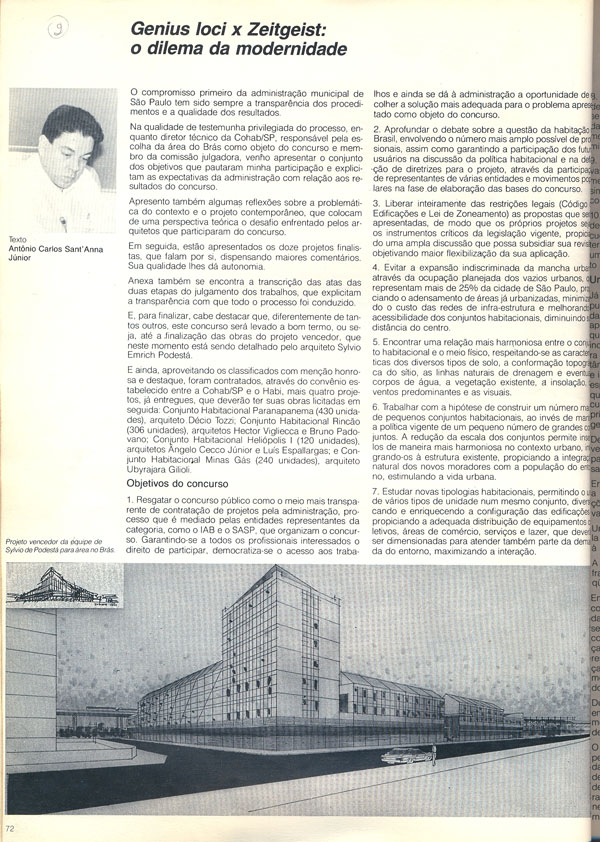

Genius loci x Zeitgeist: o dilema da modernidade

Sant'anna Junior, Antônio Carlos. Genius loci x Zeitgeist: o dilema da modernidade. Projeto, n. 2, 1990, pp. 72–73.

Concurso público de anteprojetos para habitação popular

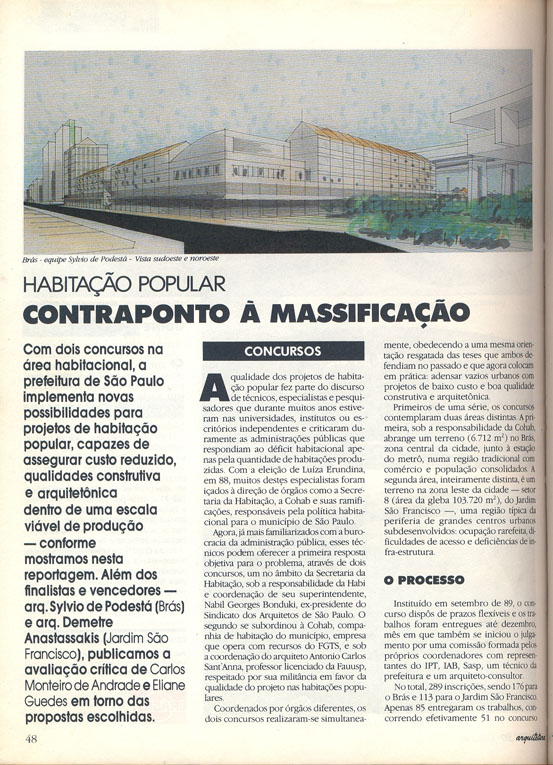

[s.n.] Concurso público de anteprojetos para habitação popular. Projeto, n. 17, 1990, pp. 74–90. [ Projetos de Alejandra M. Devecchi; Ana Lúcia Aurélio; Ângelo Cecco Jr.; Antônio Carlos Ogando de Oliveira; Bruno Roberto Padovano; Canagé Vilhena; Carlos Maximiliano Fayet; Christiane Ammon; Cláudio Luiz Araújo; Cristina Haas; Dayse Góis; Décio Tozzi; Demetre Anastassakis; Edna José Nagle; Eduardo Koatz; Guilherme Lopes Silva; Guilherme Wendel de Magalhães; Guilherme Zamoner Neto; Hector Ernesto Vigliecca Gani; Henrique Fina; Hugo Biagi Filho; Joel Campolina; José Silva Costa; Lauresto Couto Esher; Léa Anastassakis; Leonardo Tossiaki Oba; Luciano Margotto; Luiz Paulo Conde; Marcelo Ursini; Marina de Barros Brisolla; Mario Antônio da Silva Guerra Roque; Mauro Almada; Mauro Neves Nogueira; Napoleão Ferreira da Silva Neto; Norbeto Bardelli dos Santos; Nuno de Azevedo Fonseca; Pedro Cascon; Raquel Millani Oba; Roberto Claúdio Dos Santos; Rose Elaine Borges; Sérgio Bolivar; Sergio Salles; Sônia Le Cocq; Sylvio E. de Podestá; Tânia Mara Martins Rossi; Ubyrajara Gilioli]

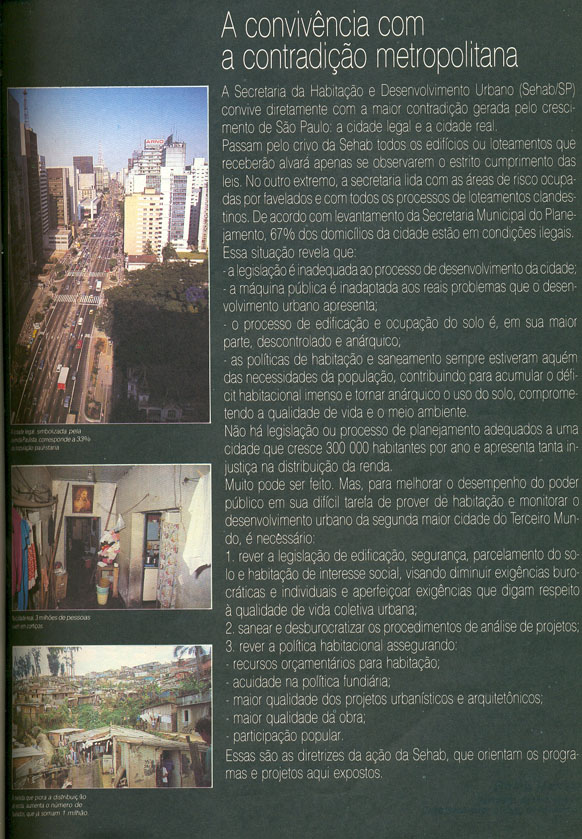

A convivência com a contradição metropolitana, sobre política habitacional, mutirões, COHAB

[s.n.] A convivência com a contradição metropolitana, sobre política habitacional, mutirões, COHAB. Projeto, n. 1, 1990, p. 75.

O empenho em viabilizar uma política habitacional

[s.n.] O empenho em viabilizar uma política habitacional. Projeto, n. 3, 1990, pp. 76–78.

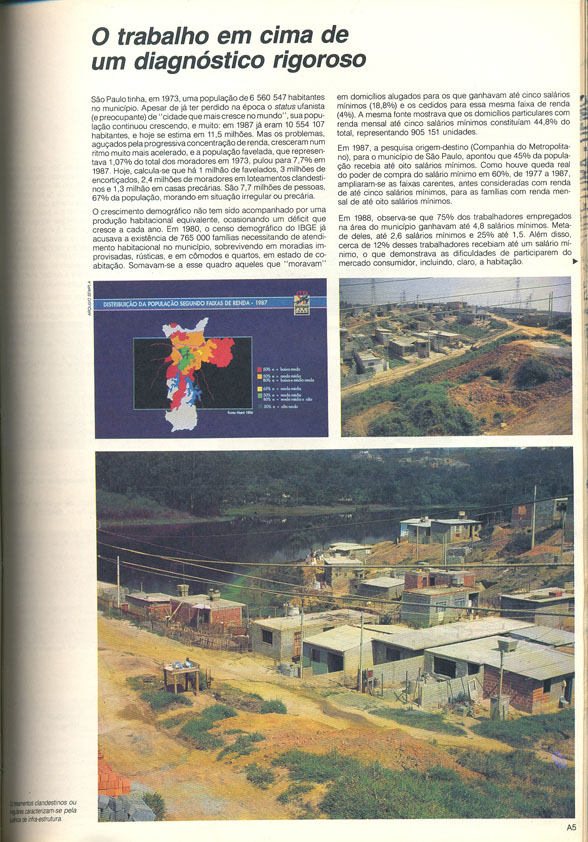

O trabalho em cima de um diagnóstico rigoroso

[s.n.] O trabalho em cima de um diagnóstico rigoroso. Projeto, n. 2, 1990, pp. 79–80.

A COHAB, correndo atrás do prejuízo

[s.n.] A COHAB, correndo atrás do prejuízo. Projeto, n. 3, 1990, pp. 84–86.

Moradores discutem urbanização de favelas

[s.n.] Moradores discutem urbanização de favelas. Projeto, n. 2, 1990, pp. 88–89.

[s.n.] Cortiço: indicando caminhos. Projeto, n. 2, 1990, pp. 90–91.

[s.n.] Em análise, 2800 processos. Projeto, n. 1, 1990, p. 92.

Campinas pode ganhar mais casas populares

[s.n.] Campinas pode ganhar mais casas populares. Projeto, n. 1, 1990, p. 106.

[s.n.] Contraponto à massificação. Arquitetura e Urbanismo, v. 6, n. 16, 1990, pp. 48–63. [Projetos de Canagé Vilhena; Carlos Roberto Monteiro de Andrade; Christiane Ammon; Cristina Haas; Dayse Góis; Demetre Anastassakis; Eduardo Koatz; Pedro Cascon; Sônia Le Cocq; Sylvio de Podestá]

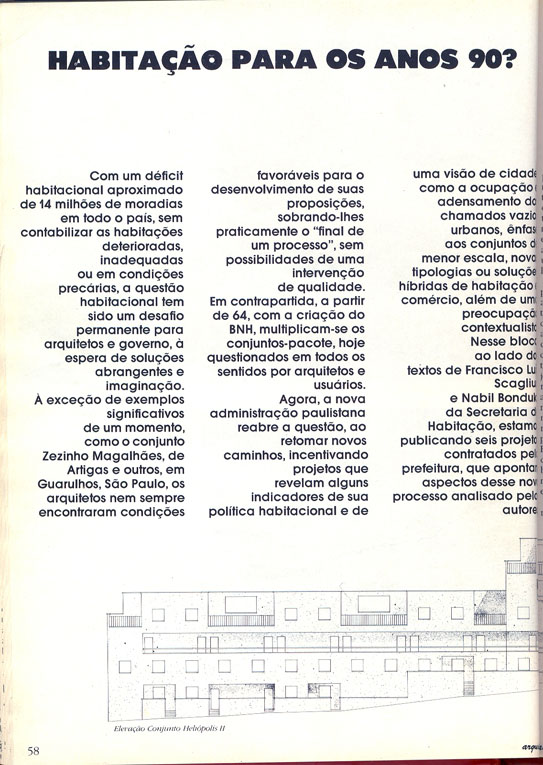

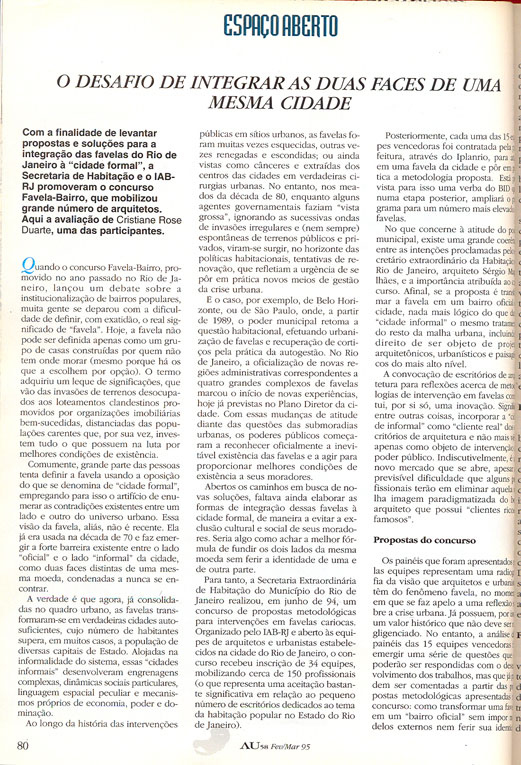

[s.n.] Habitação para os anos 90?. Arquitetura e Urbanismo, v. 7, n. 20, 1990, pp. 58–77. [Projetos de Ângelo Cecco Jr.; Bruno Roberto Padovano; Décio Tozzi; Edna José Nagle; Francisco Luís Scagliusi; Hector Vigliecca Gani; Luis Espallargas; Nabil Bonduki; Rose Borges; Ubyrajara Gilioli;]

Novas tipologias conjugando a casa popular

[s.n.] Novas tipologias conjugando a casa popular. Arquitetura e Urbanismo, v. 7, n. 7, 1990, pp. 78–84. [Projetos de Heloisa Gama de Oliveira; Humberto Magalhães Carneiro; Marília Dalva Magalhães Carneiro; Willian Sidney]

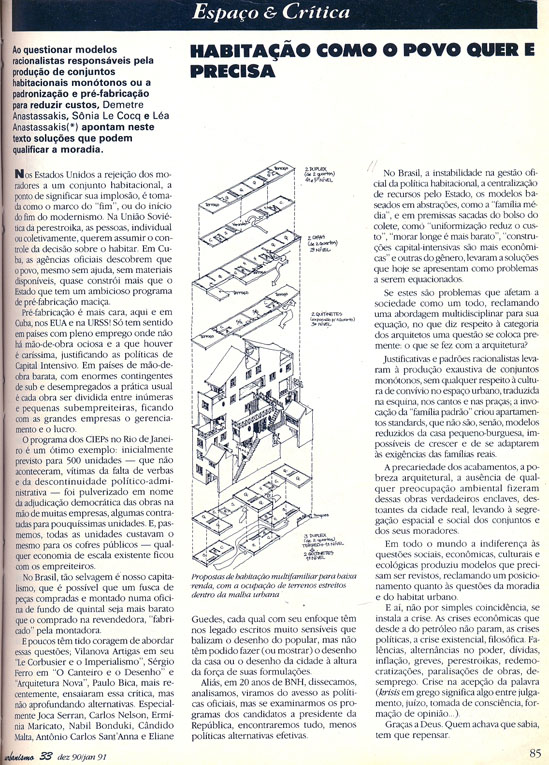

Habitação como o povo quer e precisa

Anastassakis, Demetre; Le Cocq, Sônia; Anastassakis, Léa. Habitação como o povo quer e precisa. Arquitetura e Urbanismo, v. 7, n. 3, 1990, pp. 85–87.

[s.n] Seção de produtos e serviços. Arquitetura e Engenharia, n. 163, 1990, p. 44.

São Paulo busca respostas para cortiços

[s.n.] São Paulo busca respostas para cortiços. Projeto, n. 1, 1991, p. 104.

Início da construção do Conjunto Habitacional Rio das Pedras - SP por meio de mutirões de autogestão.

IAB / RJ procura soluções para casas populares

[s.n.] IAB / RJ procura soluções para casas populares. Projeto, n. 1, 1991, p. 104.

É preciso articular desenvolvimento urbano e política habitacional

[s.n.] É preciso articular desenvolvimento urbano e política habitacional. Projeto, n. 1, 1991, p. 75.

[s.n.] A aventura da habitação. Projeto, n. 2, 1991, pp. 76–77.

[s.n.] Terra para quem nela mora. Projeto, n. 1, 1991, p. 78.

[s.n.] Terra para quem não tem. Projeto, n. 1, 1991, p. 79.

[s.n.] Direito à terra. Projeto, n. 1, 1991, p. 80.

[s.n.] Direito à arquitetura. Projeto, n. 6, 1991, pp. 81–86.

[s.n.] Diversidade. Projeto, n. 7, 1991, pp. 87–93.

[s.n.] Direito ao centro. Projeto, n. 5, 1991, pp. 94–98.

[s.n.] Qualidade e quantidade. Projeto, n. 7, 1991, pp. 99–105.

[s.n.] Direito à cidadania. Projeto, n. 1, 1991, p. 106.

[s.n.] Habitação e cidadania. Arquitetura e Urbanismo, v. 7, n. 23, 1991, pp. 56–78.

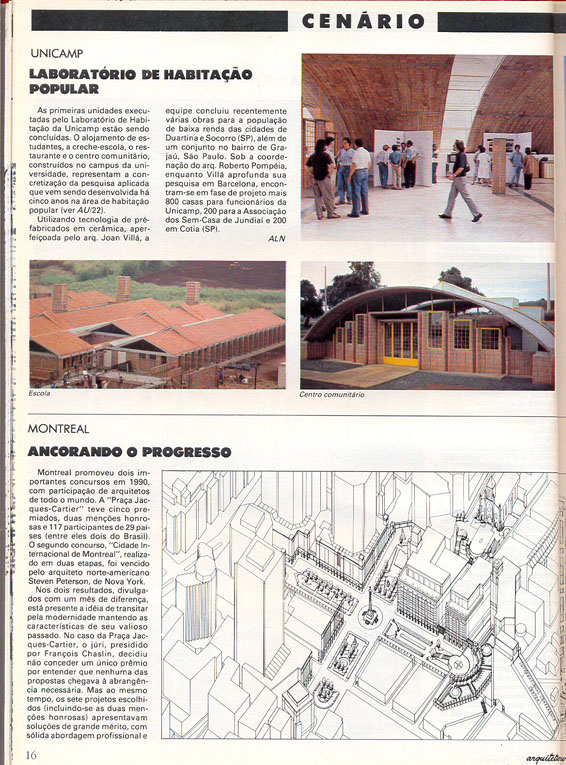

Laboratório de habitação popular da UNICAMP

[s.n.] Laboratório de habitação popular da UNICAMP. Arquitetura e Urbanismo, v. 7, n. 1, 1991, p. 16.

A estruturação residencial intraurbana na cidade socialista

Farret, Ricardo. A estruturação residencial intraurbana na cidade socialista. Boletim do IAB – UNB, n. 15, 1991, pp. 59–73.

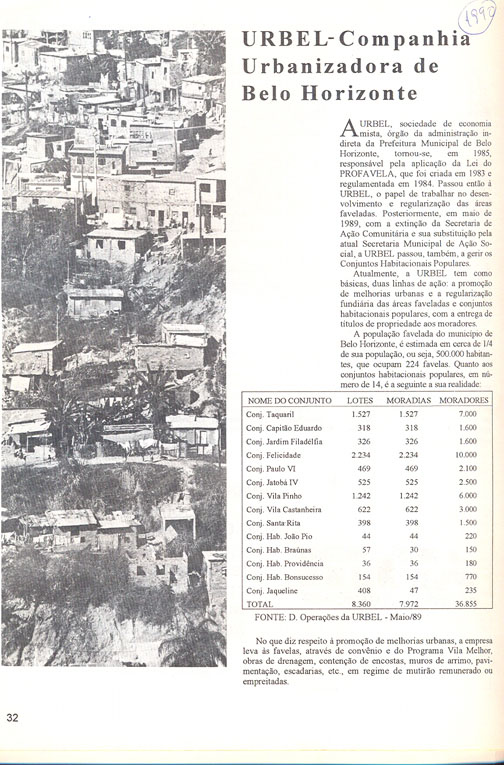

Urbel – Companhia Urbanizadora de BH

[s.n.] Urbel – Companhia Urbanizadora de BH. Arquitetura e Engenharia. v. 41, n. 4, 1992, pp. 32–35.

[s.n] Estruturas pré-fabricadas. Arquitetura e Urbanismo, n. 36, 1991, p. 91.

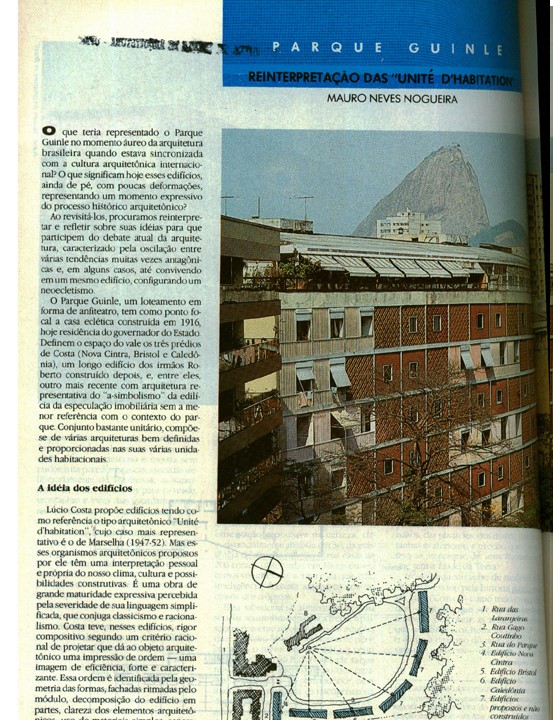

Reinterpretação das "Unité D'habitation"

Nogueira, Mauro Neves. Reinterpretação das "Unité D'habitation. Arquitetura e Urbanismo, n. 38, 1991, pp. 92–98.

Habitação popular, mais do que um simples abrigo

[s.n.] Habitação popular, mais do que um simples abrigo. Projeto, n. 4, 1992, pp. 36–39.

Impeachment Collor

Casas baratas ou casas de baixo custo?

[s.n.] Casas baratas ou casas de baixo custo? Téchne, v. 1, n. 2, 1992, pp. 24–25.

Pres. Itamar Franco (29/12/1992 - 01/01/1995).

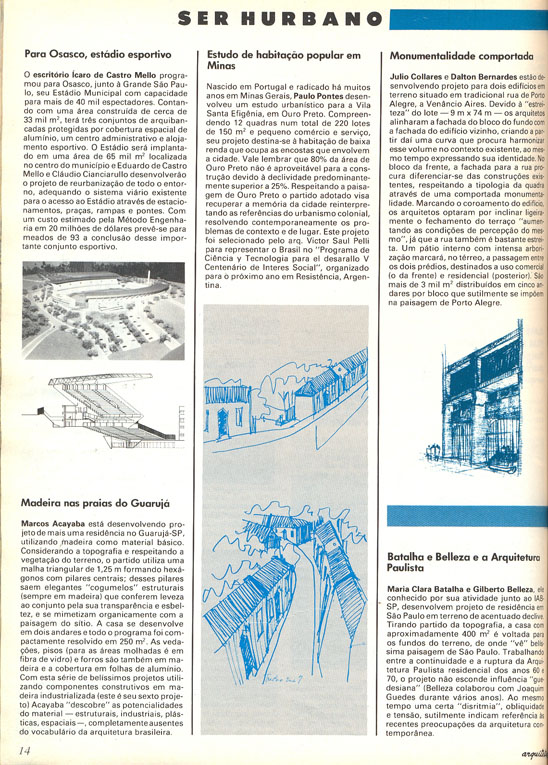

Estudo de habitação popular em Minas

[s.n.] Estudo de habitação popular em Minas. Arquitetura e Urbanismo, v. 8, n. 1, 1992, p. 14.

[s.n.] Habitação mais humana. Arquitetura e Urbanismo, v. 8, n. 1, 1992, p. 17.

[s.n] A casa de albano. Arquitetura e Urbanismo, n. 41, 1992, pp. 40–43.

[s.n.] Resíduo de utopia. Projeto, n. 11, 1993, pp. 48–58.

Criação do Programa Habitar Brasil pelo Banco Internacional de Desenvolvimento (BID).

[s.n.] Favela Nova Holanda. Projeto, n. 3, 1993, pp. 59–61.

Patrus Ananias assume a prefeitura de Belo Horizonte.

Lucio Costa: quadras econômicas

[s.n.] Lucio Costa: quadras econômicas. Projeto, n. 4, 1993, pp. 62–65.

Mutirões buscam apoio técnico dos arquitetos

[s.n.] Mutirões buscam apoio técnico dos arquitetos. Projeto, n. 5, 1993, pp. 60–64.

Criatividade em casas populares

[s.n.] Criatividade em casas populares. Arquitetura e Urbanismo, v. 9, n. 1, 1993, p. 26.

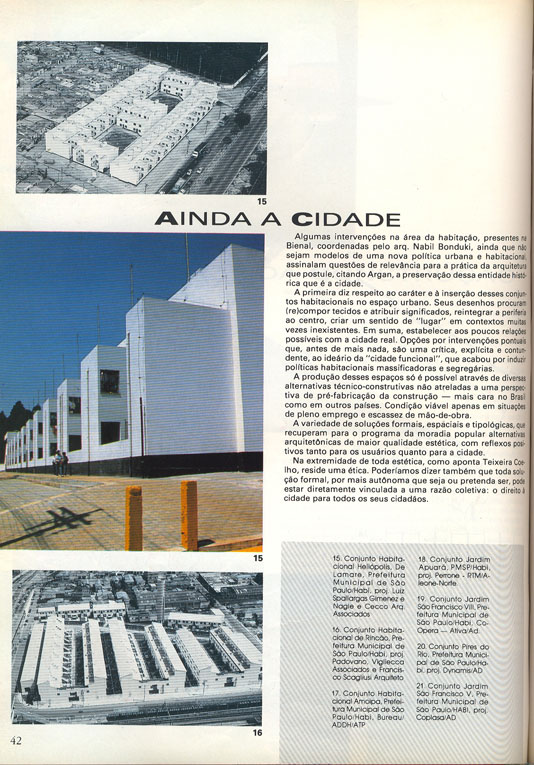

[s.n.] Ainda a cidade. Arquitetura e Urbanismo, v. 9, n. 2, 1993, pp. 42–43.

Subabitação atinhe 25% dos moradores de São Paulo

[s.n.] Subabitação atinhe 25% dos moradores de São Paulo. Projeto, n. 2, 1994, pp. 8, 10.

Exemplos de usos de pré-fabricação

[s.n] Exemplos de uso de pré-fabricação. Arquitetura e Urbanismo, n. 45, 1993, p. 85.

[s.n.] Rompendo tabus. Projeto, n. 2, 1994, pp. 31–32.

[s.n.] A sociologia das cidades. Téchne, v. 2, n. 3, 1994, pp. 8–10.

[s.n.] O arranho possível. Téchne, v. 2, n. 3, 1994, pp. 22–24.

Tecnologia para habitação popular

[s.n.] Tecnologia para habitação popular. Arquitetura e Urbanismo, v. 10, n. 1, 1994, p. 52.

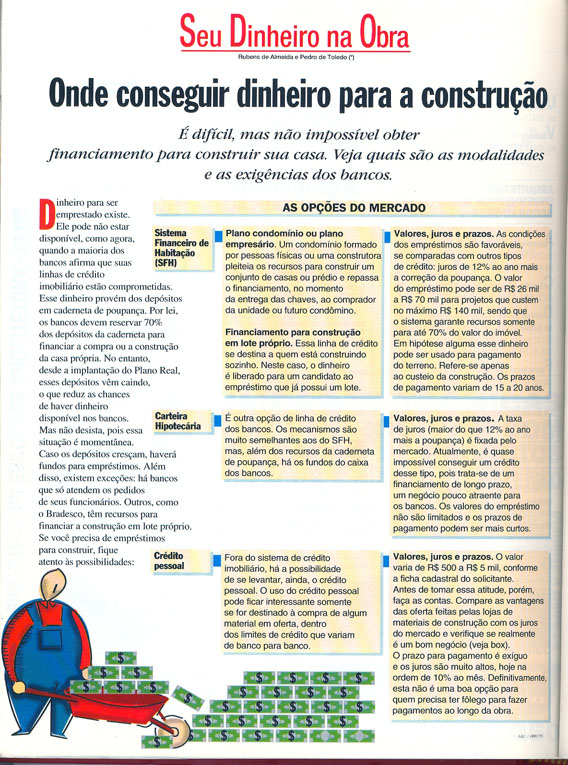

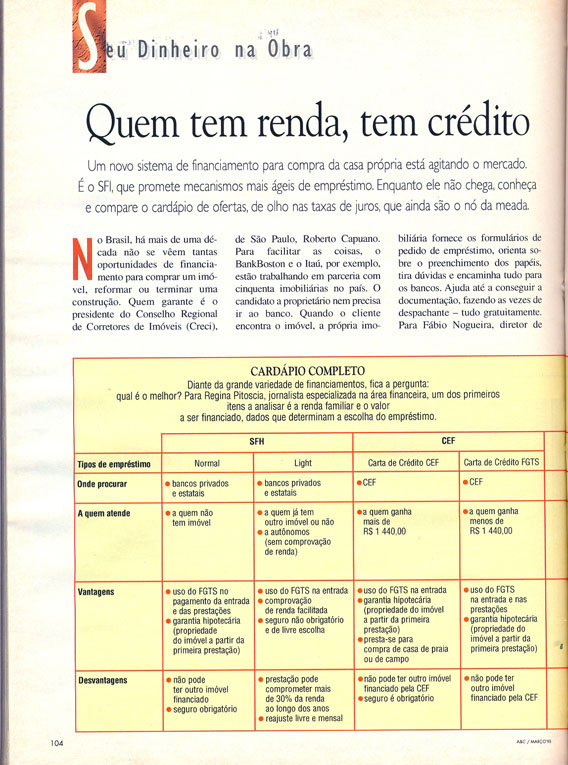

Onde conseguir dinheiro para a construção

Almeida, Rubens de; Toledo, Pedro de. Onde conseguir dinheiro para a construção. Arquitetura e Construção, v. 11, n. 2, 1995, pp. 112–113.

Que nos desculpem os concorrentes, mas beleza é fundamental

[Anúncio] Que nos desculpem os concorrentes, mas beleza é fundamental. Arquitetura e Urbanismo, n. 56, 1994, p. 39.

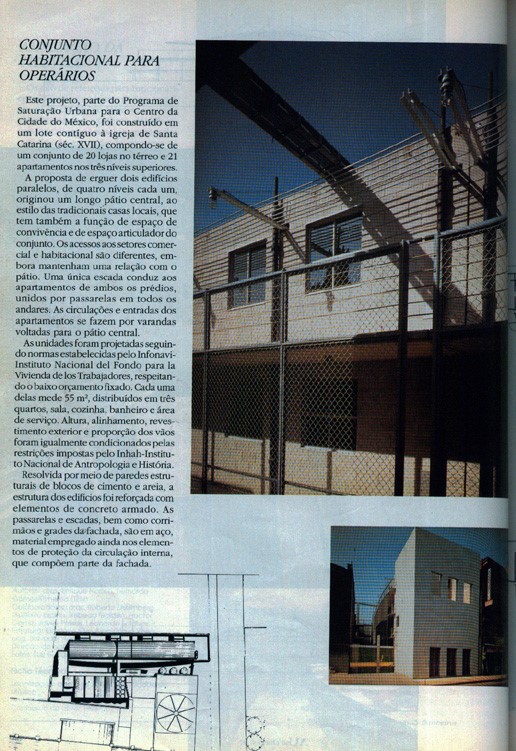

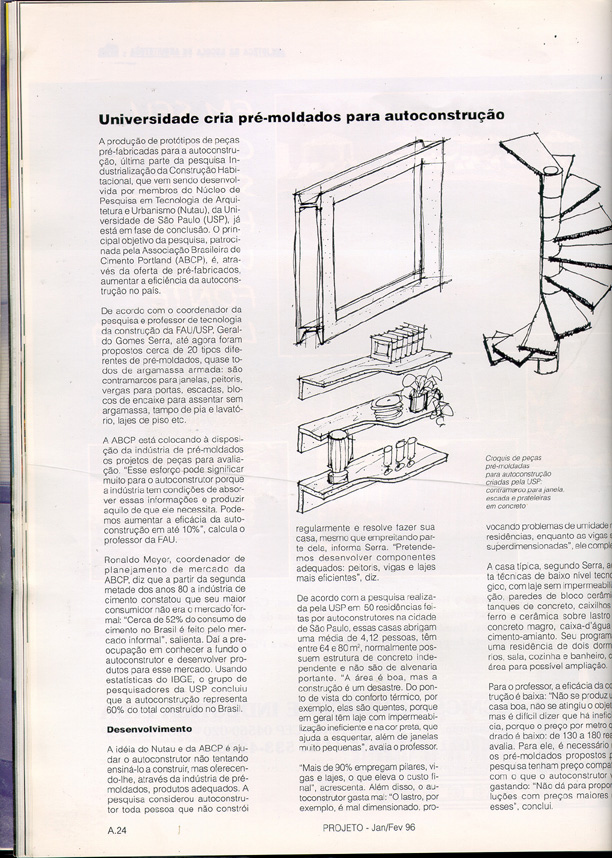

Conjunto habitacional para operários